| Titel: | Ueber Neuerungen an Windrädern. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 249 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Windrädern.

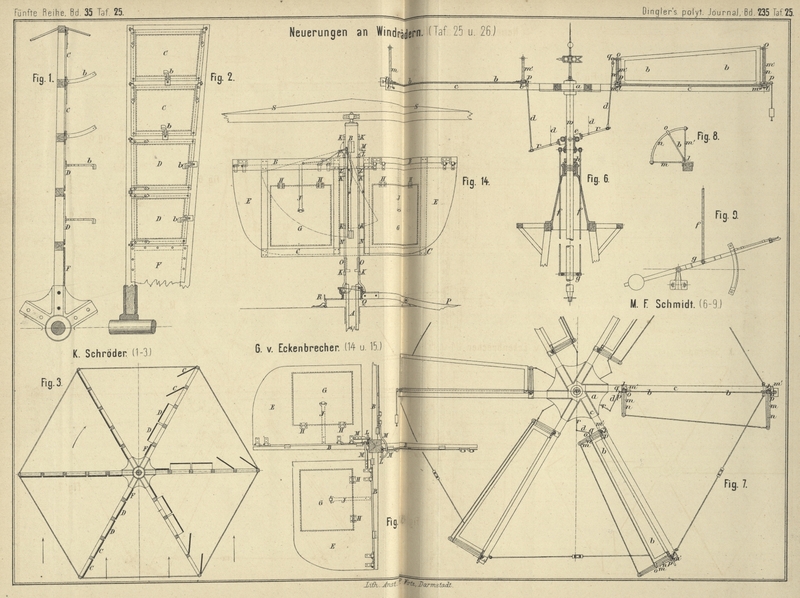

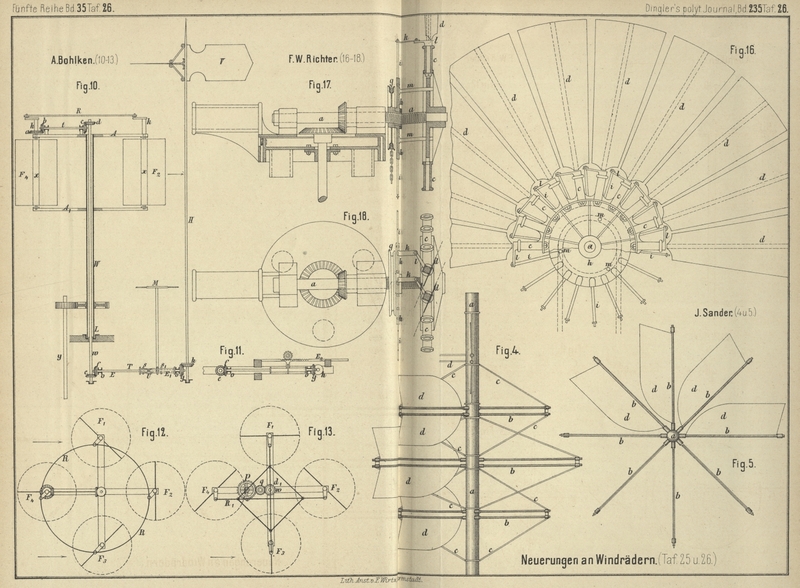

Mit Abbildungen auf Tafel 25 und 26.

Ueber Neuerungen an Windrädern.

Da die horizontalen Windräder vor den verticalen den Vorzug voraus haben, daſs der

Winddruck bei ihnen keine schädliche Zapfenreibung hervorbringen kann, finden

erstere immer mehr Beachtung. Das gröſste Augenmerk wird sachgemäſs auf die

möglichste Vereinfachung der Vorrichtungen gelenkt, welche die eine Hälfte der

Flügel so einzustellen haben, daſs dieselben ungehindert gegen den Wind laufen

können. Während Jackson und später Bernhardi (vgl. * 1879 231 129) dies auf sinnreiche Art

mit mechanischen Mitteln erzielten, wird dem gleichen Zweck bei vier neuen

horizontalen Windrädern auf vollkommen selbstthätige Weise durch Anwendung

beweglicher Flügelklappen genügt, was den weiteren Vortheil mit sich bringt, daſs

ein Einstellen des Rades nach der Windrichtung überflüssig wird, da dasselbe bei

jeder Windrichtung auf gleiche Weise wirkt.

K. Schröder in Charlottenburg (* D. R. P. Nr. 3918 vom

24. März 1878) stellt ein solches Rad mit sechs rahmenförmigen Flügeln her (Fig.

1 bis 3 Taf. 25),

welche nur in der Nähe der Achse bei F mit einer festen

Bekleidung versehen sind, während ihre weiteren Oeffnungen durch Klappen C und D bedeckt werden,

welche um wagrechte bezieh. um senkrechte Zapfen schwingen. An den Flügelrahmen

befestigte Schienen b dienen den Klappen als Führung

und Anschlag. Mag nun der Wind aus welcher Richtung immer kommen, so wird er stets

die Klappen dreier Flügel gegen die Rahmen drücken und die Flügel vor sich

hertreiben, während die Klappen der anderen Flügel durch den Winddruck von ihren

Rahmen abgehoben werden, worauf der Wind durch die frei gewordenen Flügelöffnungen

streicht. Hierbei wird der Wind in der Nähe der Radachse durch die um horizontale

Zapfen drehbaren Klappen nach oben abgelenkt, damit er nicht hemmend auf den

folgenden Flügel wirken kann. Um den wirksamen Winddruck auf das Rad bei

verschiedenen Windgeschwindigkeiten möglichst gleichmäſsig halten zu können, lassen

sich die Klappen an ihren Führungsschienen b durch

Stifte feststellen, so daſs sie entweder gar nicht, oder hemmend zur Wirkung kommen,

in beiden Fällen also

eine Verminderung des Effectes hervorrufen müssen. Selbstverständlich kann diese

Regulirung nur beim Stillstand des Rades vorgenommen werden. – Die beschriebene

Einrichtung hat bei aller Einfachheit den Uebelstand, daſs bei schwachem Wind die

gegen seine Richtung bewegten Flügelklappen (namentlich die horizontalen) nicht so

weit geöffnet werden dürften, als dies zur Erzielung eines hohen Nutzeffectes

erforderlich wäre.

Als zweckentsprechender muſs in dieser Beziehung das Windrad von

J. Sander in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 2571

vom 14. März 1878) bezeichnet werden, welches in Fig. 4 und

5 Taf. 26 abgebildet ist. Bei demselben sind 4 Paar paralleler

horizontaler Achsen b theils in der senkrechten Welle

a des Windrades, theils in Verstrebungen c drehbar gelagert. Jedes Achsenpaar trägt vier

einseitige Flügel d, wovon je zwei senkrecht nach auf-

und abwärts gerichtet sind, die anderen aber wagrecht in gleicher Richtung liegen,

wobei die Streben c ihnen als Anschlag dienen. Während

nun die verticalen Flügel vor dem Wind segeln, streichen die horizontalen

ungehindert gegen den Wind. Tritt nach entsprechender Drehung des Rades das

Umgekehrte ein, so legen sich die senkrechten Flügel von selbst um und zwingen

dadurch die bisher wagrecht liegenden, sich vor den Wind zu stellen, welcher sie

dann vollends bis an die Streben c drückt, wobei auch

die eben umgelegten Flügel in völlig horizontale Lage gebracht werden. Eine

Regulirung des Rades nach der Windstärke ist vom Erfinder nicht vorgesehen. Würde

dieselbe durch Feststellen eines oder mehrerer Flügelsysteme erfolgen, so könnten

die gegen starken Wind streichenden senkrechten Flügel leicht Schaden nehmen.

Auch bei dem in Fig. 6 bis

9 Taf. 25 dargestellten horizontalen Windrade von M. F. Schmidt in Görlitz (* D. R. P. Nr. 7280 vom 14. März 1879) hat das

Aufrechtstellen eines Flügels vor dem Winde das Umlegen des ihm diametral gegenüber

liegenden zur Folge; allein die zur diesbezüglichen Verbindung der Flügel b dienende Vorrichtung ist so sinnreich gewählt, daſs

trotzdem beim Abstellen des Rades sämmtliche sechs Flügel in horizontale Lage

gebracht werden können. Dieselben ruhen mit Zapfen p an

beiden Enden in den vom Radstern ac getragenen

Augenlagern l und sind um 90° drehbar, wobei ihnen die

an den Lagern befestigten Arme mm' als Anschläge und

die Bügel n, welche die Enden der letzteren verbinden,

zur Führung dienen, indem diese Bügel von Augen o an

den äuſseren Flügelenden umgriffen werden. Von diesen Augen sind die dem Radmittel

zugekehrten zu Zapfen q verlängert, an welchen die

Stangen d hängen, deren untere Enden durch Kugelgelenke

mit den am äuſseren Ringe eines Universalgelenkes e

radial befestigten Armen r verbunden sind. Die Länge

dieser Stangen ist so bemessen, daſs das Universalgelenk sich bei vollkommen aufrechter

Stellung eines Flügels derart schräg stellen muſs, daſs der gegenüber liegende

Flügel ganz umgelegt ist, die zwischen liegenden aber sich in einer mehr oder minder

geneigten Lage befinden. Aus dieser gehen sie einer nach dem andern vor dem Winde

von selbst in die aufrechte über, wodurch dann die andern Flügel mittelbar zur

allmählichen Stellungsänderung genöthigt werden. Das Aufstellen der Flügel wird

durch Gegengewichtshebel unterstützt, welche von den zu diesem Zwecke etwas

verlängerten äuſseren Flügelzapfen p getragen werden.

Das schon erwähnte Umlegen aller Flügel beim Abstellen erfolgt dadurch, daſs man den

Stellhebel g so weit niederdrückt, bis das mit ihm

durch die Stangen f verbundene Universalgelenk e, welches auf der Welle w

verschiebbar ist, auf dem Stellring h aufsitzt. Wird

umgekehrt das Gelenk wieder gehoben, so wird sich der erste Flügel, welcher vor den

Wind kommt, sofort aufrecht stellen und dadurch alle andern in eine entsprechende

Lage zwingen. Durch die vorliegende Construction sind die Räder von Jackson und Bernhardi

entschieden überholt; denn obgleich sich die Stellungsänderung der Flügel in ganz

ähnlicher Weise wie bei jenen vollzieht, gestattet das Schmidt'sche Rad das gleichzeitige Umlegen aller Flügel und bedarf

überdies nicht des Einstellens Dach der jeweiligen Windrichtung.

Eine neue Wendevorrichtung, welche die Regulirung und Abstellung

des Rades zuläſst, rührt von A. Bohlken in Varel a. d. Jahde (* D. R. P. Nr. 5939 vom 20. November 1878) her. Die Flügel F1 bis F4 (Fig. 10 bis

13 Taf. 26) sind um senkrechte, beiderseits in den Kreuzen A, A1 gelagerte Achsen

x drehbar, die Kreuze auf der hohlen, bei L gelagerten Welle W

befestigt. Durch letztere tritt die Spindel w, auf

deren unterem Ende das Kegelrad e, oben das Rad d sitzt. Da ersteres durch die Räder f und g auf der

Zwischenwelle T mit dem Rade h auf der Windfahnenstange H correspondirt,

so wird die Stellung der Welle w durch die Windfahne

V fixirt. Demnach muſs das mit d in Eingriff stehende Kegelrad c an der Welle t, welche auf einem Arm des

oberen Windradkreuzes A gelagert ist, bei der Drehung

des Windrades sich planetenförmig um d bewegen, wodurch

in Folge Vermittlung der Räder b und a auch dem Flügel F4, auf dessen Achse das Kegelrad a befestigt ist, eine Drehung ertheilt wird. Die Räder

d, c, b sind einander gleich, das Rad a ist doppelt so groſs als diese; der Flügel wird

demnach bei jeder halben Windraddrehung um 90° gedreht. Die anderen Flügel könnten

auf gleiche Weise gewendet werden; doch ist es einfacher, wenn, wie Fig. 10 und

12 zeigen, die Bewegung derselben von dem Flügel F4 dadurch abgeleitet wird, daſs man auf

jede zu diesem Zweck nach oben verlängerte Flügelachse x eine Kurbel k aufsteckt und sämmtliche

Kurbelzapfen durch einen Ring R mit einander

verbindet.

Das Einstellen der Flügel nach der jeweiligen Windrichtung besorgt die Windfahne V, denn jede Drehung derselben hat eine gleich groſse

Drehung der Welle w zur Folge, welche sich dann in

entsprechender Weise durch die Kegelräder d bis a auf die Flügel überträgt. Die Regulirung bezieh. das

Abstellen des Rades wird durch folgende Einrichtung ermöglicht. Die Zwischenwelle

T besteht aus zwei Stücken E und E1,

welche durch einen übergeschobenen Muff U gekuppelt

sind, indem zwei in den Wellenstücken befestigte Stifte s,

s1 durch Nuthen des Muffes treten. Die dem

Stift s1 entsprechende

Muffennuth ist gerade und der Wellenachse parallel, die andere aber schraubenförmig.

Wird deshalb dem Muffe eine achsiale Verschiebung ertheilt, indem man das Getriebe,

welches in die mit jenem verbundene Zahnstange E2 (Fig. 11)

greift, mittels des Handrades M (Fig. 10)

dreht, so erhält das Wellenstück E gegen das zweite

Stück E1 eine Drehung,

welche sich durch die Welle w auf die Windflügel

fortpflanzt. Diese werden in die durch Fig. 12

veranschaulichte Stellung gebracht, wenn man den Muff U

in die äuſserste Stellung schiebt; das Windrad ist dann abgestellt, da sich die zu

beiden Seiten seiner Achse ergebenden Winddrücke das Gleichgewicht halten. Bei

normaler Muffenlage gibt das Rad den gröſsten, bei Zwischenlagen einen entsprechend

reducirten Nutzeffect.

Der Windflügel V läſst sich auch auf der Welle w selbst anbringen, was eine geänderte Anordnung der

Regulirung bedingt. Der Muff U kann durch einen

Kraftregulator am besten indirect verschoben werden. Endlich lassen sich die

Kegelräder d bis a durch

Stirnräder d1, q und p (Fig. 13)

ersetzen, welche durch ein Stangen System R1 auf die Kurbeln der Flügelachsen wirken. Auch hier

ist es als Mangel zu bezeichnen, daſs beim Abstellen und Reguliren die Flügel nicht

eingezogen, sondern gegen den Wind gestellt werden.

Auf selbstthätige Weise wird die Regulirung innerhalb gewisser

Grenzen bei dem Rade von G. v. Eckenbrecher in

Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 6753 vom 16. Februar 1879) erzielt. Wie Fig. 14 und

15 Taf. 25 zeigen, besteht dasselbe aus vier senkrechten, von einander

unabhängig drehbaren Flügeln E, welche an den Rahmen

BC aufgehängt sind und durch den Winddruck gegen

diese gelegt oder von ihnen abgehoben werden. Jeder Flügel ist nun mit einer

Oeffnung versehen, deren Deckklappe G um Gelenke H drehbar und durch eine Feder J belastet ist. Da die Klappe sich in der entgegengesetzten Richtung vom

Flügel abhebt als dieser selbst vom Rahmen, so wird sie durch den Wind, welcher den

Flügel vor sich her treibt, geöffnet werden, sobald derselbe den Druck der Feder J zu überwinden vermag. Je stärker der Winddruck, desto

mehr öffnet sie sich und desto kleiner wird die Segelfläche des Flügels, wodurch die

vergröſserte Windgeschwindigkeit zum Theil unschädlich gemacht wird. Um übrigens das Rad

gänzlich abzustellen, lassen sich seine Flügel durch eine besondere Vorrichtung in

wagrechte Lage bringen. An der Windradwelle A gleiten

in den Führungen K die Stangen N, mit Anschlägen L am oberen Ende, an

welchen die an den Flügelrahmen befestigten Arme M

anliegen. Die unteren Enden der Stangen N ruhen auf der

schraubenförmigen Stirnfläche einer Büchse Q, welche

sich mittels des Hebels P heben und durch eine Klinke

R in gehobener Stellung halten läſst. Dreht man

hierauf die Radwelle, so schieben sich die mit ihren Enden auf der Schraubenfläche

der Büchse Q ruhenden Stangen N empor und drücken mit den Anschlägen L so

auf die Arme M der Flügel, daſs letztere horizontal

gestellt werden. Nachdem dann durch Klinken O die

nunmehrige Stellung der Stangen N gesichert wurde, kann

man überdies noch die Radwelle durch eine beliebige Vorrichtung an der weiteren

Drehung hindern. Bei Windrädern, welche auf diese Weise häufig auſser Betrieb

gesetzt werden, empfiehlt sich zum Schütze der hierbei wagrecht liegenden Flügel die

Anbringung eines Daches S.

Auch zur Verstellung der Flügel von verticalen Windrädern behufs

deren Regulirung wurde eine neue Vorrichtung und zwar von F.

W. Richter in Horthau bei Chemnitz (* D. R. P. Nr. 3769 vom 14. Juni 1878)

hergestellt, welche allerdings keine selbstthätige ist, jedoch während des Ganges in

Wirksamkeit gesetzt werden kann. Fig. 16 bis

18 Taf. 26 lassen erkennen, daſs auf der Radwelle a der Stern c befestigt ist, in dessen Düllen

sich die Ruthenenden der Flügel d drehen können. Ueber

das auf der Welle a aufgeschnittene Gewinde ist die

Nabe eines Kettenrades g geschraubt, auf welcher lose

die durch Stifte m von dem Radstern c mitgenommene Scheibe h

sitzt, an deren Umfang so viele Bolzen i befestigt

sind, als das Rad Flügel hat. Jeder dieser Bolzen ist durch eine Gelenkstange k mit einem Hebel l

verbunden, welcher über den Vierkant einer Flügelruthe geschoben ist. Dreht sich nun

das ganze beschriebene System gemeinschaftlich, so tritt keine Aenderung der Lage

einzelner Theile ein und die Flügel behaupten ihre augenblickliche Lage. Wird jedoch

die Kettenrolle durch Festhalten einer über sie gelegten Kette an der. Drehung

gehindert, während das Rad und die Scheibe h in einer

solchen begriffen sind, so verschiebt sich das Kettenrad mit der Scheibe h auf dem Gewinde der Welle a und die Windflügel werden durch Vermittlung der Stangen k und Hebel l so gedreht,

daſs selbst die stärkste Windströmung fast keine drehende Wirkung auf das Rad

ausüben kann.

Schlieſslich sei noch angeführt, daſs an C. Schumacher in Sorau (* D. R. P. Nr. 3810 vom 26. April 1878) ein Patent

auf ein selbstregulirendes Verticalrad ertheilt wurde, dessen Einrichtung mit jener

übereinstimmt,

welche nach Rühlmann's Maschinenlehre, Bd. 1 S. 469 schon i. J. 1848 von Maschinendirector Kirchweger in Hannover angegeben worden ist.

H–s.