| Titel: | Rotationsmaschine von J. Stöcker in Luzern. |

| Autor: | G. H. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 256 |

| Download: | XML |

Rotationsmaschine von J. Stöcker in

Luzern.

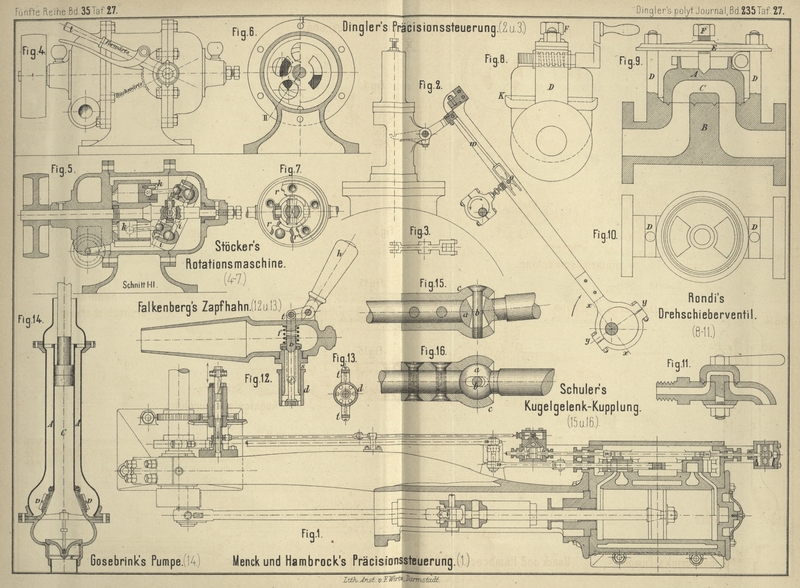

Mit Abbildungen auf Tafel 27.

Stöcker's Rotationsmaschine.

Diese Maschine ist als regulirbarer Wassermotor oder als Pumpe sowie als

Dampfmaschine gleich gut verwendbar und verdient bei dieser Construction die

äuſserst sinnreiche Umsetzung der geradlinigen Kolbenbewegung in eine rotirende,

sowie die einfache Regulirung der Steuerung hervorgehoben zu werden. Fig. 4 bis

7 Taf. 27 stellen die Maschine nach dem Schweizerischen

Gewerbeblatt, 1879 S. 304 in Ansicht, Längsschnitt

und zwei Querschnitten dar.

Die motorische Kraft wirkt abwechselnd auf die fünf in einem gemeinsamen Gehäuse

vereinigten und mit der Antriebwelle rotirenden Kolben k der Arbeitscylinder und wird mittels Kugelgelenken an einen Ring r übertragen. Letzterer ist auf der Antriebwelle

mittels eines Universalgelenkes befestigt und erhält durch das abwechselnde Spiel

der fünf Kolben eine schaukelnde Bewegung; dieselbe kann der Ring jedoch nicht frei

ausüben, da ihn der in schiefer Lage festgestellte Teller i daran hindert. Vielmehr muſs sich der Ring r, um dem Einflüsse eines auswärts gehenden Kolbens – beispielsweise des

in Fig. 5 unten stehenden – zu folgen, gegen den oberen weiter abstehenden

Theil des Tellers i bewegen und wird auf diese Art,

indem ein Kolben nach dem andern in gleicher Weise zur Wirkung kommt, in

ununterbrochene Drehung versetzt. Um dabei möglichst wenig Reibungsverlust zu

verursachen, sind zwischen dem Ring r und dem Teller

i Stahlkugeln eingelegt.

Die Steuerung geschieht durch zwei Schlitze in der gemeinsamen Hinterwand des

Cylinderkörpers, welche auf dem Boden des Gehäuses wie ein Drehschieber

arbeiten.

Wird der Teller i durch den Umkehrhebel t in eine normale Lage zur Achse gebracht, so ist auch

die Kolbenkraft normal zum Teller und zur Kugelbahn gerichtet, so daſs keine

Bewegung der Maschine erfolgen kann. Dreht man nun den Hebel t in gleichem Sinne weiter, bringt also jetzt den Teller i in eine entgegengesetzte Lage zur ursprünglichen, so

wird die Kolbenkraft offenbar eine Abwärtsbewegung der Kugeln und eine Drehung des

Ringes r nach der entgegengesetzten Richtung

hervorrufen, die Maschine läuft dann rückwärts.

G. H.

Tafeln