| Titel: | L. Weicht's Ventilsteuerung für Zwillings-Vacuumpumpen. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 330 |

| Download: | XML |

L. Weicht's Ventilsteuerung für

Zwillings-Vacuumpumpen.

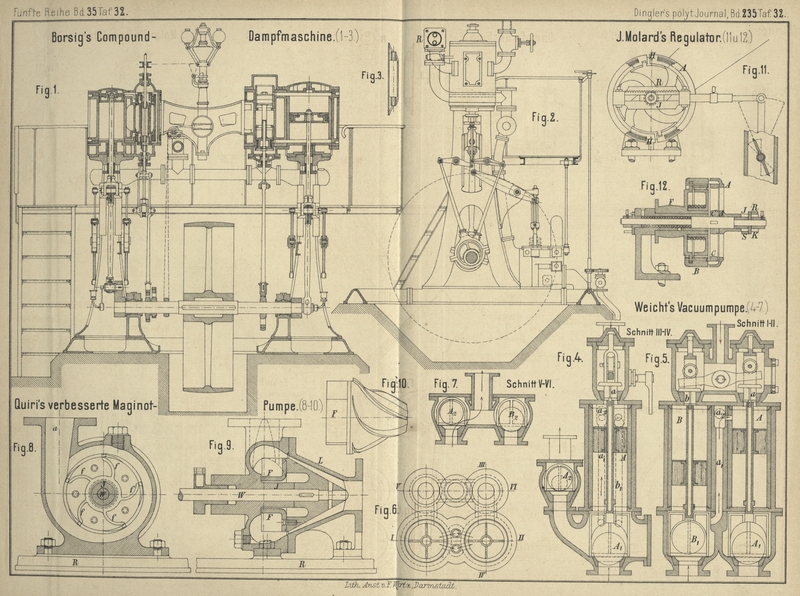

Mit Abbildungen auf Tafel 32.

Weicht's Ventilsteuerung für Zwillings-Vacuumpumpen.

Bei der von L. Weicht in Waterloogrube bei

Kattowitz (* D. R. P. Nr. 6379 vom 24. October 1878)

erfundenen Vacuumpumpe wirkt der Dampf nicht unmittelbar – wie beim Pulsometer – auf

das zu hebende Wasser, sondern mit Hilfe eines Kolbens, welcher die Steuerung des

Dampfes am Ende jedes Hubes bewirkt. Das Ansaugen der Pumpe erfolgt vermöge des

Vacuums über dem Kolben, welches durch Condensation des im Pumpencylinder

eingeschlossenen Dampfes mittels Einspritzwasser erzeugt wird. Die sinnreiche und

dabei höchst einfache Anordnung ist aus den Fig. 4 bis

7 Taf. 32 ersichtlich.

Die Pumpe ist als Zwillingspumpe eingerichtet; über den beiden Pumpencylindern A und B sind die beiden

Dampfventile a und b in

entsprechenden mit einander communicirenden Gehäusen angebracht, welche durch einen

gemeinschaftlichen Stutzen Anschluſs an die Dampfleitung erhalten. Unter den

Pumpencylindern sind die von einander getrennten Gehäuse für die Saugventile A1 und B1 angebracht, welche

durch seitliche Stutzen mit den Druckventilkästen A2 und B2 in Verbindung stehen. Selbstverständlich

schlieſsen sich diese durch einen gemeinschaftlichen Stutzen an das Steigrohr an.

Als Pumpenventile sind Kugeln, für die Dampfsteuerung aber Tellerventile gewählt,

welche beiderseits entsprechend geführt und durch einen Balancier so mit einander

verbunden sind, daſs sie stets entgegengesetzte Bewegungen machen müssen. Die

Balancierenden treten in Schlitze der Ventilspindeln und liegen zur Vermeidung

gleitender Reibung an Rollen an, welche in diesen gelagert sind. Die Dampfventile

setzen sich nach unten in hohle, durch die Pumpencylinder tretende Spindeln fort,

auf welchen sich die hölzernen, mit Metallbüchsen gefütterten Kolben so weit abwärts schieben können,

bis sie an der unteren Spindelverstärkung anstoſsen.

Denkt man sich in beiden mit Wasser gänzlich gefüllten Pumpencylindern die Kolben in

der höchsten Lage und das Ventil a geöffnet, so wird

der Dampf durch dasselbe in den Cylinder A treten und

hier den Kolben niederdrücken, also das Wasser unter demselben verdrängen; stöſst

der Kolben endlich gegen den Spindelbund, so wird er das Ventil a schlieſsen, dieses aber, weil es durch den Balancier

mit dem andern Ventil b verbunden ist, das letztere

öffnen. Der Dampf wird in Folge dessen ohne Unterbrechung Wasser heben, weil er

jetzt auf den Kolben in B drücken kann. Ein Theil des

von diesem Kolben verdrängten Wassers wird aber durch den Kanal a1 in den andern Pumpen

cylinder A gedrückt und der in demselben

eingeschlossene Dampf in Folge dessen niedergeschlagen. Das hierdurch entstehende

Vacuum nöthigt dann das Saugwasser, um das sich hebende Ventil A1 in den Cylinder A zu treten. Der hölzerne Kolben schwimmt auf dem

steigenden Saugwasser und schlieſst, in seine höchste Lage gekommen, die obere

Mündung des Kanals a1

ab. Mittlerweile gelangt der Kolben in B in seine

tiefste Stellung und steuert um, worauf der Dampf neuerdings den Kolben in A niederdrückt, welcher nun seinerseits durch den Kanal

b1 Einspritzwasser

in den Cylinder B treibt. Das Eintreten des Dampfes in

den Kanal a1 wird dann

durch ein Ventil a2

gehindert, welches sich schon vor dem Umsteuern der Dampfventile geschlossen hat,

als der Kolben in B sein Hubende erreichte.

Auf diese Weise wiederholt sich das Spiel wechselweise in beiden Cylindern, so daſs

das Wasser ununterbrochen gehoben wird. Die richtige Wirkungsweise hängt von dem

Offenbleiben der Kanäle a1, b1 ab, auf

deren Reinhaltung also das gröſste Augenmerk wird gerichtet werden müssen.

H–s.

Tafeln