| Titel: | Scheuermaschine für seidene und halbseidene Gewebe. |

| Autor: | Kl. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 346 |

| Download: | XML |

Scheuermaschine für seidene und halbseidene

Gewebe.

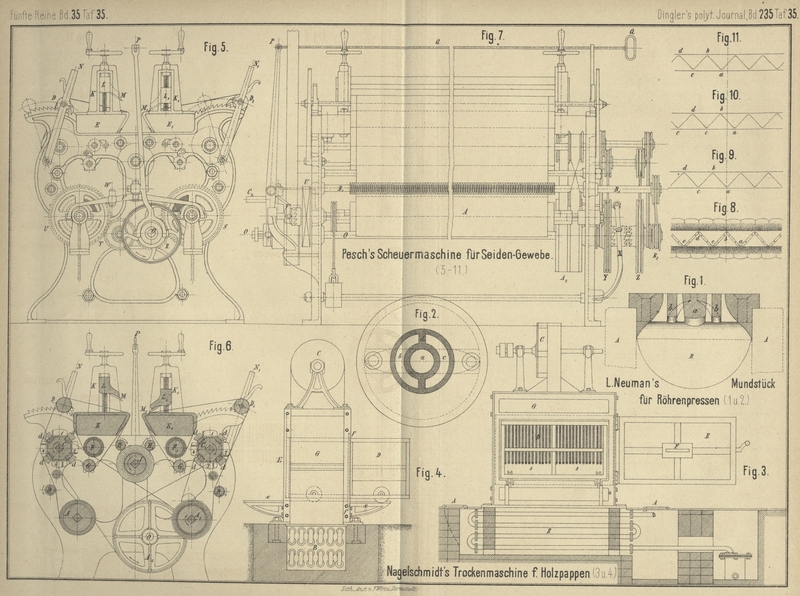

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

Pesch's Scheuermaschine für Seidengewebe.

Die in Fig. 5 bis 11 Taf. 35

näher veranschaulichte Scheuermaschine hat den Zweck, Seidenstoffen, namentlich aber

halbseidenen Geweben ein seidereicheres Ansehen und einen höheren Glanz zu geben,

dadurch die Waare leichter verkäuflich zu machen und ihren Handelswerth um

mindestens 10 Proc. zu erhöhen. Die neue Maschine von Karl

Pesch in Tilburg, Holland (* D. R. P. Nr. 4176 vom 13. November 1877 und

Zusatz Nr. 4177 vom 19. Februar 1878) vervollkommnet diesen Theil der Ausrüstung der

Waare dadurch, daſs sie die Gewebe sowohl auf der linken, als auf der rechten Seite,

der Länge und der Breite nach scheuert; sie entfernt auſserdem die auf beiden Seiten

des Stoffes sich zeigenden Baumwollfasern und erspart damit das Sengen der

Waare.

Das Gewebe ist, die rechte Seite nach oben gekehrt, ziemlich fest auf der Walze A aufgerollt, welche mit ihren beiden Zapfen in dem

eisernen Maschinengestell gelagert ist und auf der einen Seite durch Muffen mit dem

Zapfen des Zahnrades U zusammengekuppelt werden kann.

Ein angehängtes Gewicht gibt dem langsam sich abdrehenden Gewebe die nöthige

Spannung. Letzteres gelangt zunächst über die hintere Seite des gerippten

Spannwälzchens B zu der Scheuerwelle C, einem achtseitigen hölzernen Baum, welcher, wie das

Wälzchen B von der Schnurscheibe B2, durch

Riemenübersetzung von der auf der Hauptwelle O

sitzenden Scheibe A2

aus in Bewegung gesetzt wird und zwar so, daſs beide sich dem Gang des Gewebes

entgegengesetzt drehen. Auf den vier schmäleren Kanten dieser Scheuerwelle sitzt je

eine Bürste d, auf den vier breiteren Kanten je ein

Zickzackmesser 1 bis 4.

Letztere sind unter einem Winkel von 45° gebogen und haben, um über die ganze Breite

des Stoffes eine vollständige Wirkung hervorzubringen, die in Fig. 8 bis

11 angegebene Stellung gegen einander. Sie scheuern das Gewebe auf der

Rückseite in der Breitenrichtung, während die Bürsten die sich lockernden

vorstehenden Baumwollfasern beseitigen und damit dem Stoff ein festeres Aussehen

geben.

Von der Scheuerwelle C geht die Waare über das durch den

Hebel N verstellbare Leitwälzchen D, biegt sich um die Kante des für diesen Durchgang

freigelassenen hölzernen, gepolsterten Tisches E und

gelangt zwischen den gerippten Spannwälzchen H, H1 und der Rundbürste J

hindurch, welche sämmtlich von der Hauptwelle O aus

durch die Scheibenpaare Y und Z getrieben werden, zu dem zweiten Scheuertisch E1. Hier kommt sie faltenfrei und in

gespanntem Zustand unter das geradlinige, an dem guſseisernen Querstück L1 befestigte

Scheuermesser M1. Das

Querstück L1 sammt dem

Messer ist zwischen den zwei Gleitschienen K1 mittels Schraube und Handrad senkrecht verschiebbar und für diesen

Durchgang der Waare eben heruntergelassen, während dessen das Messer M in die Höhe gehoben ist. Die beiden hölzernen

Scheuertische E und E1 sind mit einem weichen Polster von Wollplüsch,

Flanell oder einem anderen weichen Tuchstoff bekleidet, über welchen noch ein

glattes, filzartiges Tuch von der Walze F bezieh. F1 nach der Walze G bezieh. G1 führt. Hat sich das Filztuch unter dem Messer

abgenutzt, so läſst man es durch Drehung der mit Sperrkränzen versehenen Walzen F1 und G1 entsprechend

vorrücken, so daſs eine frische Stelle des Tuches dem Seidenstoff als Unterlage

gegeben wird. Indem dieser nun zwischen dem Polster und dem in dasselbe fest

eingedrückten Messer hindurchgeht, so verschiebt letzteres sämmtliche baumwollene

Einschlagfäden gleichmäſsig um 1 bis 2mm,

vertheilt die seidenen Kettenfäden gleichmäſsig nach allen Seiten und entfernt auf

diese Weise die Rietstreifen. Alle zwischen der Seide hervorstehenden

Baumwollfasern, welche dem Stoff ein rauhes Aussehen geben, werden gleichzeitig von

dem, wenn auch nicht scharf zugeschliffenen, so doch schneidend scharfen Messer

abgeschabt und weggenommen und so der Stoff dieses Mal auf der rechten Seite und in

der Längenrichtung gescheuert. Auſserdem erhält die seidene Oberfläche desselben

einen erhöhten Glanz und das ganze Gewebe ein viel dichteres Gefüge und gleich

maſsigeres Aussehen als vor dem Scheuern.

Von dem Scheuertisch M1

geht sodann das Gewebe über die Leitwalze D1, das Spannwälzchen B1 und wickelt sich, ein Mal gescheuert,

auf der Walze A1 auf.

Es muſs jedoch alle Waare, wenn sie gleichmäſsig gescheuert sein soll, zwei Mal

bearbeitet werden, manche Artikel, z.B. Regenschirmstoffe, verlangen sogar einen

viermaligen Durchgang durch die Maschine.

Nun wird die Maschine durch die Zugstange Q und den

Hebel P ausgerückt, das Messer M1 gehoben und das Messer M herunter gelassen, worauf, nachdem die Leitwälzchen

D und D1 verstellt worden sind, die bewegenden Theile der

Maschine für den zweiten Durchgang durch den zweiarmigen Hebel V und dessen Handgriff C2 für die entgegengesetzte Umdrehung

eingestellt werden. Der Hebel V führt nämlich die

Kupplungen des mit der Walze A1 verbundenen Zahnrades S und des mit der Walze A verbundenen

Zahnrades U, welch letzteres durch Vermittlung des

Zahnrades T in das Hauptzahnrad R eingreift, so daſs bald der einen, bald der anderen Walze die Führung

der Waare überlassen wird. Auf demselben Hebel V sitzt

die Zugstange W, durch welche der auf der anderen Seite

der Maschine befindliche einarmige Hebel X geführt

wird; letzterer umfaſst die Doppelkupplung, welche das eine Mal das

Schnurscheibenpaar Y mit der geraden, das andere Mal

das Schnurscheibenpaar Z mit der geschränkten

Schnurführung in Bewegung setzt und damit den Spannwälzchen H und H1,

sowie der Rundbürste J bald die Drehung nach rechts,

bald nach links ertheilt, und zwar je nachdem die Kupplungen von A und A1 aus- oder eingerückt

sind. Es führt nun der Rückweg die Waare, genau dem ersten Durchgang entsprechend,

über B1, C1, D1, und über den jetzt

freien Tisch E1, ferner

über H, H1 unter das

Messer M und schlieſslich über D und B nach der Walze A, wo die Waare sich wiederum aufrollt.

Plesch's Scheuermaschine hatte 1 Jahr früher eine in der

Anlage ähnliche, aber durch das Fehlen der Scheuerwelle C und C1

bedeutend einfachere Form (vgl. * D. R. P. Nr. 4176 vom 13. November 1877). Die

jetzige Maschine ist jedenfalls eine Verbesserung, in so fern sie die Waare nicht

nur rechts, wie jene, sondern auch links, nicht blos der Länge nach, sondern auch

der Breite nach scheuert.

Kl.

Tafeln