| Titel: | Neueste Verbesserungen an Laurent's Saccharimeter und den zugehörigen Brennern. |

| Autor: | A. P. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 354 |

| Download: | XML |

Neueste Verbesserungen an Laurent's Saccharimeter und den

zugehörigen Brennern.

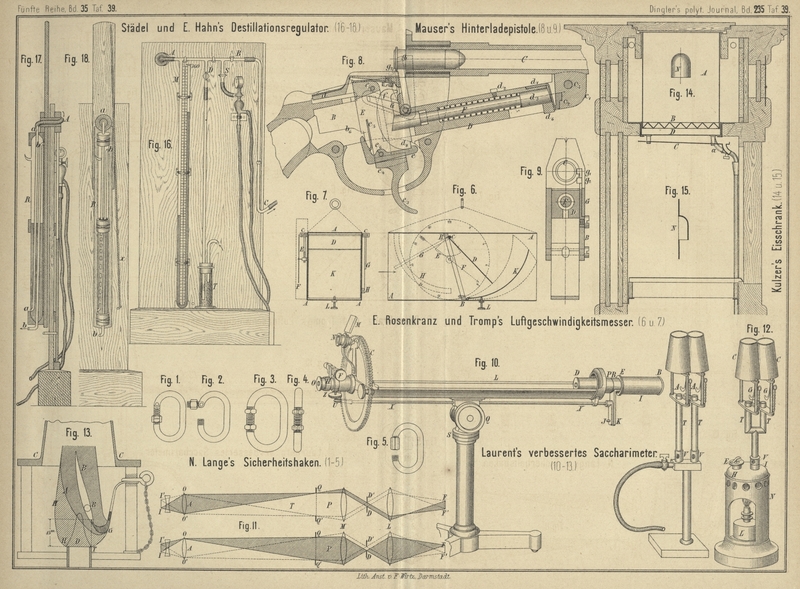

Mit Abbildungen auf Tafel 39.

Neueste Verbesserungen an Laurent's Saccharimeter.

Die Verbesserungen, um welche es sich hier handelt (vgl. * 1877 223 608), bestehen

hauptsächlich in der allgemeinen Anordnung der Krystalle, wodurch eine leichtere

Reinigung sämmtlicher Stücke ermöglicht wird, in der Leichtigkeit, mit Röhren von

20cm oder 50cm zu arbeiten, ohne etwas ändern zu müssen, und in der getrennten

Aufstellung des Brenners.

1) Saccharimeter.

Fig.

10 Taf. 39 veranschaulicht das neue Modell desselben. Die beiden Flammen

A strahlen ein homogen gelbes Licht aus; ihre

mittlere Entfernung von der in das geschwärzte Rohr I

geschraubten Beleuchtungslinse B beträgt 20cm. Bei E befindet

sich ein Diaphragma mit einem Loch, worin ein kleiner Krystall von doppelt

chromsaurem Kali mit seiner Fassung Platz findet. Sind die Flüssigkeiten gelb (aber

klar), so läſst man den Krystall weg, da er nur für beinahe farblose Flüssigkeiten

dient. Das Rohr R, welches den Polarisator und eine

abschraubbare Linse umschlieſst, tritt in ein an die V-förmige Bronzeschiene L befestigtes Rohr P. Ein

an dem Ende des letzteren angebrachtes Diaphragma D ist

zur Hälfte von einer Quarzplatte bedeckt, auf welche das Galilei'sche Fernrohr OH eingestellt wird. Die Drehung des Polarisatorrohres

R, um mehr oder weniger Helligkeit zu geben,

geschieht mit Hilfe der Stange X, welche an ihrem

vorderen, dem Beobachter zugekehrten Ende einen Griff U, an dem anderen Ende eine Kurbel J besitzt, um

mittels des Armes K das Rohr R drehen zu können. Ist die Flüssigkeit wenig gefärbt, so hebt man den

Griff, bis er gegen einen Aufhälter stöſst; ist sie aber farbig, so senkt man ihn

mehr oder weniger. Der Limbus C enthält zwei

Theilungen. Diejenige, auf welcher der Nonius der linken Seite spielt, gibt den

Zuckergehalt in Procent an; die andere ist die gewöhnliche Kreistheilung in 360°.

Zur Ablesung der letzteren dient die Loupe N; ein

kleiner Spiegel M wirft das Licht des Brenners auf die

Theilung und macht auf diese Weise die Anwendung einer Hilfsbeleuchtung entbehrlich.

Die Ocularhülse H schiebt sich in das Alhidadenrohr,

worin sie, nach erfolgter Einstellung auf Null, mittels der Schraube Z fixirt werden kann. Zur Feststellung des

Saccharimeters in der Verticalebene dient der Schraubenkopf Q am Stativ S.

Behufs der directen Reinigung der Krystalle läſst sich sowohl die Linse B, als auch das Rohr I

abschrauben, worauf die Hülse bei E mit dem

doppeltchromsauren Kali herausgenommen werden kann. Nachdem man das Rohr R herausgezogen hat, wobei der Stift des Armes K den Kurbelarm J

verläſst, kann nun auch das Rohr P herausgenommen und

das Diaphragma D abgeschraubt werden. Auch am anderen

Ende des Instrumentes läſst sich nach einigen Umdrehungen des Knopfes F das Ocularrohr H,

welches den Analyseur und eine Sammellinse umschlieſst, behufs der Reinigung der

beiden letzteren hervorziehen. Zum Reinigen nimmt man feine Leinwand, welche keine

Fasern läſst, wobei man sich hüten muſs, die Flächen, besonders die der Doppelspathe

zu ritzen. Die optische Einrichtung des Ganzen gestattet es, das Instrument ziemlich

weit vom Brenner zu entfernen, ohne Licht zu verlieren.

Den Gang der Lichtstrahlen zeigt Fig. 11.

FF' ist die 20cm

von der Convexlinse L entfernte Flamme, von welcher die

Linse in DD' ein Bild gibt. Das kleine Loch des

Diaphragma DD' enthält das Plättchen von

doppeltchromsaurem Kali. M ist eine zweite Convexlinse,

welche bei OO' das Bild von DD' erzeugt. Bei P ist das Prisma des

Foucault'schen Polarisators angeordnet. Das Diaphragma QQ' ist zur Hälfte von der Quarzscheibe bedeckt; die Versuchsröhren

befinden sich bei T, der Foucault'sche Analysator bei

A, die Objectivlinse, welche ohne Ocular in II' ein reelles Bild von QQ' geben würde, bei OO'; letzteres wird

jedoch durch die concave Ocularlinse, welche in Verein mit OO' ein Galilei'sches Fernrohr bildet, in ein virtuelles Bild verwandelt.

Das obere Schema in Fig. 11

zeigt, wie jeder Punkt von QQ' Lichtstrahlen auf die

ganze Fläche von OO' sendet. Stellt man sich umgekehrt

vor, jeder Punkt von OO' sende, wie das untere Schema

zeigt, seine Strahlen nach der ganzen Fläche von QQ',

so erzeugen diese Strahlen nach ihrem Durchgang durch M

in DD' ein Bild von OO'.

Dieses ist der Ort, wo eigentlich die Flamme anzubringen wäre. Durch Einschaltung

der Convexlinse L wird jedoch der Vortheil erreicht,

die Flamme weiter entfernen zu können. Die Oeffnung DD'

ist groſs genug, um die Gesammtheit der wirksamen Strahlen auf OO' fallen zu lassen und dabei fremde Strahlen, welche

in den Röhren reflectirt würden, abzuhalten.

Laurent hat das Nicol'sche Prisma als Polarisator

aufgegeben, weil sein zweites Bild (der gewöhnliche Strahl) nach den Röhrenwänden

reflectirt wird und die Empfindlichkeit vermindert. Der Nicol ist gut, aber der

Foucault ist vorzuziehen, weil bei diesem die innere Verkittung mit Canadabalsam

wegfällt und die Flächen minder schief sind; auch läſst sich der Krystall von

doppeltchromsaurem Kali leichter einschalten.

2) Brenner. Der nach dem neuen System eingerichtete

Gasbrenner ist in Fig. 10 zu

sehen. Man hat Brenner mit hohem, über 25mm

betragendem und solche mit niederem Druck. Erstere sind immer vorzuziehen, besonders

wenn man sich zur Erzielung starker Intensitäten zweier hinter einander angeordneter

Flammen bedienen will, um bei sehr stark gefärbten Flüssigkeiten mit directer

Analyse vorgehen zu können, ohne vorher zur thierischen Kohle seine Zuflucht nehmen

zu müssen. Es dürfte sich auſserdem noch empfehlen, die Beleuchtung durch einen

Reflector zu verstärken.

Auſser diesem Gasbrenner hat nun Laurent einen neuen,

von ihm „Aeolypile“ genannten Apparat

construirt, welcher ein ebenso kräftiges gelbes Licht wie der Gasbrenner liefert und

in Fig. 12 Taf. 39 in perspectivischer Ansicht dargestellt ist, während Fig.

13 eine vergröſserte Ansicht der Flamme mit ihrer nächsten Umgebung zeigt.

Ein kleiner Ofen N trägt das kupferne Kesselchen H, welches bis zu ⅔ mit Methylalkohol oder auch mit

gewöhnlichem Alkohol gefüllt und durch eine mit regulirbarem Dochte versehene

Weingeistlampe L erhitzt wird. Auf den Ansatz I des Dampfkesselchens ist ein gegabeltes Rohr T geschraubt, welches zwei auf dem letzteren auf- und

niederschiebbare conische Zugrohre C trägt. Mit diesen

sind die Platinlöffel G auf die aus Fig. 13

leicht zu entnehmende Weise dergestalt befestigt, daſs sie leicht abgenommen und

durch andere ersetzt werden können. Zum Oeffnen und Verschlieſsen der Luftlöcher

dient der Ring V. Das Kesselchen ist mit einem durch

Federdruck niedergehaltenen Sicherheitsventil E

versehen. Im Inneren des Ansatzes I befindet sich ein

kleiner Conus mit einem Loch, in welches man vor dem Gebrauch eine kleine Nadel

einführt, um sich zu überzeugen, daſs das Loch nicht verstopft ist.

Nachdem man das Sicherheitsventil E und das Gabelrohr

T aufgeschraubt und den Apparat in der richtigen

Lage und Entfernung dem Saccharimeter gegenüber aufgestellt hat, schlieſst man den

Ring V und steckt die Lampe an. Nach 2 bis 3 Minuten

beginnt der Dampf mit leicht knisterndem Geräusche aus den Röhren T zu strömen. Wenn ein an die Mündungen der letzteren

gehaltenes Zündholz den Dampf entzündet, so dreht man den Ring V, um die Luftlöcher zu öffnen. Bei hinreichendem

Drucke im Kesselchen H zeigt sich im Inneren jeder

Flamme ein kleiner violetter Kegel D (Fig. 13),

welcher, anfangs niedrig und unruhig, bald in eine intensiv gelbe und ruhige Flamme

übergeht. Wenn der Methylalkohol im Kessel auf die Neige geht, so läſst das

knisternde Geräusch des ausströmenden Dampfes nach, der Kegel D sowie der Flammentheil HD verlängert sich, während das Licht B

kleiner wird. Es ist alsdann Zeit, die Lampe L

auszulöschen, den Ring V zu schlieſsen und das

Kesselchen H von Neuem zu füllen, nachdem man vorher

den etwa noch vorhandenen Flüssigkeitsrest entfernt hat. Durch Regulirung der

Lampenflamme läſst sich der Dampfdruck im Kesselchen und somit auch die Stärke des

Lichtes B steigern oder vermindern; dabei darf man aber

nie vergessen, daſs es sich hier um brennbare Flüssigkeiten handelt und daſs daher

Vorsicht am Platz ist. Uebrigens arbeitet der Apparat regelmäſsig und ist gegen den

Luftzug nicht empfindlich. Beide Flammen sind sehr intensiv, ruhig und das

knisternde Geräusch dient dem Ohr als Kennzeichen, daſs der Apparat in gutem

Zustande sich befindet. Der neue Brenner macht in der That das Gas entbehrlich, er

ist ihm sogar vorzuziehen, wenn der Druck des letzteren weniger als 25mm beträgt. (Nach dem Moniteur

industriel, 1879 S. 564.)

A. P.

Tafeln