| Titel: | Ueber neue Brauerei-Einrichtungen. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 358 |

| Download: | XML |

Ueber neue Brauerei-Einrichtungen.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 233 S.

215.)

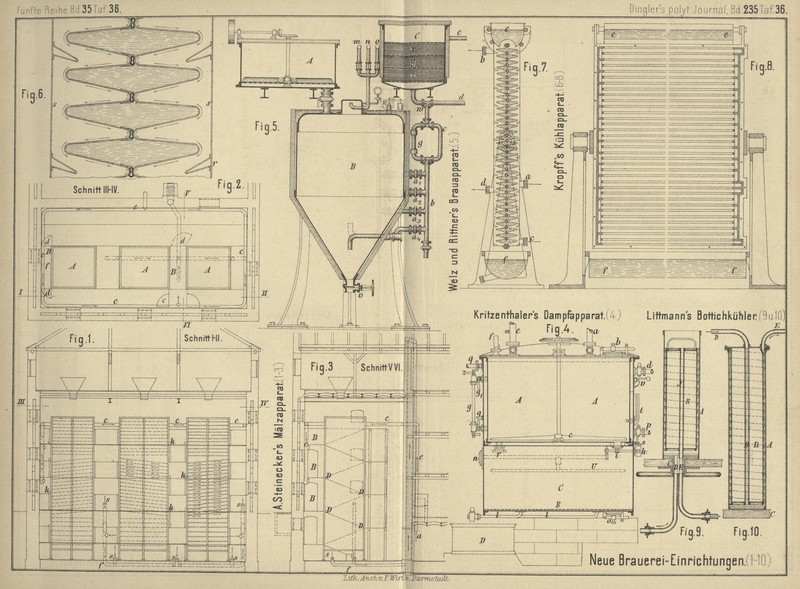

Mit Abbildungen auf Tafel 36.

Ueber neue Brauereieinrichtungen.

Mälzapparat. Um die ruhende Luftschicht zwischen den 28

bis 40 über einander liegenden Horden seines Keimapparates in Bewegung zu bringen,

legt A. Steinecker in Freising, Bayern (* D. R. P. Nr.

7133 vom 22. Januar 1879) diese wellenförmigen Horden theils horizontal, theils

schief (Fig. 1 bis

3 Taf. 36). Um die frische Luftströmung zu begünstigen, wird der Raum, in

welchen die Keimapparate aufgestellt sind, dadurch gelüftet, daſs in eine geeignete

Thonröhrenleitung e bei a

(Fig. 3) Luft eingeführt wird, welche in die Räume B tritt; diese werden einerseits durch die Seiten von zwei Keimapparaten

die Thüren c und d

begrenzt und oben offen gelassen, während sie unten durch die Klappen k an den schrägen Etagenfuſsböden D in verschiedener Höhe abgeschlossen werden können.

Gleichzeitig können auch einzelne Horden durch vorgehängte bewegliche Blechklappen

mehr oder weniger vom Luftzuge abgesondert werden. Die Kohlensäure haltige Luft wird

am Boden und an den Seiten in geringer Höhe von s aus

durch die Röhren f abgesaugt, welche mit einem

Schornstein verbunden sind.

Brauerei-Dampfapparat von F.

Kritzenthaler in Bayreuth (* D. R. P. Nr. 7367 vom 23. Februar 1879). In

dem Maisch- und Kochraum A (Fig. 4 Taf.

36), welcher von einem mit Sicherheitsventil v

versehenem Dampfventil umgeben ist, wird durch den Wasserhahn a die dem geschrotenen Malz entsprechende Menge Wasser

eingelassen, dann das Malz durch das Mannloch b

eingeschüttet und mittels des Rührflügels c eingeteigt.

Nun läſst man durch den Hahn d Dampf in den Dampfraum

einströmen und erwärmt das Gemisch, bis das Thermometer t 35° anzeigt. Unter fortwährendem Rühren erwärmt man nach einiger Zeit

durch weiteres Dampfeinlassen auf 46°, dann auf 62°. Nun schlieſst man den

Mannlochdeckel b luftdicht ab, öffnet den Hahn e, welcher zu einer Luftpumpe führt, läſst durch den

Hahn d Dampf ein und pumpt, bis das Vacuummeter f nur noch 0at,373

zeigt, so daſs das Gemisch bei 75° kocht. Das gebildete Condensationswasser wird

zeitweilig durch den Hahn s abgelassen.

Um zu sehen, ob die Maische genügend gekocht ist, öffnet man die beiden mit dem

Flüssigkeitstandanzeiger g und dem Maischraum A in Verbindung stehenden Hähne g1 und g2, wobei sich die Maische im Glasrohr mit der

inneren Flüssigkeit gleichstellt, schlieſst diese Hähne wieder und beobachtet die

Zertheilung der Maische. Genügt das Kochen noch nicht, so schlieſst man den oberen

mit dem Maischraum in Verbindung stehenden Hahn g1 und öffnet das obere Lufthähnchen z sowie das untere mit dem Maischraum in Verbindung

stehende Hähnchen g2,

worauf sich die im Glasrohr befindliche Maische zurückzieht, und kann man diesen

Versuch so lange fortsetzen, bis sich die Maische vollständig klärt. Ist dieses Ziel

erreicht, so öffnet man das Ventil i, indem man den

Hebel des Gewichtes h, welcher vierkantig auf die Welle

aufgepaſst ist, mit dem Gewicht hinwegzieht und die ganze Maische in den unteren mit

einem Senkboden R versehenen Raum C und von da durch die beiden Röhren l in den Grand D ablaufen

läſst.

Mittlerweile öffnet man das Mannloch b und reinigt den

Kochraum A; das Spülwasser wird mittels Rinne durch die

Verschraubung r und das Mannloch n ausgelassen, wonach man dann mittels einer Pumpe

durch den Hahn m (welcher vor dem Hahne e sich befindet) die Maische aus dem Grand D in den Kochraum A

bringt, den Hopfen zusetzt, den Dampfhahn d öffnet und

unter dem gewöhnlichen atmosphärischen Luftdruck bei geöffnetem Mannloch b die Würze kocht.

Während im Raum C das sogen. Ueberschwänzwasser durch

einen im Innern befestigten, durch das Mannloch einleg- und entfernbaren

Ueberschwänzer U eingebracht wird, öffnet man nach

vollständiger Entfernung des Nachgusses die Oeffnung o,

hebt ein Stück Senkboden aus und entfernt die Treber, hebt schlieſslich den übrigen

Senkboden aus und reinigt gleichzeitig den Raum C. Nach

Verschluſs der Oeffnung

o und Einlegung des Senkbodens kann die genügend

gekochte Würze wieder durch das Ventil i in den Raum

C abgelassen werden, während der Hopfen bei

Oeffnung der Hähne und der Röhren l durch den Senkboden

zurückgehalten wird, so daſs nach geschehener Reinigung die Würze wieder zum

Abkühlen in den Raum A gebracht werden kann. Diesmal

wird der Hahn p geöffnet, durch welchen man Eiswasser

oder auch durch eine Kaltluftmaschine abgekühlte Luft in den Raum B ein- und durch den Hahn q ausströmen läſst. Ist die Würze genügend abgekühlt, so kann dieselbe zur

weiteren Behandlung durch die Verschraubung r, an

welche ein durch das Mannloch n gehender Schlauch

angeschraubt wird, abgelassen werden.

Bierbrauverfahren. Nach E.

Welz in Breslau und A. Rittner in Schweidnitz

(* D. R. P. Nr. 7736 vom 13. Mai 1879) wird das fein gemahlene Malzschrot mit Wasser

eingeteigt und in bekannter Weise gemaischt. Dann wird die Maische langsam auf das

mit Siebboden versehene Vorfilter A (Fig. 5 Taf.

36) gepumpt. Unter fortwährendem Rühren flieſst die trübe Flüssigkeit durch ein Sieb

in das mit Sicherheitsventil und Manometer versehene Klärgefäſs B. Die zurückbleibenden Hülsen werden mit heiſsem

Wasser gewaschen, die Waschflüssigkeit wird ebenfalls in das Klärgefäſs B abgelassen. Die Maische bleibt nun zur Verzuckerung

unter hohem Druck stehen, welcher von den drei Röhren m,

n und o aus durch gespannte Dämpfe, durch

Wasser- oder Luftdruck hergestellt werden soll. In Folge dieses Druckes klärt sich

die Flüssigkeit rasch, die trübenden Theile setzen sich schnell zu Boden und bilden

eine feste Ablagerung. Unter Erhaltung des Druckes wird die Flüssigkeit nun

allmählich durch die Hähne a1 bis a4 und

die Röhren b, c, g und d

nach der Braupfanne befördert. Sobald man durch das Glasrohr g bemerkt, daſs die Flüssigkeit trübe läuft, wird sie durch Stellung des

Dreiweghahnes w in das Nachfilter C getrieben, in welchem sich drei Kästen mit Siebböden

und durchlöcherten Decken befinden. Der untere Kasten z

ist mit Hopfendolden, der mittlere y mit losen Hülsen

aus dem Vorfilter, der obere Kasten x mit gepreſsten

Hülsen gefüllt. Die Flüssigkeit steigt in diesen Schichten auf und flieſst durch das

Rohr e zur Braupfanne ab. Die im Filter zurückbleibende

Würze wird durch heiſses Wasser nachgedrückt, während der im Klärgefäſs B gebliebene feste Bodensatz durch das Ventil v abgelassen wird. Die Würze wird nun in der Pfanne in

bekannter Weise mit Hopfen gekocht und durch das Hopfensieb wieder in das Klärgefäſs

B abgelassen. Hier wird die Flüssigkeit wieder

unter Druck geklärt, dann aufs Kühlschiff gebracht und in bekannter Weise weiter

behandelt.

Kühlapparat. O. Kropff jr. in Nordhausen (* D. R. P.

Nr. 7659) vom 29. Januar 1879) hat den bekannten Apparat von Neubecker (* 1876 222 490) dadurch verbessert, daſs er leicht aus einander

genommen werden kann. Zu diesem Zweck werden zwei an Seitenwänden befestigte

gewellte Bleche so gegen einander gedrückt, daſs sie Röhren von flachovalem

Querschnitt bilden (Fig. 6 bis

8 Taf. 36). Die Seitenwände sind den Röhrenquerschnitten entsprechend

durchbrochen, so daſs das Eiswasser von c bis d, das Brunnenwasser von a

bis b in Schlangenwindungen nach oben steigt. Die Würze

flieſst von der Vertheilungsrinne e aus auf beiden

äuſseren Seiten der Wellenbleche herunter, um sich in der Schale f zu sammeln. Soll der Apparat gereinigt werden, so

löst man die Schrauben ringsum, entfernt die eine Hälfte und bürstet den Schlamm ab.

Die Dichtung der wieder vereinigten Hälften geschieht mittels Gummischläuche, wie

der Schnitt Fig. 6

andeutet. Die seitlichen, mit Rippen r versehenen

Schutzbleche s sollen das Condensationswasser der Würze

wieder zuleiten.

E. Welz in Breslau und J.

Linz in Rawicz (* D. R. P. Nr. 7842 vom 14. Juni 1879) wollen einen

ringförmigen Oberflächen kühler anwenden, die Kühlung aber mittels eines

aufgeblasenen Luftstromes beschleunigen – ein Vorschlag, welcher keineswegs

empfehlenswerth erscheint.

Kühlapparat für Gährbottiche. F. Littmann in Halle a.

S. (* D. R. P. Zusatz Nr. 7916 vom 29. Mai 1879) will zur bessern Ausnutzung des

Kühlwassers um das Abfluſsrohr J (Fig. 9 Taf.

36) einen auſsen mit einer genau in den Cylinder A

passenden Blechspirale versehenen Cylinder R anwenden.

Das unten bei D eintretende Kühlwasser steigt in dieser

Spirale langsam auf und flieſst bei E wieder ab. Der

Kühler wird in bekannter Weise im Boden C des

Kühlbottiches befestigt, oder er wird, wie Fig. 10

zeigt, in den Bottich hineingesetzt, dann aber oben geschlossen.

Tafeln