| Titel: | Expansionssteuerung von Druitt Halpin in London. |

| Autor: | M-M. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 409 |

| Download: | XML |

Expansionssteuerung von Druitt Halpin in

London.

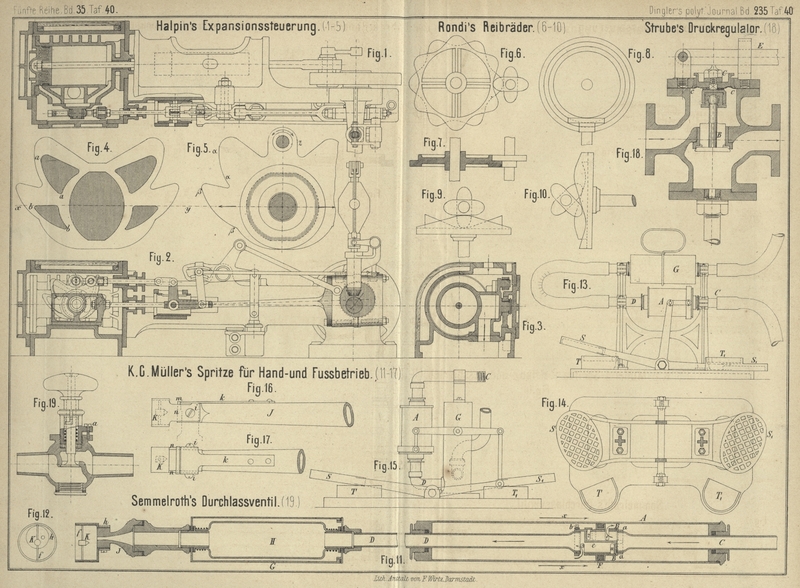

Mit Abbildungen auf Tafel 40.

Halpin's Expansionssteuerung.

Als Dampfvertheilungsorgan dient ein eigenthümlich geformter Flach Schieber, als

Bewegungsmechanismus ein mit normalem Voreilen aufgekeiltes Excenter und die Halpin'sche Steuerung (Fig. 1 bis

5 Taf. 40) gehört somit, ungeachtet ihres complicirten Ansehens, zu den

positiven Steuerungen mit oscillirender Bewegung eines einzigen

Dampfvertheilungsorgans. Aber der Schieber ist derart geformt, daſs die

Einströmungskanten, unabhängig von der die Ausströmung besorgenden Schiebermuschel,

eine besondere Bewegung annehmen können, und die Excenterbewegung gelangt, nach zwei

verschiedenen Richtungen zerlegt, auf die Steuerung zur Einwirkung, so daſs dieselbe

Wirkung erzielt wird, als ob die Ausströmung von einem fixen Excenter, die

Einströmung dagegen mit besonderem Schieber durch ein mit variabler Voreilung vom

Regulator stellbares Excenter gesteuert würde.

Zu diesem Zwecke erhalten Schiebergesicht und Schieber die aus Fig. 4 und

5 ersichtliche Form; die mittlere nahezu kreisförmige Oeffnung des

Schiebergesichts Fig. 4

bildet die Ausströmung, ihr entspricht im Schieber (in Fig. 5 in

der Draufsicht gezeichnet) die punktirte Contur der Schiebermuschel und die

Bedienung der Ausströmung findet, sowie der Schieber in der Achse xy hin- und herbewegt wird, in gewöhnlicher Weise

statt. Wird nun gleichzeitig mit diesem geradläufigen Gang dem Schieber eine

oscillirende Bewegung um den Mittelpunkt des Schiebermuschelkreises ertheilt, so

wird selbstverständlich die Ausströmsteuerung nicht im geringsten beeinfluſst,

während die Einströmung in einfachster Weise hierdurch variabel gemacht wird. Denkt

man sich nämlich den Schieber in der Richtung von links nach rechts über das

Schiebergesicht geschoben, so wird nach Ueberschreiten der Mittelstellung zunächst

die rechte Kante der Schiebermuschel über die beiden zum rechten Cylinderende

führenden Fenster des Schiebergesichtes treten und so die Ausströmung dieses

Cylinderendes einleiten. Hierauf gelangen die Einströmkanten α und β des Schiebers über die entsprechenden

Kanten a und b der zum

linken Cylinderende führenden Einströmkanäle und eröffnen hier den Dampfzutritt.

Falls nun der Schieber

allein unter dem Einflüsse der geradlinigen Bewegung arbeiten könnte, würde nunmehr

der Einströmkanal immer weiter eröffnet und, entsprechend der geringen Voreilung des

Excenters, nahezu volle Füllung gegeben. Dies ist jedoch thatsächlich nicht der Fall

und der Schieber erhält, durch einen oberhalb der Schiebermuschel angebrachten

Zapfen z, eine nach rechts oder links gerichtete kleine

Verdrehung.

Findet nämlich, im Augenblicke des Oeffnens der linken Einströmkanäle, eine Drehung

des Schiebers nach rechts statt, so wird die Oeffnung beschleunigt und die Füllung

vermehrt, andererseits bei nach links gerichteter Drehung die Oeffnung verlangsamt,

die Füllung vermindert und zwar um so mehr, je gröſser der Verdrehungswinkel gewählt

wird, bis endlich der Kanal überhaupt nicht mehr geöffnet wird. Indem der Betrag der

Verdrehung von der Stellung des Regulators abhängig gemacht wird, ist die

selbstthätige Regulirung der Expansion leicht zu erzielen.

Die constructive Ausführung dieses geistreichen Gedankens ist in Fig. 1 bis

3 dargestellt. Der Schieber wird in einem concentrisch der

Schiebermuschel aufgesetzten Zapfen von dem Schieberrahmen erfaſst, welcher im

Schieberkasten passend geführt und von der Stange des Steuerexcenters in normaler

Weise bewegt wird. Ein zweiter oben befindlicher Zapfen z des Schiebers steht durch ein kurzes Gelenk mit einer zweiten

Schieberstange in Verbindung, welche die abwechselnde Drehbewegung des Schiebers

einleitet. Dieselbe ist nämlich auſserhalb des Schieberkastens mit einem Winkelhebel

verbunden, welcher in dem Verbindungsbolzen von Vertheilungsschieberstange und

Excenterstange gelagert ist und an seinem anderen Ende von einer Lenkerstange

erfaſst wird. So nimmt die obere Schieberstange einerseits an der hin- und

hergehenden Bewegung der unteren Schieberstange theil, empfängt jedoch auſserdem

noch eine relative Bewegung, welche die gewünschte Verdrehung des Schiebers

hervorruft. Zu diesem Zwecke ist die am unteren Ende des Winkelhebels angreifende

Lenkerstange auf und nieder zu bewegen, was dadurch geschieht, daſs dieselbe mit dem

einen Arme eines Hebelkreuzes verbunden ist, das durch eine besondere Excenterstange

von der Scheibe des Steuerexcenters angetrieben wird und gleichzeitig mit einem

dritten Hebelarme die Bewegung der Kesselspeisepumpe besorgt. Das im Maschinenbette

fix gelagerte Hebelkreuz hat constanten Ausschlag und die zum Winkelhebel führende

Lenkerstange erhält dadurch variablen Hub, daſs sie mittels des Regulators in einer

Coulissenbahn dem Drehpunkt des Hebelkreuzes mehr oder weniger genähert wird. Je

gröſser der Hub, desto geringer wird die Füllung und ist derart die Regulirung der

Expansion mit geringem Kraftaufwand zu besorgen.

Von Constructionseinzelheiten ist die einfache Form des Excenterbügels

bemerkenswerth, ferner die Plungerführung der Schieberstange im Angriffpunkt der

Exenterstange und endlich die eigenthümliche Construction des Dampfcylinders.

Derselbe ist aus zwei Theilen hergestellt, dem eigentlichen Cylinderkörper sammt dem

Schiebergesicht und dem Cylindermantel, welcher gleichzeitig den Schieberkasten

bildet; beide Theile sind gesondert an das Bett angeschraubt und nur durch das

Auströmrohr (Fig. 3) mit

einander verbunden. Zwischen Cylinder und Mantel streicht überall frischer

Kesseldampf hindurch und, um die Wärmeaufnahme zu vermehren, hat sowohl der

Cylinderkörper, als der hintere Deckel Rippen angegossen; der Kolben ist, wie aus

Fig. 2 ersichtlich, entsprechend ausgenommen. (Nach Engineering, 1879 Bd. 27 S. 481.)

M-M.

Tafeln