| Titel: | K. G. Müller's Spritze für Hand- und Fussbetrieb. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 411 |

| Download: | XML |

K. G. Müller's Spritze für Hand- und Fuſsbetrieb.

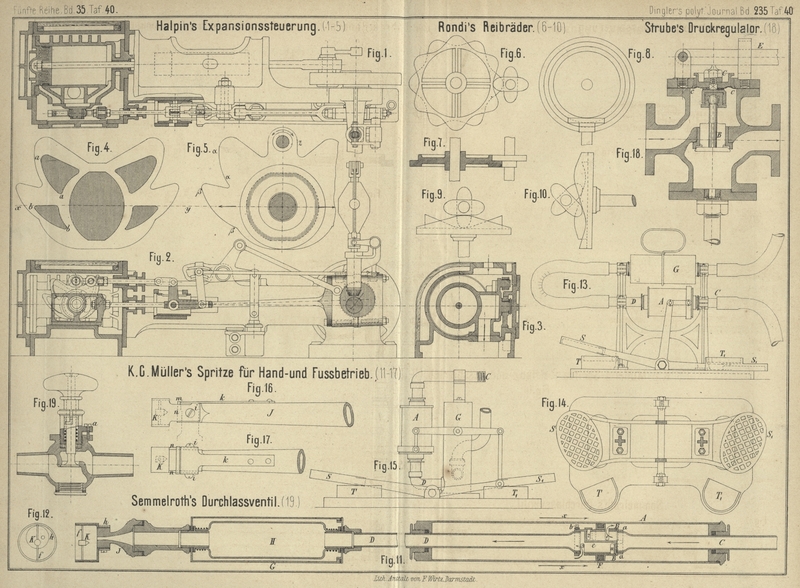

Mit Abbildungen auf Tafel 40.

K. G. Müller's Spritze für Hand- und Fuſsbetrieb.

Die hauptsächlich zum Gebrauch in Haus und Garten bestimmte doppelt wirkende Spritze

von Karl G. Müller in Charleston, Süd-Carolina (* D. R. P. Nr. 4647 vom 31. August 1878) ist nicht

allein ihrer Einfachheit, sondern auch des Umstandes wegen bemerkenswerth, daſs sie

in jeder Lage (als Handspritze) benutzt werden kann, da Saug- und Druckventile durch

eine einfache Schiebervorrichtung ersetzt sind; auch wird nicht dem Kolben, sondern

dem Cylinder die hin- und hergehende Bewegung ertheilt.

Bei der Handspritze (Fig. 11

Taf. 40) wird die hohle, als Saug- und Druckrohr dienende Kolbenstange CD mit der einen Hand festgehalten, während das

Cylinderrohr A über dem Kolben F hin und her geführt werden muſs; letzterer ist mit einer Hülse B über jene etwas erweiterte Stelle der Kolbenstange

geschoben, wo Saug- und Druckraum derselben durch eine Wand e von einander

getrennt sind. Durch Schlitze 1 und 3 sowie 2 und 4 können

diese beiden Räume wechselweise vor oder hinter dem Kolben mit dem Cylinder in

Verbindung treten; der richtige Wechsel dieser Communication wird mit Hilfe der

Kolbenhülse B erreicht, deren Aussparungen nur immer je

einen der Einströmungs- bezieh. Ausströmungsschlitze frei machen. Wird der Cylinder

in der Pfeilrichtung x bewegt, so hindert der Anschlag

a das Abstreifen der Kolbenhülse B von der Kolbenstange und sichert dadurch jene

Kolbenstellung, bei welcher die Schlitze 1 und 3 offen sind. Wird die Cylinderbewegung umgekehrt, so

wird der Kolben anfänglich durch Reibung im selben Sinne mitgenommen, bis er gegen

den Stellring b stöſst. Dadurch wird er aber auf der

Kolbenstange so verschoben, daſs die Kanäle 1 und 3 geschlossen, die Kanäle 2 und 4 dagegen geöffnet werden. Auf gleiche

Weise vollzieht sich die Umsteuerung bei jedem Hubwechsel.

Das Druckwasser wird zunächst in einen Windkessel getrieben, welcher aus einem in das

Druckrohr eingeschalteten und von einem dichten Blechcylinder G umhüllten Gummisack H

besteht. Bei der Ausdehnung dieses Sackes durch den Wasserdruck wird die Luft im

Cylinder G zusammengedrückt, um durch ihre Expansion

die Unterbrechung des Strahles während des Hubwechsels zu verhindern. Um den endlich

durch die Düse J austretenden Wasserstrahl in einer für

Bewässerungszwecke erwünschten Weise zu zertheilen, wird auf den cylindrischen

Düsenkopf, eine Hülse h excentrisch drehbar aufgesetzt

(Fig. 12), in deren Mittel ein Conus K

mittels eines Steges f angebracht ist. Durch Drehung

dieser Hülse kann der Conus vor die Düsenmündung gebracht und damit die Theilung des

Wasserstrahles bewirkt werden.

Die für Fuſsbetrieb eingerichtete Spritze (Fig. 13 und

14 Taf. 40) ist auf einem Gestell montirt, auf dessen Tritte T, T1 man sich mit den

Absätzen stellt, um mit den Fuſsballen den Hebel S,

S1 und damit den Cylinder A in Schwingung zu versetzen. Noch einfacher gestaltet

sich die durch Fig. 15

erläuterte Anordnung (* D. R. P. Zusatz Nr. 5796 vom 15. November 1878), wenn der

Cylinder A aufrecht steht und ein Theil des Gestelles

gleichzeitig als Windkessel G benutzt wird. Eine

Aenderung des Strahltheilers besteht darin (vgl. Fig. 16 und

17), daſs der Conus K in einem um zwei

eingeschraubte Zapfen i drehbaren Stück n angebracht ist, welches durch eine am Düsenrohr

befestigte Feder k in zwei verschiedenen Stellungen

gehalten wird. Demgemäſs kann die Conusspitze in das Strahlmittel gestellt oder der

ganze Strahltheiler durch Drehung um 90° nach abwärts auſser Thätigkeit gesetzt

werden.

Tafeln