| Titel: | Neuerungen an Siederohr-Putz- und Fräsmaschinen. |

| Autor: | J. P. |

| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 420 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Siederohr-Putz- und

Fräsmaschinen.

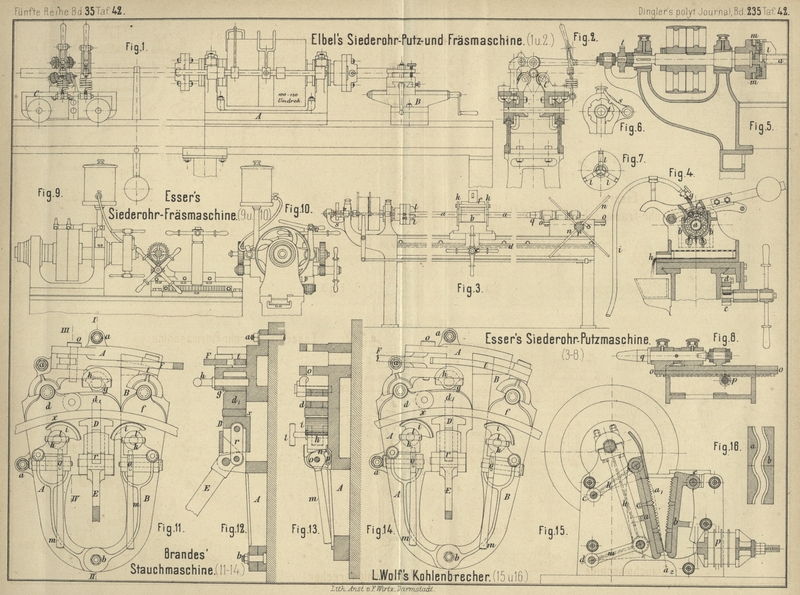

Mit Abbildungen auf Tafel 42.

Neuerungen an Siederohr-Putz- und Fräsmaschinen.

Die in Fig. 1 und

2 Taf. 42 nach dem Organ für die Fortschritte des

Eisenbahnwesens, 1879 S. 140 dargestellte Maschine ist nach Elbe's System von Zobel,

Neubert und Comp. in Schmalkalden gebaut und dient zum Putzen (Reinigen)

der Locomotiv-Siederöhren von Kesselstein und gleichzeitig zum Anfräsen von deren

Enden behufs Anlöthens der Kupferstutzen.

Sie besteht aus einem Spindelstock A

mit hohler Spindel, welche an jedem Ende einen Centrirkopf trägt, so daſs das durch

diese Spindel gesteckte Rohr schnell centrisch eingespannt wird. Der Spindelstock

steht auf einem kurzen Stück Wange, welche einen Handkreuzsupport B trägt zum Ab- und Anfräsen der Kupferstutzen und

Rohrenden. Während diese ohnehin nöthige Arbeit auf der einen Seite vorgenommen

wird, vollzieht sich das Reinigen an der anderen Hälfte des Rohres selbstthätig

durch den sogenannten Putzwagen C.

Derselbe läuft mit seinen Rollen auf den prismatisch gehobelten

Schienen der längeren Wange und trägt auf seiner Platte ein System eigentümlich

schräg gestellter, am Umfange verzahnter Guſsstahlrollen, welche durch Federn an das

Rohr gepreſst werden. Der Umfang dieser Rollen wickelt sich auf dem Rohr

spiralförmig ab, lockert dabei den festen Kesselstein, bewegt dadurch den Wagen

vorwärts und zieht das Rohr durch ein zweites System von Schabern, welche auch durch

Federn angedrückt werden und das Putzen sodann vollenden. Der Federdruck ist

verstellbar. Der Wagen bleibt stehen, sobald das Rohr geputzt ist und die Rollen vom

Rohr abgelaufen sind, so daſs der Arbeiter beim Fräsen nicht gestört wird.

Ein Arbeiter vermag bei geringer Uebung in der Schicht etwa 100

Stück Röhren zu putzen. Bei der erfahrungsmäſsigen Zweckdienlichkeit dieses

Apparates empfiehlt es sich da, wo in den Werkstätten schon besondere Fräsmaschinen

vorhanden sind, dieselben mit der Einrichtung des beschriebenen Putzwagens zu

vereinigen. Die prismatisch gehobelte Wange läſst sich leicht durch Abhobeln zweier

alter Eisenbahnschienen herstellen, welche auf Füſse gestellt sodann die Wange

bilden.

Die in Fig. 3 bis

8 Taf. 42 dargestellte Maschine nach H.

Esser's System (* D. R. P. Nr. 5259 vom 27. October 1878) wird von Gschwindt und Comp. in Karlsruhe gebaut und dient

allein zum Reinigen der Siederöhren.

Das Verfahren besteht darin, daſs das mit Kesselsteinansatz

behaftete Rohr mit gewöhnlichen Kieseln oder anderen Steinen umgeben und sodann in

schnelle Rotation (etwa 600 Umdrehungen in der Minute) versetzt wird, während die

Kiesel an das Rohr angedrückt und an demselben hin- und hergeführt werden und ein

Wasserstrahl zwischen den Kieseln durchgeleitet wird. Die Steine reiben und drücken

den Kesselstein vom Rohre in kleinen Stückchen ab und diese werden durch das Wasser

weggespült.

Das inkrustirte Rohr a ist von den in

einem trogartigen Support b gelagerten Kieselsteinen

rings umgeben; der Support kann mittels Zahnstange d

und Getriebe e an der ganzen Länge des Bettes der

Maschine von Hand leicht hin- und hergeführt werden, wodurch die Kiesel an dem Rohre

hin- und hergeschoben werden. Das Rohr ist in einer Drehbank eingespannt und erhält

mittels geeigneten Antriebsmechanismus eine schnelle rotirende Bewegung. Der mit

einem Gewicht beschwerte Deckel f des Supports b drückt die Kiesel an das Rohr; die Zu- und Ableitung

des Wassers ist bei g und h angegeben. Das Rohr i ist von Kautschuk und

so aufgehängt und an die Wasserleitung angeschlossen, daſs es dem Support auf seinem

ganzen Wege längs des Bettes folgt; so geht ein ununterbrochener Wasserstrahl in den

kleinen, die Kieselsteine enthaltenden Trog. Dieser Trog ist nach oben durch den

schon genannten Deckel f abgeschlossen, während an den

Seiten verstellbare Backen k, welche dem jeweiligen

Durchmesser der zu reinigenden Röhren angepaſst sind, das Herausfallen der

Kieselsteine verhindern.

Das Einspannen des Rohres geschieht in der Weise, daſs dasselbe

auf der einen Seite von den drei Klauen l eines

Spannkopfes, welche gleichzeitig durch einen bei m

eingesteckten Schlüssel zugespannt werden können, erfaſst wird, während auf der

anderen Seite durch das Handrad n, Zahnstange o und Getriebe p der

conische Dorn q in das Rohr eingetrieben und am

Zurückgehen durch das Sperrrad r (Fig. 3)

verhindert wird. Wenn das Rohr eingespannt oder ausgespannt werden soll, wird die

Sperrklinke s (Fig. 6) in

das Sperrrad t eingelegt, damit sich die Antriebspindel

nicht drehen kann, während der Spannkopf auf- oder zugedreht wird.

Ein Arbeiter reinigt mit Leichtigkeit 80 bis 120 Röhren je nach

der Länge und dem Kaliber derselben in einer 10stündigen Arbeitszeit, wobei aas

vorherige Richten, Hohlen und Abstellen der Röhren mit inbegriffen ist.

Zum Anfräsen der Rohrenden wird von Gschwindt und Comp. eine eigene Fräsmaschine gebaut, welche unabhängig von

der Putzmaschine arbeitet und in Fig. 9 und

10 Taf. 42 dargestellt ist.

Die Arbeiten, welche damit ausgeführt werden können, sind

folgende: 1) Das Abschneiden der ganzen Röhren auf Maſs. 2) Das Abschneiden der

stützen. 3) Das Conisch-Anfräsen von Stutzen. 4) Das Conisch-Anfräsen der Röhren von

innen. 5) Das Aufbörteln der Röhren. 6) Das Cylindrisch-Anfräsen der Stutzen. 7) Das

Abfräsen der Börtel nach dem Löthen.

Die Maschine besteht aus einem auf einem Bett aufgesetzten

Spindelstock mit Riemenscheiben-Antrieb; die Spindel desselben ist hohl, um die

Siedeten Hindurch stecken zu können; in das vordere Ende der hohlen Spindel ist ein Centrirkopf

gesteckt, in welchem die Backen durch eine Spindel mit rechtem und linkem Gewinde

vorwärts und rückwärts bewegt werden können. Mit diesem Spannkopfe werden theils die

auf Länge abzuschneidenden Siederöhren, sowie diejenigen, welche zu Stutzen

geschnitten werden, eingespannt, theils dient derselbe auch dazu, die Werkzeuge zum

Fräsen und Aufbörteln aufzunehmen.

Dem Spindelstocke gegenüber ist ein Support, der von Hand mit

Zahnstange und Getriebe auf dem Bette hin und her bewegt werden kann. Der Support

trägt in zwei einander gegenüber stehenden Lagern, deren Achse horizontal und

rechtwinklig zur Spindel des Spindelstockes steht, zwei kleine Cylinder, welche

durch gemeinschaftlichen Räderantrieb und durch Schrauben von Hand in der Weise

verstellbar sind, daſs sie gleichzeitig der Mittellinie der Maschine näher oder

ferner gerückt werden können.

In die eben erwähnten Cylinder wird das Werkzeug zum Abschneiden

der Siederöhren und Stutzen festgespannt. Dasselbe besteht aus 3 Stahlscheiben,

welche nach Art der bekannten Rohrabschneider geformt sind und ebenso wie diese

wirken; der bei dieser Art des Abschneidens nach dem Innern des Rohres sich bildende

Grath wird durch eine in das Rohr eingeführte Fräse weggenommen. Ferner dienen beide

Cylinder auch zur Aufnahme von Backen, um die Siederöhren sowie die Stutzen während

des An- und Ausfräsens festzuhalten, bei welcher Arbeit das Werkzeug sich dreht und

das zu bearbeitende Stück feststeht.

Während des Arbeitens mit der Maschine sind zu beiden Seiten in

der Längsrichtung derselben je zwei Böcke aufgestellt zum Auflegen der Röhren.

Im Anschluſs kann noch erwähnt werden die

Maschine zum Scheuern der Innenwand metallener Röhren von W.

C. Allison in Philadelphia (* D. R. P. Nr. 8715 vom 26. August 1879).

In das im Innern zu scheuernde horizontal liegende Rohr wird ein

zweites Rohr geführt, das unten mehrere Oeffnungen besitzt, durch welche das

Scheuermaterial in das zu scheuernde Rohr gelangen kann; letzteres wird um seine

Achse gedreht und durch die Reibung des Scheuermaterials auf der Innenfläche dieses

Rohres gereinigt. Damit sich das Scheuermaterial auf die ganze Länge des Rohres

gleichmäſsig vertheilt, bewegt sich das innere Rohr in der Richtung der Achse hin

und her.

J. P.

Tafeln