| Titel: | Wegmesser für Fuhrwerke. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 15 |

| Download: | XML |

Wegmesser für Fuhrwerke.

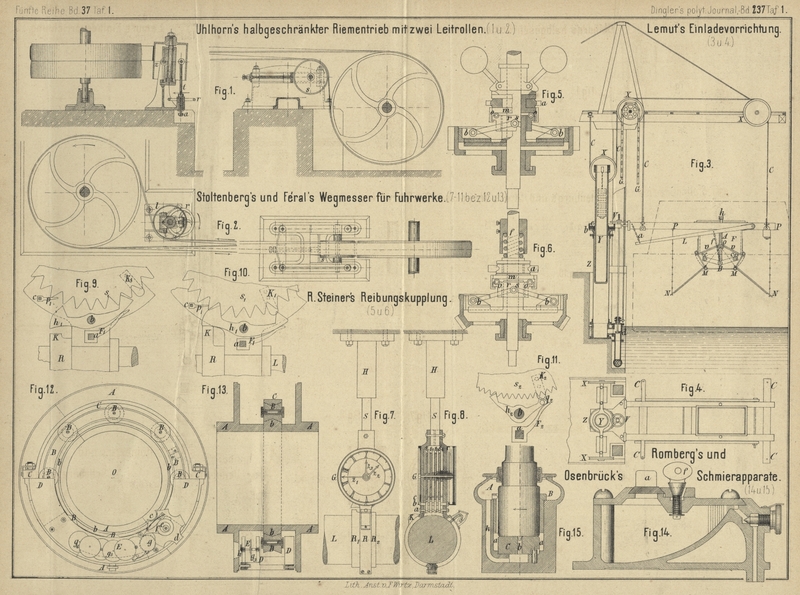

Mit Abbildungen auf Tafel 1.

Stoltenberg und Féral's Wegmesser für Fuhrwerke.

Obgleich zur Messung des von einem Fuhrwerk zurückgelegten Weges jeder Hubzähler

benutzt werden kann, so eignen sich hierzu doch besonders solche Zählwerke, welche

sich unmittelbar auf einer der rotirenden Achsen des Fuhrwerkes anbringen lassen, zu

ihrer Bethätigung also keiner weiteren Transmission bedürfen. Der Wegmesser von H.

Stoltenberg in Berlin (Erloschenes *

D. R. P. Kl. 42 Nr. 4534 vom 21. Mai 1878) ist dem entsprechend eingerichtet. Die

Vorrichtung wird von einem Gehäuse G (Fig. 7 und

8 Taf. 1) aufgenommen, welches mittels des Ringes R lose auf einer Laufachse L ruht und an dem

Mitdrehen durch einen Stift S gehindert wird, welcher

in eine am Boden des Fuhrwerkes befestigten Hülse H

geschoben ist. Im Gehäuse sind vier Steigräder s1 bis s4 gelagert, von welchen die letzten drei durch über

einander geschobene Hülsen mit den Zeigern z1 bis z3 in Verbindung stehen. Jedes dieser Räder wird bei

der Drehung der Achse L durch einen Anker h (Fig. 9 bis

11) geschaltet. Auf der Achse ist nämlich ein Ring R1, mit Anschlag K befestigt, welch letzterer sich bei jeder Achsendrehung

einmal unter den zum ersten Steigrad s1 gehörigen Anker schiebt und diesen hebt (Fig.

10), wodurch das Rad um die halbe Theilung geschaltet wird; sobald der

Anschlag den Anker wieder verlassen hat, wird die andere Seite des letzteren durch

eine Feder F1 in das

Rad gedrückt und dieses abermals um die halbe Theilung gedreht. Nach jeder Umdrehung

des Rades s1 wird durch

einen an ihm befestigten Anschlag K1 das nächste Rad s2 um einen Zahn geschaltet, indem dieser Anschlag

gegen einen Stift q2

(Fig. 11) des zugehörigen Ankers stöſst und dadurch letzteren in

Schwingung setzt. Ebenso wird das dritte und vierte Rad allmählich gedreht. Damit

während jeder Schaltung das betreffende Steigrad sich nicht zufällig verschieben

kann, springt nach dem Heben des Ankers durch den Anschlag eine federnde Klinke p hinter einen Zahn des Rades. Die Zähnezahlen sind so

gewählt, daſs der erste mit dem Rad s2 zusammenhängende Zeiger sich einmal dreht, wenn

das Fuhrwerk 10km durchlaufen hat. Jede Umdrehung

des zweiten Zeigers gibt 1000km jede des dritten

Zeigers 100000km des zurückgelegten Weges an. Die

Bewegung der Zeiger ist beim Vorwärts- und Rückwärtslaufen des Wagens die gleiche.

Haben sich die Räder, auf deren Umfang sich die Eintheilung des Zählwerkes bezieht,

merklich abgelaufen, so ist natürlich das abgelesene Resultat entsprechend zu

reduciren.

Ein anderer Apparat von Ch. de Féral in Longeville bei Metz (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 2106 vom 25. Januar 1878) ist in Fig. 12 und

13 abgebildet. Derselbe besteht aus einem gewöhnlichen Zählwerk E (mit den Rädchen g1 bis g6), welches von einem mit einem halbkreisförmigen

Gewicht D versehenen Ring C getragen wird. Dieser Ring ruht auf einem Rollenkranz B, welcher auf dem dachförmig profilirten Bund b einer durch Schrauben auf der Laufachse O festgestellten Büchse A

rollt. Vermöge des Gewichtes D wird der Ring C mit dem Zählwerk in Ruhe bleiben, wenn die Achse

läuft. Bei jeder Achsendrehung kommt aber eine Nase c

an der Büchse A mit einem Sternrad d in Eingriff, welches in Folge dessen um einen Zahn

geschaltet wird. Jede Sternraddrehung veranlaſst die Schaltung des ersten

Zählwerkrades g mittels einer Klinke f, welche auf die excentrische Warze e des Sternrades geschoben ist. Auch hier ist es

gleichgültig, ob sich die Laufachse nach links oder nach rechts dreht.

Tafeln