| Titel: | Handwebstuhl für Hand- und Fussbetrieb; von J. G. Albinus in Kolding, Dänemark. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 28 |

| Download: | XML |

Handwebstuhl für Hand- und Fuſsbetrieb; von

J. G. Albinus in

Kolding, Dänemark.

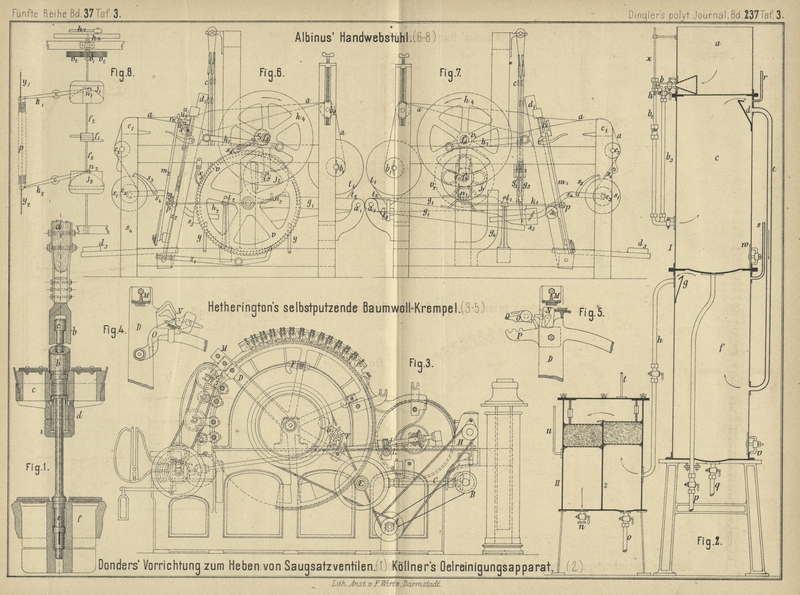

Mit Abbildungen auf Tafel 3.

Albinus' Webstuhl für Hand- und Maschinenbetrieb.

Aufspannung der Kette und Aufwindung der gewebten Waare:

Die Webkette a (Fig. 6 und

7 Taf. 3) wird von dem Garnbaum b1 abgezogen und erhält durch eine Bremsscheibe t1, eine Schnur t2 und Gewichte t3 rückhaltende

Spannung. Nachdem die Kette über eine verstellbare Streichwelle gelaufen und durch

diese sowie den Brustbaum e1 in die horizontale Lage gebracht wurde, fällt sie als Waare verarbeitet

senkrecht nieder, führt sich hierbei an einer Walze e2 und wickelt sich zuletzt auf den

Waarenbaum e3 auf. Der

Mechanismus zur Aufwicklung des Gewebes wirkt als indirecter Regulator; er wickelt

Waare auf, sobald solche fertig wird, und zwar dadurch, daſs ein Gewicht s5 an einem Hebel s4 durch eine Klinke

s3 und ein mit e3 verbundenes Sperrrad

s1 den Waarenbaum

so lange in der Aufwinderichtung dreht, als noch lockere Waare vor dem Rietblatt

sich befindet. Diese Aufwindung tritt demnach ein, wenn neuer Einschlag gegeben

wurde und das Riet denselben nach vorn gebracht hat. In diesem Augenblick wird die

Kettenspannung aufgehoben, es senkt sich das Gewicht s5 und e3 windet auf. Geht die Lade hierauf wieder zurück,

so hört sofort diese Bewegung auf, weil die stärkere Kettenspannung e3 entgegengesetzt zu

drehen sucht. Eine Abwicklung von Stoff verhindert die Gegenklinke s6. Jeder Rückgang der

Lade stellt durch die an der Ladenschwinge d1 angebrachte Rolle s2 den Aufwindeapparat wieder in die

Stellung, welche er vor der Aufwindung hatte.

Bewegung der Schäfte: Die Flügel c erhalten ihre Bewegung durch das Daumenrad f1 an der Welle f2 (Fig. 8).

Jeder Daumen dieses Rades drückt einen darunter liegenden Tritt g1 hinunter, welche

letztere um a1

schwingen und in g4

senkrecht geführt sind, und gibt durch Schnurriemen und Marschen g3 den zugehörigen

Flügeln c die entsprechende Bewegung. Oben ist die

Rollenaufhängung angewendet, um den Hochgang der nicht heruntergezogenen Flügel

herbeizuführen. Die Trittweise wird durch die Räderübersetzung von v1 und v2 bestimmt. In der Zeichnung sind 4 Flügel,

4 Tritte und die Räderübersetzung 1 zu 4 angenommen, so daſs vierbindige Waare

hergestellt wird. Die Reihenfolge des Tretens bestimmt sich durch die gegenseitige

Stellung der Daumen f1.

Die Bewegung des Webstuhles erfolgt durch den an der Lade angebrachten Fuſstritt d3. Da nun die

Ladenschwingen d1 durch

Zugstangen h1 mit den

Schwungrädern h4

bezieh. mit der oberen Welle f3 in Verbindung gebracht sind, so wird bei jedem

Fuſstritt, also bei jeder Ladenbewegung, die Welle f3 eine Umdrehung machen und der Trittapparat einmal

das Fach öffnen und wieder schlieſsen.

Schützentreibapparat: Hierbei sind die Unterschläger m1 und m2 mit den

Schützentreibern r1 und

r2 in Verwendung,

welche durch Schlagscheiben j1 und j2 in

die äuſserste Schlagstellung gebracht und durch letztere und die Federn p im geeigneten Augenblick, die Schütze treibend,

bewegt werden. Die Welle f2 setzt durch j1 und j2

abwechselnd die Rollen n1 und n2 mit

den Hebeln k1 und k2 in schwingende

Bewegung und überträgt sich diese durch die Federn p

und die Schnüre y1 und

y2 auf die Schläger

m1 und m2. Unmittelbar nach

dem Auflaufen der Rollen auf j1 und j2 folgt ein plötzliches Fallen derselben und hieraus

ergibt sich der Schlag des Treibers gegen die Schütze.

Schützenwechsel: Die an beiden Enden offenen Fallkästen

u1 (in der

Zeichnung sind nur 2 Stück angegeben), welche zur Führung der Schütze eine Rippe u2 und zur Führung des

Treibers die Spindel u3

tragen, werden durch ein Musterrad v, einen Tritt z1 und eine Stange z2 eingestellt. Das

Musterrad hat an seinem Umfang eine sägeförmige Verzahnung, in welche die Klinken

x5 und x1 eingreifen; x1 ist an einer

Excenterstange angebracht, welche durch das Excenter x3 an der Welle f3 hin und her getrieben wird. Für jede

Umdrehung von f3 dreht

sich das Musterrad v um einen Zahn vorwärts und

verhindern x5 und die

Bremsfedern y die entgegengesetzte Bewegung. Unter

jedem Zahn befindet sich am Kranze von v ein Loch, in

welche Stifte eingesteckt werden können, die man hierauf durch ein Ringstück aus

Blech bedeckt, um dergestalt auf die Spitze des Trittes z1 einzuwirken, wodurch die Kästen

entsprechend gehoben werden; der andere nicht mit Stiften und Blechen besetzte Theil

des Rades v aber führt das entgegengesetzte Resultat

herbei, indem sich die Kästen senken können. Benutzt man mehrere concentrische

Kreise von Stiften und Blechen, so läſst sich leicht eine mehrfache Einstellung des

Trittes z1 herbeiführen

und kann demgemäſs mit mehr als zwei Wechselkästen gearbeitet werden. (* D. R. P.

Kl. 86 Nr. 2643 vom 13. März 1878.)

Tafeln