| Titel: | Neuerungen an Rotations-Druckmaschinen. |

| Autor: | A. L. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 32 |

| Download: | XML |

Neuerungen an

Rotations-Druckmaschinen.

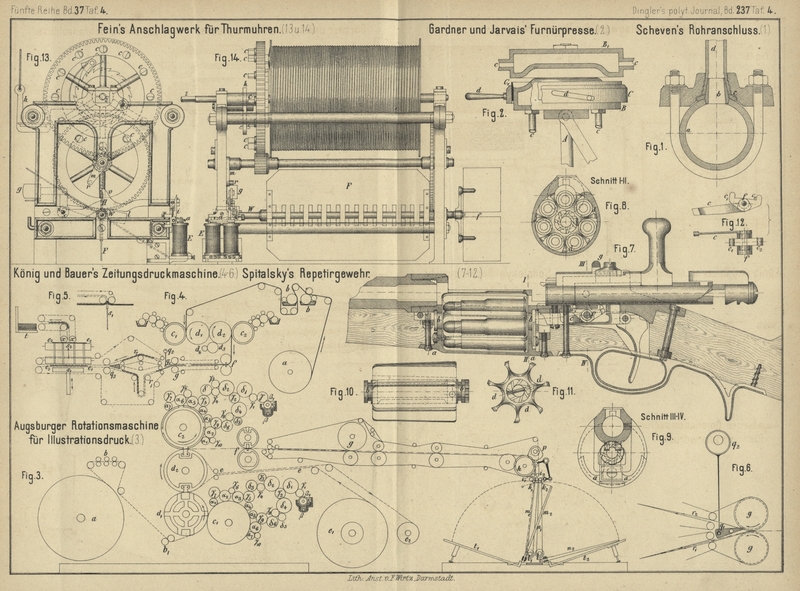

Mit Abbildungen auf Tafel 4.

Neuerungen an Rotations-Druckmaschinen.

Die durch Fig. 3 Taf.

4 dargestellte Druckmaschine der Augsburger

Maschinenfabrik in Augsburg (* D. R. P. Kl. 15 Nr. 8321 vom 7. Juni 1879),

bestimmt für Illustrationsdruck, zeigt hervorragende Neuerungen, welche als im hohen

Grade geeignet erachtet werden müssen, die Leistungen auf diesem Gebiete zu

erhöhen.

Das von dem Wickel a ablaufende Papier zieht zunächst

durch den Feuchtapparat b und die Glättwalzen b1 empfängt zwischen

dem Plattencylinder c1

und dem Druckcylinder d1 den Schöndruck und zwischen dem Plattencylinder c2 und dem

Druckcylinder d2 den

Widerdruck. Das Seitwärtslegen des unteren Plattencylinders – bei den

Rotationsdruckmaschinen für gewöhnlichen Zeitungsdruck derselben Fabrik lagen bisher

alle 4 Cylinder c1, d1, d2 und c2 senkrecht unter

einander – hat es ermöglicht, die Farbwerke an beiden Plattencylindern in ganz

gleicher Weise seitwärts anzuordnen. Liegt c1 unter d1, so muſs das Farbwerk unterhalb angebracht werden

und die Bedienung ist erschwert. Durch das Seitwärtslegen von c, und der Farbwerke verkürzt sich aber auch die

Bauhöhe der Maschine beträchtlich, so daſs die Wartung der oberen Cylinder ebenfalls

leichter von statten geht.

Jeder Plattencylinder ist umgeben von 7 Auftragwalzen α1 bis α7. Die Walzen α1 bis α4 bilden die eine, α3 bis α7 eine zweite Gruppe, welch letztere je

nach Bedarf ausgeschaltet werden kann. Sämmtliche Farbwalzen empfangen die Schwärze

von einem Troge β. Die

Ductorwalze β1 greift

die Farbe auf; die Leckwalze γ1 überträgt sie nach δ1 und γ2 hin. Von γ2 aus sind nun einerseits die Auftragwalzen α1 bis α4, andererseits α5 bis α7 mit Farbe zu

versehen. Die Walze δ4

ist mit einer schraubengangförmig verlaufenden breiten, aber wenig hohen Rippe

versehen, welche die Farbe aufgreift. Gegen die Walze δ4 ist die Walze γ8 angestellt, deren Durchmesser gleich ½

des Durchmessers von δ4

ist; γ8 macht bei 1

Umdrehung von δ4 2

Umdrehungen, wodurch die Farbe über die ganze Oberfläche vertheilt wird. Auf γ2 bleibt ein

Farbstreifen zurück, welcher von δ2 aufgenommen und auf die Walze γ4 von halbem

Durchmesser übertragen wird, so daſs auch diese gleichmäſsig mit Farbe bedeckt

erscheint. Die Walzen γ3 und γ9, δ1, δ3 und δ6 erhalten neben der

rotirenden noch eine geradlinig hin- und hergehende Bewegung von verschiedener

Gröſse und zu verschiedenen Zeiten, um die Farbe zu verreiben. Die mit δ bezeichneten Walzen sind Masse-, die mit γ bezeichneten Metallwalzen.

Die Anordnung einer so groſsen Zahl von Auftragwalzen ermöglicht das Auftragen der

Farbe auf die Plattencylinder durch Uebereinanderdecken vieler dünner Schichten. Es

ist dies der einzig richtige Weg, tiefschwarze Deckungen zu erzielen, ohne die

Wirkung benachbarter Feinheiten der Zeichnung zu beeinträchtigen. Auch läſst sich

nur auf diese Art groſse Sauberkeit des Druckes erwarten. Das Einzige, was bei

Betrachtung der Farbwerke Bedenken erregen könnte, ist die groſse Gesammtzahl der

Walzen. Es besitzt das obere 25, das untere 24 Walzen; doch muſs zugegeben werden,

daſs eine bedeutende Verminderung der Walzenzahl für den angegebenen Zweck und bei

Annahme von 7 Auftragwalzen kaum möglich ist.

Bemerkenswerth erscheint an der Maschine ferner die Anwendung eines endlosen

Schmutzpapieres e, welches von der Walze e1 abläuft, auf e2 aufgewickelt wird

und die Druckwalze d2

vor Verunreinigung schützt und dadurch das Abschmieren verhütet; es kommt der

feuchte Schöndruck immer mit neuen reinen Stellen des Schmutzpapieres in

Berührung.

Das Papier gelangt, nachdem es den Widerdruck empfangen, zwischen die Lochwalzen f. Bandführungen leiten das in bestimmten Entfernungen

quer zur Laufrichtung gelochte Papier nach den Abreiſswalzen g, welche, da sie mit gröſserer Geschwindigkeit wie die Cylinder f laufen, eine Trennung der Papierbahn in einzelne

Bogen vornehmen. Der Transport dieser Bogen bis zur Walze h geschieht ebenfalls durch endlose Bänder. Die Bogen treten endlich

zwischen den kleinen Walzen i1, i2 heraus

und gelangen abwechselnd, veranlaſst durch den Vertheiler, nach den Auslegetischen

t1 und t2. Der Vertheiler

setzt sich zusammen aus den beiden über k1, l1 und k2, l2 gelegten Bändersystemen m1, m2 und den Auslegerrechen n1, n2. Die oberen Walzen k1, k2 sind in

einem horizontal verschiebbaren Rahmen gelagert, dessen Bewegung von der oberhalb

liegenden Curvenscheibe p veranlaſst wird. Bei der

gezeichneten Stellung gelangt der nächste Bogen nach den Bändern m1 und wird sogleich

vom Rechen n1 nach dem

linken Tische geworfen. In demselben Augenblicke bewegen sich die Walzen k1, k2 so weit nach links,

daſs der mittlerweile angekommene Bogen auf m2 auflaufen muſs. Dieser Bogen vertheiler ist

einfach, solid und wirkt zuverlässig.

Schlieſslich sei noch erwähnt, daſs das der Augsburger

Maschinenfabrik ertheilte Patent sich auch über einen Apparat zum Biegen

von auf galvanischem Wege hergestellter Clichés erstreckt; dieses Biegen erfolgt

über einer guſseisernen, entsprechend gekrümmten und mit Dampf oder Leuchtgas

geheizten Platte. Die Ränder des Cliché werden der ganzen Länge nach zwischen

Schienen eingeklemmt, die durch kurze Gelenkstangen mit vertical beweglichen

Zahnstangen in Verbindung stehen. Ist das ebene Cliché auf die Biegplatte aufgelegt

und eingespannt, so

bewirkt das Drehen von ein Paar Griffrädern den Niedergang der Zahnstangen und das

Krümmen des Cliché in die richtige Gestalt. In dieser Lage verbleibt dasselbe einige

Zeit und wird dann rasch abgekühlt, wobei eine Deformation nicht eintritt.

Die zweite Rotationsdruckmaschine, bestimmt für Zeitungsdruck, von König und Bauer in Kloster Oberzell bei Würzburg löst

folgende Aufgabe: Zwei auf einander folgende Bogen – das erste und zweite Blatt

einer Zeitung – werden so vereinigt, daſs sie einander völlig decken und zusammen

zwei Mal gefalzt werden können. Eine solche Maschine ist in der Hofbuchdruckerei der

Gebrüder Jänecke in Hannover aufgestellt und druckt

den „Hannoverschen Courier“. Die schematische Darstellung derselben in Fig.

4 und 5 Taf. 4 ist

dem Hannoverschen Wochenblatt, 1880 S. 135 entnommen;

der hier besonders zu besprechende Apparat der Bogenvertheiler, dargestellt durch

Fig. 6, ist patentirt (* D. R. P. Kl. 15 Nr. 3210 vom 17. Mai 1878).

Um unnöthige Wiederholungen zu vermeiden, sei angeführt, daſs in den Fig. 3 und

4 gleiche Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet sind. Die

Plattencylinder c, und c2 haben 300mm Durchmesser und 740mm Länge, wovon

jedoch nur 560mm vom Satz eingenommen werden.

Diese Länge ist um 50mm veränderlich, um die

Maschine auch für etwas anderes Format benutzen zu können. Die Farbwerke besitzen

nur zwei Auftragwalzen, was für Zeitungsdruck genügt. d3 und d4 sind Reinigungswalzen für den

Widerdruckcylinder.

An die Lochcylinder f schlieſst sich eine Bänderführung

an, au deren Ende sich die Abreiſswalzen g befinden.

Unmittelbar hinter diesen liegt eine schwingende keilförmige Platte q1 (Fig. 6),

bewegt durch das Excenter q2

, welche die ankommenden Bogen abwechselnd nach den

Bändersystemen r1 und

r2 leitet. Um die

Bogen mit voller Sicherheit aufgreifen und dem entsprechenden Systeme zuführen zu

können, besitzen die Walzen g eingedrehte Nuthen, in

welche an der Kante von q1 stehende Zähne oder Zungen eintreten. Das System r1 enthält eine groſse, nach unten

gerichtete Schleife, deren Länge so bemessen ist, daſs die nach r1 gelangenden Bogen

von der Spitze des Vertheilungskeiles q1 bis zur Spitze des die Systeme r1 und r2 wieder vereinigenden

Keiles q3 einen Weg von

doppelter Länge wie die durch r2 geleiteten Bogen, zurückzulegen haben. Bogen I,

getragen von r1 wird

hiernach in demselben Augenblicke an der Spitze von q3 anlangen wie Bogen II, getragen von r2. Bei e1 erhalten die beiden

auf einander liegenden Bogen durch den von unten her eintretenden Falzkeil s1 (Fig. 5) den

ersten Falz (nothwendig ein Längsfalz). Das zweite Falzen nach der Querrichtung

erfolgt durch einen Falzkeil bei s2, welcher den Bogen e2 zwischen die Walzen x einschiebt. Die über diese gelegten Bänder besorgen

endlich den Transport nach dem Auslegetische t.

Die Leistung der Maschine wird in obiger Quelle angegeben zu 180 Exemplaren des 8

Seiten besitzenden „Hannoverschen Couriers“ in jeder Minute. Dies gibt eine

Papierlänge oder Arbeitsgeschwindigkeit von

\frac{0,3\,\pi\times180}{60}=2^m,826 in 1 Secunde; in 1

Stunde demnach, bei Annahme ununterbrochener Arbeit, 10173^m,6

oder 180\times 60=10800 fertig gefalzte Exemplare. Rechnet man

für unvermeidliche Stillstände durch Aufbringen von neuen Papierrollen u. dgl. 10

Proc. ab, so stellt sich die thatsächliche Leistung zu etwa 9700 Stück.

A. L.

Tafeln