| Titel: | Zur Herstellung und Verwendung von Leuchtgas. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 44 |

| Download: | XML |

Zur Herstellung und Verwendung von

Leuchtgas.

(Fortsetzung des Berichtes S. 237 Bd.

236.)

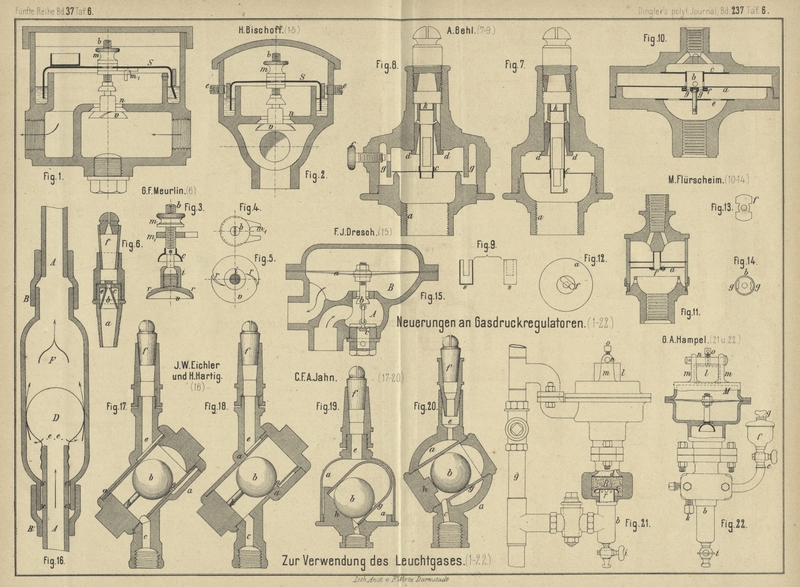

Mit Abbildungen auf Tafel 6.

[Zur Herstellung und Verwendung von Leuchtgas.]

Gasregulator. Auch der Regulator von

H. Bischoff in Hamburg (* D. R. P. KL 26 Nr. 5598

vom 5. October 1878) ist als eine Abänderung des Judkin'schen zu betrachten. Wie

Längs- und Querschnitt Fig. 1 und

2 Taf. 6 zeigen, ist an dem zwischen den Spitzen e aufgehängten Schwimmer S das in Fig.

3 bis 5 in

vergröſsertem Maſsstabe gezeichnete Ventil v mittels

der Mutter m und der als Gegenmutter wirkenden Gabel

m1 und der Spindel

b gasdicht befestigt; letztere ist mittels

Kugelgelenk i mit dem Ventilteller v verbunden, so daſs dasselbe in jeder Lage der Spindel

b gleichmäſsig gegen die Dichtungsfläche des

Ventilsitzes n abschlieſsen kann, ohne ein Klemmen beim

Auftrieb des Schwimmers S zu veranlassen. Die an der

Spindel b befestigte Kappe c soll dazu dienen, das Kugelgelenk gegen herabfallende und vom Gase

mitgeführte Schmutztheile zu schützen. Die in der Dichtungsfläche des Ventiltellers

eingefeilten Rinnen r sollen bewirken, daſs bei

geschlossenem Ventil noch eine geringe Gasmenge zur Gasleitung gelangen kann. Der Quecksilberverschluſs

ist ebenfalls mit Glycerin bedeckt.

J. Rimanoczy in Berlin (D. R. P. Kl.

4 Nr. 5967 vom 13. October 1878) schlägt vor, in das nach dem Brenner führende

Gasrohr ein 2 bis 10mm langes Stück spanisches

Rohr einzuschieben, welches erst mit Wasser völlig ausgelaugt, dann mit Blauholz und

Eisenvitriol schwarz gefärbt ist. Da das Gas die Poren des Rohres durchdringen muſs,

so soll es ruhiger und gleichmäſsiger brennen als bisher, – bis eben die Poren

verstopft sind.

Bei dem selbstthätigen Regulator von G. F. Meurlin in

Stockholm (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 4703 vom 27. August 1878) wird in die Gasröhre ein

conischer Fuſs a (Fig. 6 Taf.

6) eingeschraubt. Durch den Gasdruck wird die kleine conische Röhre b etwas gehoben, das Gas strömt theils durch die

Oeffnung in der Spitze, theils um b herum durch das

Loch der Scheibe e zum Brenner f. Nimmt der Gasdruck zu, so wird der Conus b

gehoben, bis der Druck des in der Kammer c befindlichen

Gases nebst dem Eigengewicht von b dem inneren

Gasdrucke das Gleichgewicht hält. Bei zu heftigem Gasdruck wird das Loch in der

Scheibe e durch die Spitze des Conus b völlig geschlossen, so daſs das Gas nur durch die

Spitze von e zum Brenner strömen kann. Läſst der Druck

nach, so sinkt der Conus b wieder.

Bei den selbstthatig regulirenden Gasbrennern von A. Behl in Quedlinburg (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 4537 vom

19. Juli 1878) ist das Ventil c (Fig. 7 Taf.

6) ein aus schwachem Blech gefertigtes Röhrchen mit aufgelötheter Scheibe, durch

dessen Oeffnungen der innere Raum des Regulators mit seinem Gaszugang und dem

Brenner in Verbindung steht. In der durch Fig. 7

dargestellten Form hat das Ventil c unten einen

verstellbaren Schieber s (Fig. 9), um

den Gaszugang für den Brenner passend einstellen zu können; oder aber das Ventil ist

unten geschlossen und es tritt an die Stelle des verstellbaren Schiebers die

Regulirschraube f (Fig. 8) in

dem Umlaufkanal g, um die Regulirung von auſsen

zugänglich zu machen. Der Ventilsitz d ist ein kurzer,

nach oben etwas abgesetzter Cylinder mit Seitenöffnungen in der Gegend des Absatzes.

Derselbe ist der besseren Bearbeitung und Reinigung halber in seiner Längenrichtung

ganz durchbohrt und durch eine kleine eingedrückte Kappe k nach oben wieder geschlossen. Durch den verstellbaren Schieber s oder durch die Stellschraube f wird der Gaszugang für den anzuwendenden Brenner passend, d.h. so viel

geringer eingestellt, daſs der gröſsere Brennerquerschnitt in dem Raum über der

Scheibe des Ventiles c beim Brennen der Flamme eine so

groſse Druckentlastung erzeugt, daſs das Gewicht des Ventiles c durch den gröſseren Druck unter seiner Scheibe

gehoben wird. Alsdann schwebt das Ventil c und begrenzt

durch seine Höhenstellung den Gasausgang derart, daſs der vorerwähnte Druckunterschied, welcher von

dem Gewicht und den Druckflächen des Ventiles c

abhängig ist, constant erhalten wird. (Vgl. Grabham

1872 206 * 181).

M. Flürscheim in Gaggenau, Baden (*

D. R. P. Kl. 26 Zusatz Nr. 8105 vom 20. Juni 1879) hat seinen Gasregulator (1879 231*515) jetzt dahin verbessert, daſs der Schwimmer a (Fig. 10

Taf. 6) durch den Rohrabschnitt b in der Scheibe c und durch den Stift d in

der mit Löchern versehenen Scheibe e Führung hat. Der

den Gasverbrauch bestimmende Schieber f besteht bei den

Apparaten mit Glaswandung (Fig. 11 und

12 Taf. 6) aus einem einfachen, sich um einen seitlich von der

Mittelöffnung angebrachten Stift drehenden Blättchen; bei den gröſseren Regulatoren

ist der Schieber um den Führungsstift d drehbar und

liegt dicht am Schwimmer an. Je nachdem man ihn dreht, bewirkt er eine mehr oder

weniger groſse Oeffnung oder Schlieſsung der Oeffnungen g (Fig. 13 und

14), durch welche das Gas in den Rohrabschnitt b und von da in den Brenner gelangt.

Bei dem früher beschriebenen Membranregulator von F. J.

Dresch in Chemnitz (1879 231*515) hat sich der

Uebelstand gezeigt, daſs bei geringem Verbrauch durch den Gasdruck auf die

Ventilfläche der Apparat mangelhaft wirkte; durch die in Fig. 15

Taf. 6 dargestellte Construction soll dies nach dem Zusatzpatent (* D. R. P. Kl. 26

Nr. 6819 vom 5. October 1878) vermieden werden. Wenn sich der Gasdruck im

Regulatorgehäuse vergröſsert, so hebt sich die Membran a und mit ihr das Ventil b, wodurch die

Einströmungsöffnung kleiner wird. Mit dem Verringern der Ventilöffnung wird ein

Druckunterschied in den Räumen A und B eintreten, wodurch das Ventil von unten einen

stärkeren Gasdruck erleidet als von oben. Die Membran c

ist mit dem Ventil b fest verbunden und gleichflächig

mit ihm; der auf die Membran c ausgeübte Gasdruck zieht

das Ventil b ebenso stark nach unten, als dasselbe nach

oben gedrückt wird. Es ist auf diese Weise das Ventil b

von dem bei geringer Ventilöffnung auf ihm ruhenden unteren Gasdruck entlastet.

Die Membran soll dadurch haltbar gemacht werden, daſs man sie einfettet, mit echter

Silber- oder Goldbronze überzieht und dann durch Walzen glättet. (Vgl. Sugg 1875 217*106. Tieftrunk 1875 217*326. Elster 1874 214*130. Lacey 1874 214*434. Hirzel 1879 231*513.)

J. W. Eichler und H. Hartig

in Stuttgart (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 5492 vom 6. November 1878) schalten in die

Gasleitung A (Fig. 16

Taf. 6) mittels der Gummischläuche B und Gummischnüre

c das erweiterte Glasgefäſs F ein. Das von der Hauptleitung kommende Leuchtgas tritt nun in den

Gummiballon D, geht durch die mittels einer feinen

Nadel gestochenen Löcher e zwischen Ballon- und

Glaswandung hindurch und

entweicht nach oben. – In wie weit es möglich sein wird, hiermit einen

gleichmäſsigen Gasverbrauch zu erzielen, steht dahin.

Der in Fig. 17 bis

20 Taf. 6 in verschiedenen Formen dargestellte trockne Regulator von C. F. A. Jahn in Zizkov bei Prag (* D. R. P. Kl. 26 Nr.

5601 vom 12. October 1878) besteht aus einem unter 45° geneigten Gehäuse a, dessen oberer Theil doppelwandig ist und einer im

Innern frei sich bewegenden Hohlkugel b. Die obere

Hälfte des äuſseren Theiles des Gehäuses hat einen um 6mm gröſseren inneren Durchmesser als der untere Theil, so daſs zwischen

dem inneren, durchweg gleich weiten Cylinder und dem äuſseren oben erweiterten

Gehäuse ein kreisförmiger Zwischenraum gebildet wird, von welchem der Ausgang e nach dem Brenner f

abzweigt. Gleichzeitig steht dieser Zwischenraum durch den 1mm breiten und 12mm langen Schlitz g mit dem inneren Cylinder

in Verbindung, in welchem sich die Hohlkugel befindet und auf dem Stifte h in dem Falle aufruht, als kein Gas durch den

Regulator strömt. Sobald das Gas durch den Eingang c in

den Regulator bezieh. in den inneren gleich weiten Hohlcylinder eintritt, wird die

Regulirungshohlkugel durch den Gasdruck auf der schiefen Ebene in die Höhe gerollt,

bis sie an dem Schlitze g anlangt und denselben unter

einem Gasdrucke von 20mm so weit deckt, daſs ein

bestimmter stündlicher Gasverbrauch der Flammen erreicht wird, welcher durch die

Weite des Schlitzes g und die Gröſse der Hohlkugel

geregelt wird.

Falls der Gasdruck den Normaldruck von 20mm

übersteigt, wird die Hohlkugel auf der innereninnneren schiefen Fläche höher getrieben und der Schlitz g immer mehr bezieh. in dem Maſse gedeckt, daſs der normale Gasverbrauch

des Brenners nur unbedeutend verändert wird. Bei Abnahme des Druckes rollt die

Hohlkugel auf der schiefen Hohlfläche des inneren Cylinders zurück und öffnet somit

den Schlitz um etwas, so daſs der normale Gasverbrauch wieder erreicht wird.

Der mit Reinigungsapparat verbundene Regulator von G. A. Hampel in Chemnitz (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 6026

vom 15. October 1878) läſst sich mittels eines oder zweier Hähne aus der Gasleitung

g (Fig. 21 und

22 Taf. 6) ausschalten. Das von dem Rohre b

aus in die Reinigungskammer R eintretende Gas wird

durch den Deckel c gezwungen, sich in der von dem

Drahtsiebe d bedeckten Schafwolle zu verbreiten. Es

wird ferner täglich der kleine Behälter f mit

Steinkohlennaphta gefüllt, welche man Abends durch Oeffnen der Hähne e und g in den Raum R flieſsen läſst, damit es denselben bis zur Mündung

des Rohres r anfüllt. Die sich ansammelnden

Flüssigkeiten können durch die Hähne k und i abgelassen werden.

Zum Schutz der Verbindungsöffnung des über der Membran befindlichen Raumes M mit der Atmosphäre steht über derselben, durch eine Lederscheibe

abgedichtet, die guſseiserne Kapsel l zwischen den

beiden Ständern m, durch welche der Bolzen n gesteckt ist, der durch ein Schloſs am Herausziehen

verhindert wird und mittels der Schraube o die Kapsel

festhält. Das Luftloch befindet sich im obern Deckel der Kapsel Z, wo die Schraube aufsitzt, welche ihrer Länge nach

bis zu dem Loch, wo der Schlüssel eingesteckt wird, durchbohrt ist.

Tafeln