| Titel: | Ueber Neuerungen an Luft- und Gasmaschinen. |

| Autor: | A. S. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 92 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Luft- und

Gasmaschinen.

(Patentklasse 46. Fortsetzung des Berichtes Bd.

236 S. 1 und 89.)

Mit Abbildungen.

Slaby, über Neuerungen an Luft- und Gasmaschinen.

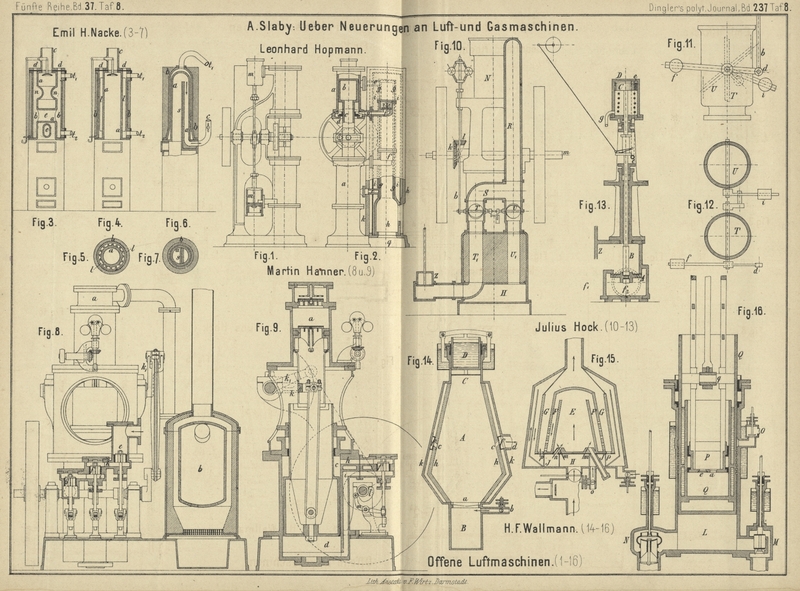

Offene Luftmaschinen (Tafel 8).

Die meisten der in den Patentschriften enthaltenen Neuerungen dieser Kategorie von

Luftmaschinen betreffen weniger das allgemeine Princip und die Art des

Kreisprocesses, welchem die Luft unterworfen wird, als vielmehr constructive

Einzelheiten des Ofens, der Pumpe und des Arbeitscylinders. Nach den vielfachen

schlechten Erfahrungen, welche in den letzten Jahren mit geschlossenen Oefen (bei

den sogen. Feuerluftmaschinen) gemacht worden sind, kann es nicht Wunder nehmen,

daſs die Erfindung zum Theil wieder zu den offenen äuſseren Feuerungen mit

Heiztöpfen oder Röhrensystemen, wie sie schon von Ericsson,

Wilcox und Redtenbacher vorgeschlagen wurden,

zurückkehrt. Das Hauptinteresse concentrirt sich bei diesen Neuerungen auf die

Construction des Ofens und des Erhitzers.

Leonh. Hopmann in Bonn (* D. R. P. Nr. 7517 vom 11.

Februar 1879) verwendet als Erhitzer zwei in einander gesteckte Cylinder (Fig.

1 und 2 Taf. 8),

die zwischen sich einen Hohlraum g zur Aufnahme der

Arbeitsluft frei lassen. Die Luft wird zwischen diesen Cylindern sowohl – von innen,

als von auſsen geheizt, indem die Heizgase vom Rost und Feuerraum h aus innerhalb der Rohre nach oben, sodann auſserhalb

durch den cylindrischen Mantel i ziehen, nach unten

fallen und von da seitlich zum Schornstein abgeführt werden. Zum Schütze gegen die

Ausstrahlung der Wärme nach auſsen ist ein Holzmantel k

angebracht. Vor dem Hohlraum g führt ein Kanal e durch den Vertheilungsschieber m zum Cylinder a; derselbe

ist oben und unten geschlossen und enthält einen luftdicht schlieſsenden Kolben b mit verdickter Kolbenstange c, so daſs der von dem Kolben bestrichene Raum auf der einen Seite gröſser

ist als auf der anderen; der kleinere Raum steht durch ein im Deckel angebrachtes

Saugventil d, welches gleichzeitig die Stopfbüchse

ersetzt, mit der äuſsern Atmosphäre, durch den Kanal o

und das Druckventil f mit dem Heizraum g in Verbindung. Der Cylinder a ist doppelt ausgeführt, die Maschine also doppelt wirkend, ihre

Arbeitsweise ist die folgende.

Beim Hingange des Kolbens wird auf der kleineren Seite durch das Ventil d kalte Luft angesaugt, beim Hergange wird dieselbe

verdichtet und in den Heizraum g gepreſst. Hier

erhitzt, tritt die Luft durch den Schieber m über den

Kolben b und treibt denselben abwärts. Beim Hingange

öffnet der Schieber m der Luft einen Ausweg ins Freie

oder in den Raum q unter dem Roste, wo sie zur

Verbrennung dient.

Fig. 3 bis

7 Taf. 8 stellen drei andere Formen des Erhitzers dar für offene

Luftmaschinen von E. H. Nacke in Dresden (* D. R. P.

Nr. 7185 vom 18. Februar 1879). In Fig. 3 ist

die Heizfläche des Erhitzers vergröſsert durch in das stehende Rohr o eingegossene Querröhren e und Ausbauchungen n, die in verschiedener

Weise angeordnet sein können. Fig. 4 und

5 zeigen die Wärme abgebende Fläche vergröſsert durch an a angegossene Flügel f,

welche in ganz gleicher Weise wirken sollen wie derartige Angüsse an bekannten

Constructionen von Dampfheizöfen (vgl. H. Fischer 1878

228 * 1). In Fig. 6 und

7 endlich sind die Röhren a und b des Erhitzers durch zwei über einander gestülpte oben

geschlossene Hauben ersetzt. Die Heizgase steigen auf einer Seite der Scheidewand

s in die Höhe und gehen auf der anderen Seite

herab, um durch c zu entweichen. Die erhitzte Luft geht

durch das Rohr t1 nach

dem Arbeitscylinder, während t2 (in Fig. 6

weggelassen) die Verbindung mit dem Pumpcylinder vermittelt. Die gewählten Formen

bieten den Vortheil, daſs die wenigen vorhandenen Dichtungen der stärksten Hitze

entzogen sind; allen Theilen ist ferner eine freie Ausdehnung gestattet, zu welchem

Zwecke bei d (Fig. 3 und

4) die Verbindung der beiden Theile a und

b durch elastische Platten hergestellt ist.

Die bisher ausgeführten offenen Luftmaschinen waren einfach wirkend; wollte man

doppelte Wirkung erhalten, so muſste der Arbeitscylinder zweimal ausgeführt werden.

Einen Versuch, die Doppelwirkung mit nur einem

Arbeitscylinder zu erzielen, zeigt die Luftmaschine von Martin Hanner in Grabow bei Stettin (* D. R. P. Nr. 4400 vom 8. Mai 1878).

Durch die Luftpumpe a (Fig. 8 und

9 Taf. 8) wird die Luft in den Heiztopf b

gedrückt und dort erhitzt. Von hier tritt die gespannte heiſse Luft durch das Ventil

e und den Kanal h in

den Raum c über dem Arbeitskolben und drückt diesen

nach unten. Wenn der Kolben seine tiefste Stellung erreicht hat, wird das Ventil e geschlossen und das Ventil f geöffnet. Die im Raum c des

Arbeitscylinders befindliche expandirte Luft, deren Spannung jedoch noch gröſser

sein muſs als die atmosphärische, tritt nun durch das Ventil f in den Kanal i und in den Raum d unter dem Arbeitskolben und drückt hier, da die

Kolbenfläche dieses Raumes gröſser ist als die des Raumes c, den Kolben durch weitere Expansion nach oben. Hat der Kolben seine

höchste Stellung erreicht, so tritt die Luft aus d

durch das Ventil g ins Freie oder unter den Rost des

Heiztopfes.

Die Differenz der Kolbenflächen in c und d läſst sich so bemessen, daſs beim Aufgang des Kolbens

fast dieselbe Arbeit entwickelt wird wie beim Niedergang. Die auf- und niedergehende

Bewegung wird durch die Hebel k und k1 auf die Kurbel

übertragen. Die Steuerung der Ventile e, f und g geschieht durch die auf der Kurbelwelle befindlichen

Daumen l und Hebel m. Der

Kolben der Luftpumpe a ist ähnlich wie bei dem

Hock'schen Motor direct mit dem Arbeitskolben verbunden.

Von offenen Luftmaschinen mit geschlossener Feuerung (Feuerluftmaschinen 1879 232 * 200) finden sich in den veröffentlichten Patentschriften mehrere

Constructionen. Zunächst die bereits besprochenen Maschinen von Felix Brown (1879 231 * 486.

* D. R. P. Nr. 3928 vom 1. Mai 1878) und Julius Hock

(1877 225 * 227. 1878 227 104.

* D. R. P. Nr. 2047 vom 4. December 1877). Von diesen hat sich die erstere in

England und Deutschland in wenig Jahren einen ansehnlichen Wirkungskreis

erobert.

Hr. Civilingenieur Veitmeyer verwendet die Brown'sche Maschine

mit besonders gutem Erfolge beim Betriebe der Nebelhörner und Sirenen auf den

Küstenstationen. An folgenden Orten haben dieselben bis jetzt Aufstellung gefunden:

Rixhoeft, Arcona, Marienleuchte (Fehmarn), Eider-Feuerschiff, Wangeroog, Borkumer

Riff. Die Feuerluftmaschinen verdichten hierbei Luft und blasen sie durch Sirenen.

Sie geben das hohe h und zwar in Pausen von 1 Minute

Töne von 5 Secunden Dauer. Früher wurden die Sirenen allgemein mit Dampf betrieben

(in Bülk noch heut); doch hat die Erfahrung jetzt zu Gunsten der Feuerluftmaschinen

entschieden. Der Hauptvortheil, den sie dem Dampfbetriebe gegenüber bieten, beruht

auf der Schnelligkeit des Anheizens; in 20 Minuten sind die Maschinen zum Betriebe

fertig, während das Anheizen der Dampfkessel ¾ Stunden und darüber verlangte. Dazu

kommt, daſs die Stationen nur selten von sachkundigen Ingenieuren besichtigt werden

und die Bedienungsmannschaften der Feuerschiffe alles andere eher als gute

Kesselwärter sind. Die Dimensionen der aufgestellten Brown'schen Maschinen sind die folgenden. Arbeitscylinder: Durchmesser =

812mm, Hub = 508mm. Pumpcylinder: Durchmesser = 267mm,

Hub = 609mm. Die Maschinen machen durchschnittlich

60 Umdrehungen in der Minute und verdichten die Blaseluft auf 2,6 bis 3k,0 Ueberdruck.

Jul. Hock in Wien hat seine

Luftmaschine mit einigen Verbesserungen versehen (* D. R. P. Nr. 8365 vom 29. Mai

1879), welche sich auf die Regulirung und auf die Construction der Ventile beziehen.

Fig. 11 bis 13 Taf. 8

veranschaulichen die von ihm angewendete Art der Regulirung. Das Wesen derselben besteht darin, daſs

ein Schwungkugelregulator benutzt wird zur Theilung der von der Pumpe kommenden

verdichteten Luft in zwei verschiedene Ströme derart, daſs je nach dem

augenblicklichen Kraftbedarf sämmtliche verdichtete Luft, nur ein Theil derselben

oder gar keine nach dem Feuerraume gelangt und hier erhitzt wird, während der übrige

Theil in kaltem Zustande nach dem Arbeitscylinder geführt wird.

Ein gewöhnlicher Schwungkugelregulator, durch die beiden Kegelräder k und l von der

Schwungradwelle m angetrieben, wirkt mittels einer

Hebel Verbindung b auf zwei Drosselklappen T und U, deren Verbindung

mit einander und deren Stellung gegen einander in Fig. 11 und

12 in vergröſsertem Maſsstab dargestellt ist. Beide Klappen sind theils

von einander abhängig, theils unabhängig. In der in Fig. 11 und

12 gezeichneten Stellung ist die Drosselklappe U ganz geschlossen, die Drosselklappe T

dagegen steht ganz offen. Senkt sich nun die durch den Regulator regierte Stange b, so bleibt U

geschlossen, während T allmählich ebenfalls abschliefst

(höchster Stand des Regulators). Hebt sich dagegen die Stange b aus der gezeichneten Lage, so wird die Drosselklappe

U durch die andere Drosselklappe T allmählich geöffnet und ist ganz offen, wenn die den

Durchgang mehr und mehr verengende Drosselklappe T

diesen ganz abschliefst (niedrigster Stand des Regulators). Bei der geringsten

Umdrehungszahl ist T ganz geschlossen, U ganz geöffnet. In Folge dessen wird die gesammte von

der Luftpumpe N gelieferte Luftmenge, welche vom

Druckventil der Pumpe in das Windrohr R strömt, ihren

Weg durch die Drosselklappe U und durch den in der

Chamottemauerung ausgesparten Kanal U1 nach dem Vorwärmer H

nehmen. Aus diesem gelangt die Luft auf bekannte Weise bei der Feuerthür in den Ofen

und von diesem durch den Ventilkasten Z in den

Arbeitscylinder. Arbeitet die Maschine schneller und beginnt der Regulator zu

steigen, so wird nach Maſsgabe des Steigens der Regulatorhülse die Drosselklappe T direct mehr und mehr geöffnet, die Drosselklappe U aber durch ihr Gewicht i

entsprechend geschlossen. Es gelangt also nun nicht mehr sämmtliche Luft, sondern

nur ein Theil derselben, durch die Drosselklappe U nach

dem Ofen, während der übrige Theil durch das Zweigrohr S und die Drosselklappe T mit Umgehung des

Ofens nach den Ventilkasten Z und aus diesem durch das

Einlaſsventil nach dem Arbeitscylinder gelangt Dieser direct abgeführte kalte

Luftstrom erfüllt gleichzeitig den Zweck, das in der Verbindung zwischen Ofen und

Arbeitscylinder befindliche Zulaſsventil, sowie alle mit demselben in Berührung

kommenden Theile des Ventilkastens zu kühlen.

Bei plötzlicher Entlastung der stark geheizten und bis zur Grenze ihrer

Leistungsfähigkeit angestrengten Maschine erweist sich die oben beschriebene

Regulirungsmethode, welche nur für die gewöhnlichen Gangverhältnisse dienen soll,

noch nicht energisch genug. Nachdem der sich immer mehr hebende Regulator die

Drosselklappe T ganz geöffnet, die Drosselklappe U ganz geschlossen hat (Stellung in Fig. 11),

demnach gar keine Luft mehr nach dem Ofen gelangt, beginnt bei noch weiterer Hebung

des Regulators die Drosselklappe T wieder mehr und mehr

sich zu schlieſsen, um beim höchsten Ausschlage des Regulators den Durchgang ganz

abzusperren. Die Maschine bremst sich daher durch geringere oder gröſsere Anstauung

der Luft in dem Windrohr R von selbst, wobei jedoch der

in der verdichteten Luft aufgespeicherte Arbeitsüberschuſs in rationeller Weise bei

der darauf folgenden Mehrbelastung der Maschine wieder verwendet wird.

Fig.

13 zeigt die Construction des Einlaſsventiles für die erhitzte Luft,

welches behufs leichterer Beweglichkeit entlastet ist. A ist das Ventil, welches zwischen dem Ofen und dem Arbeitscylinder in dem

Ventilkasten Z eingeschaltet ist; die Ventilstange B verbindet dasselbe fest mit einem im Cylinder D luftdicht eingeschlossenen Kolben C. Eine unter dem Kolben C

befindliche, gegen den Cylinderdeckel sich stützende Schraubenfeder drückt den

Kolben stets nach oben. Bei f1

verbindet ein Rohrstutzen den Ventilkasten Z mit

dem Arbeitscylinder; ein anderer unter dem Einlaſsventil mündender Rohrstutzen f2 verbindet den

Ventilkasten mit dem Ofen, g ist ein dünnes Rohr,

welches den unteren Theil des Cylinders D mit dem

Stutzen f1, und e ist ein anderes gleiches Rohr, das den oberen Theil

des Cylinders D mit dem Windrohr R verbindet. Ist das Einlaſsventil A geschlossen, so wird dasselbe mit der im Ofen

herrschenden Luftspannung auf seinen Sitz gedrückt. Diesem Druck nach aufwärts wirkt

der Druck auf den Kolben C entgegen, welcher über

demselben in dem Cylinder D herrscht. Da aber dieser

Kolben einen gleichen oder etwas kleineren Querschnitt als das Einlaſsventil besitzt

und da über dem Kolben C, in Folge des

Verbindungsrohres e, dieselbe Spannung wie in dem

Windrohre E, also auch wie in dem Ofen herrscht, so

entlastet der Kolben C das Einlaſsventil A fast vollständig.

H. F. Wallmann in Hannover (* D. R.

P. Nr. 9336 vom 30. August 1879) hat sich eine offene LuftmaschineWallmann nennt seine Luftmaschine, entgegen dem

allgemeinen Sprachgebrauch, eine „geschlossene“; der letztere

Ausdruck bezieht sich nur auf die Feuerung, da die Maschine selbst eine

offene ist. Um ähnliche Verwechselungen zu vermeiden, habe ich schon früher

für die vorliegende Maschinengattung den Namen „Feuerluftmaschine“

vorgeschlagen. mit einer eigentümlich construirten geschlossenen

Feuerung patentiren lassen. In einem Füllofen wird hierbei das Brennmaterial

zunächst vergast, um dann in einem zweiten Behälter unter Luftzuführung verbrannt zu

werden. Fig. 14

Taf. 8 stellt den Gaserzeuger dar, dessen innerer Raum A mit Brennstoff angefüllt ist; letzterer ruht auf dem Roste a, die Asche fällt in den Raum B. Durch

die mit einer Drosselklappe versehene Röhre b wird die

nöthige Luft zugeführt. Der Brennstoff ist rings gegen Abkühlung möglichst

geschützt, indem der Raum zwischen dem aus feuerfestem Thon hergestellten Mantel h und dem äuſseren eisernen Mantel k mit schlechten Wärmeleitern angefüllt ist. Die

entwickelten Gase gelangen durch kleine Oeffnungen c in

den ringförmigen Raum f und werden von hier durch das

Rohr d abgeführt. Der Gaserzeuger kann oben behufs

Einführung von Brennstoffen und zur Reinigung geöffnet werden. Zu diesem Zweck ist

die kreisrunde Oeffnung C mit einem cylindrischen

Ansatz versehen, in welchen ein oben offener, unten geschlossener Cylinder D genau paſst. Dieser Cylinder D wird durch einen Bügel in seiner Lage festgehalten und durch eine

gewöhnliche Stopfbüchse abgedichtet. Damit die heiſsen Gase das Dichtungsmittel

nicht angreifen, werden der Cylinder D von innen und

der cylindrische Ansatz C von auſsen durch Wasser

gekühlt. Die Oeffnung C ist so groſs, daſs der Rost a durch dieselbe herausgenommen und die Asche aus dem

Räume B entfernt werden kann.

Figur

15 stellt die Vorrichtung dar, in welcher das entwickelte Gas verbrannt

wird und die Verbrennungsgase mit atmosphärischer Luft vermischt werden. Das Gas

wird in den Raum H geführt, welcher oben durch eine

Eisenplatte und eine auf letzterer ruhende Thonplatte geschlossen ist. Beide Platten

sind mit länglichen schlitzartigen Löchern m versehen,

durch welche das Gas aus dem Räume H in den Raum E gelangt; hier soll das Gas verbrennen, und die dazu

nöthige Luft wird durch die Röhre o in den Raum J und von da durch ähnliche schlitzartige Oeffnungen

n durch die Thonplatte nach E geführt. Der Raum E ist durch einen aus

feuerfestem Thon hergestellten Kegelmantel vom Räume F

und dieser durch einen ebensolchen concentrischen, aber oben geschlossenen

Kegelmantel vom Räume G getrennt, der zweite

Kegelmantel aber ist in seinem unteren Theile so durchlöchert, daſs die aus E kommenden und durch F

ziehenden Verbrennungsgase nach G gelangen können. In

dem Räume G wird durch schlitzartige Oeffnungen p von unten kalte Luft zugeführt und mit den

Verbrennungsgasen gemischt. Von hier aus werden die Gase einer aus Arbeitscylinder

und Luftpumpe bestehenden offenen Luftmaschine zugeführt.

Die Luftmaschine (Fig. 16

Taf. 10) zeigt eine eigentümliche Anordnung der Pumpe. Der Pumpenkolben P, mit Saugventil e und

Druckventil a versehen, ist fest am Gestell der

Maschine; der Pumpen cylinder Q dagegen bildet ein

zusammenhängendes Stück mit dem Arbeitskolben, der sich in dem Arbeitscylinder L bewegt und bei q an der

Pleuelstange hängt. Durch das Doppelsitzventil M wird

die erhitzte Luft in den Arbeitscylinder geführt, durch N die verbrauchte Luft ausgestoſsen. Zwischen dem Arbeitscylinder und dem

Arbeitskolben befindet

sich ein Zwischenraum, welcher zwar so klein als möglich, aber doch so groſs sein

soll, daſs eine Reibung an ungeschmierten Stellen vermieden wird. Damit die heiſse

Luft aus dem Cylinder L nicht entweichen kann, ist im

oberen Theile desselben eine Stopfbüchsendichtung vorgesehen, deren

Dichtungsmaterial auf besondere Art gegen die Einwirkung der heiſsen Gase geschützt

ist. Einen Augenblick vor der Oeffnung des Ventiles M

wird ein Ventil O geöffnet, durch welches kalte Luft,

die sich unter demselben Druck wie die heiſsen Gase befindet, in den Raum zwischen

Kolben und Cylinder strömt. Ist dieser Zwischenraum mit kalter Luft gefüllt, so wird

das Ventil O wieder geschlossen, in der Regel viel

früher als M. Um zu verhüten, daſs sich diese kalte

Luft mit der heiſsen mischt und letztere die erstere aus dem Zwischenraum verdrängt,

ist der Arbeitskolben unterhalb seiner niedrigsten Stelle, die noch in die

Stopfbüchse beim höchsten Hube eintritt, mit einer Labyrinthdichtung versehen. Der

obere Theil des Cylinders und des Kolbens wird durch Wasser gekühlt. Ueber die

Anordnung der Pumpe ist wenig hinzuzufügen. Durch e

strömt Luft in den Pumpencylinder, wenn letzterer sich nach unten bewegt, während

durch das zweite Ventil a beim Aufgang des

Pumpencylinders die verdichtete Luft in eine (in der Zeichnung fortgelassene) Röhre

gepreſst wird, welche zum Ofen führt.

Die Stopfbüchsen der Ventilstangen bei M und N sind dadurch vor Hitze geschützt, daſs zwischen

Ventilkasten und Stopfbüchse eine an die Ventilstange eng anschlieſsende Röhre

eingeschaltet ist, wodurch man im Stande ist, die sich im Zwischenraum befindenden

heiſsen Gase durch Wasser genügend abzukühlen.

A. S.

Tafeln