| Titel: | Darstellung von Schwefelwasserstoff. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 143 |

| Download: | XML |

Darstellung von Schwefelwasserstoff.

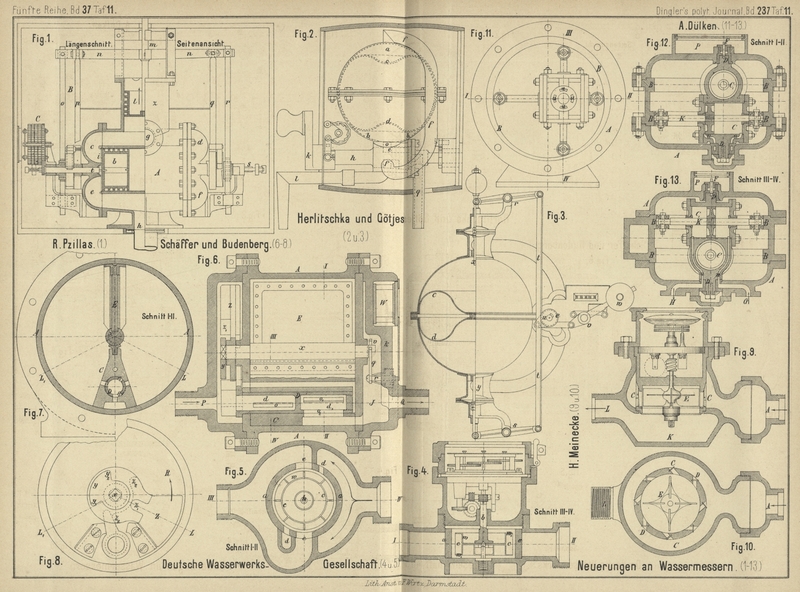

Mit Abbildungen auf Tafel 12.

W. E. Hartmann's Darstellung von Schwefelwasserstoff.

Für metallurgische und chemische Zwecke, bei denen die Verunreinigung des

Schwefelwasserstoffgases mit Stickstoff, Kohlensäure und dergleichen Gasen nicht

schadet, kann es nach W. E. A. Hartmann in

Swansea, England(* D. R. P. Kl. 12 Nr. 9275 vom 7.

October 1879) durch Reduction der Schwefligsäure hergestellt werden, welche

ihrerseits wieder aus Kiesen u. dgl. gewonnen wird.

Der aus feuerfesten Steinen a (Fig. 11 und

12 Taf. 12) hergestellte und mit einem Blechmantel b eingeschlossene Schachtofen A wird durch die Oeffnung c etwa bis x mit Kokes gefüllt, indem der auf Rädern stehende

Trichter l mit den Kokes über die Oeffnung c gebracht und durch Ziehen des Schiebers m entleert wird. Die gebildete Asche wird durch die

Oeffnung d entfernt. Die Schwefligsäure wird von dem

Dampfstrahlgebläse e durch den Kanal f und das eiserne Ventilgehäuse g angesaugt und in das den Schacht umgebende Rohr h getrieben, welches sie durch Düsen i in die

glühenden Kokes eintreten läſst. Die Oeffnungen n

dienen zum Reinigen der Röhren und Düsen, während die Schaulöcher v mit Glimmerplatten geschlossen sind. Etwa in der halben Höhe des Schachtes

ist ein zweites ringförmiges Rohr o mit Düsen p angebracht, welches mittels des Ventiles r durch das Rohr q mit

einer Gebläsevorrichtung verbunden werden kann.

Soll der Apparat in Gang gesetzt werden, so füllt man den Schacht mit Kokes,

entzündet dieselben am Boden, hebt den Deckel S ab und

verschliefst mit einem Deckel t den

Schwefligsäure-Kanal, so daſs nun das Gebläse durch die Düsen i Luft einführt. Hat das dadurch angefachte Feuer die

Düsen p erreicht, so wird auch hier Luft eingeblasen,

bis die Flamme aus der Oeffnung c herausschlägt. Nun

werden die Gebläse abgestellt, die Oeffnungen bei r und

c geschlossen, der Deckel t entfernt, der Verschluſs S hergestellt und

mittels des Dampfgebläses Schwefligsäure durch die glühenden Kokes gepreſst. Das

dadurch gebildete Schwefelwasserstoffgas entweicht durch das Rohr k.

Ist nach einiger Zeit die Temperatur so weit gesunken, daſs die Schwefligsäure nicht

mehr völlig zu Schwefelwasserstoff reducirt wird, so wird der Deckel t wieder eingesetzt und Luft eingeblasen, bis die

erforderliche Hitze erreicht ist, worauf wieder Schwefligsäure eingeblasen wird.

Nach einem zweiten Verfahren mischt man das Schwefligsäuregas mit einem flüssigen

oder gasförmigen Kohlenwasserstoff – wie z.B. Dampf oder Staub von Erdöl, oder mit

gewöhnlichem Leuchtgas mit oder ohne Zumischung von Wasserdampf – und erhitzt dieses

Gemisch zum Glühen entweder dadurch, daſs man es durch eine Retorte leitet, die mit

Stücken von Ziegelsteinen, Bimsstein, Kokes oder ähnlichem feuerfesten Material

gefüllt und von auſsen durch eine Feuerung erhitzt ist, oder dadurch, daſs man es

durch ein System rothglühender Röhren leitet, oder sonst auf passende Weise

erhitzt.

Tafeln