| Titel: | Ueber Neuerungen an Hubzählern. |

| Autor: | F. H–s. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 177 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Hubzählern.

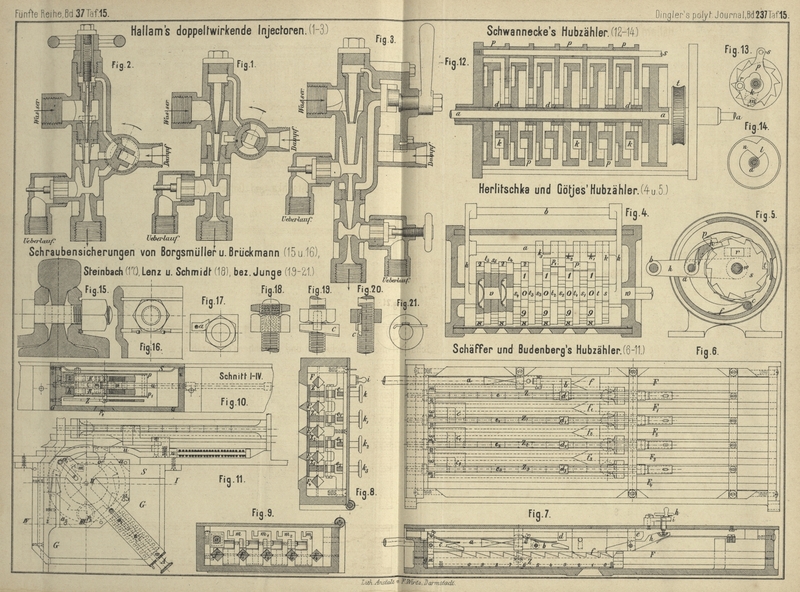

Mit Abbildungen auf Tafel 15.

Ueber Neuerungen an Hubzählern.

Obwohl in dem bekannten vortrefflichen Tourenzähler von Deschiens in Paris (1875 216 * 289) ein Apparat

geschaffen wurde, welcher in seiner Wirksamkeit durchaus verläſslich ist, indem die

einzelnen Theile desselben in völlig geschlossener Verbindung mit einander stehen,

also durch keinen Zufall in ihren Bewegungen gestört werden können, greifen die

Constructeure solcher Instrumente doch immer wieder auf Schaltklinkenmechanismen

zurück, welche bekanntlich an Zuverlässigkeit den Vergleich mit in beständigem

Eingriff unter einander stehenden Räderwerken nicht aushalten können, weil sich bei

Anwendung solcher Mechanismen das Zurückführen der einzelnen Zählscheiben in die

Nullstellung auf die einfachste Art bewerkstelligen läſst.

Die compendiöseste unter den neueren Zählvorrichtungen mit Schaltklinken ist die von

L.

Herlitschka und der Firma Goetjes und Schulze

in Bautzen (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 509 vom 4. Juli 1877 und

Zusatz Nr. 2037 vom 6. November 1877), welche, wie ein Blick auf Fig. 4 und

5 Taf. 15 sofort erkennen läſst, in ihrer Anordnung an die schon erwähnte

von Deschiens erinnert. Wie bei dieser sind die Zahlen

auf dem Umfang kurzer Cylinderstücke angebracht, welche neben einander lose auf

einer in dem rohrförmigen Gehäuse excentrisch gelagerten Welle w sitzen. Mit jeder dieser Zifferscheiben ist ein

10zähniges Schaltrad s bis s5 und eine Scheibe t bis t5, welche nur einen einzigen Zahnausschnitt hat,

fest verbunden. Auſserdem schwingt um die Welle w noch

ein Hebel, dessen parallel und gleichgerichtete Arme h

durch Schlitze der Gehäusewand treten und auſserhalb des Gehäuses durch eine

Querstange b, innerhalb desselben aber durch eine

Spindel a mit einander verbunden sind. Diese letztere

trägt eine einfache in das Schaltrad s greifende

Schaltklinke k und neben dieser noch die Doppelklinken

k1 bis k5 (in Fig. 4 nur

bis k3 eingezeichnet),

deren jede zwei Schenkel hat, wovon der eine auf einer der Scheiben t, der andere aber über dem zur benachbarten nächst

höheren Zahlenscheibe gehörigen Schaltrade s liegt. Da

nun die Scheiben t einen etwas gröſseren Durchmesser

als die Schalträder s haben, so können die Schaltklinken mit letzteren erst

dann in Eingriff kommen, wenn sie nach entsprechender Drehung der ersteren in den

Ausschnitt einfallen können, mit dem jede versehen ist.

Denkt man sich demnach zunächst alle Scheiben auf Null eingestellt und den

Schalthebel h in Schwingung versetzt, so wird bei

jedesmaligem Heben desselben durch die Klinke k das

Schaltrad s um einen Zahn geschaltet und die erste

Zahlenscheibe um eine Einheit verstellt, gleichzeitig aber auch die Scheibe t mitgenommen, so zwar, daſs nach dem Erscheinen der

Ziffer 9 deren Ausschnitt unter die Klinke k1

kommt, welche somit in diesen und folglich auch in das Schaltrad s1 einfallen kann. Bei

der nächsten Schalthebelschwingung wird demnach die Einerscheibe auf Null gestellt,

aber auch die Zehnerscheibe mit dem Schaltrad s1 um eine Ziffer mitgenommen, in welcher Stellung

die Zehnerscheibe vorläufig verbleibt, da schon der nächste Hub des Schalthebels das

Ausheben der Schaltklinke k1 aus dem Schaltrade s1 durch die Scheibe t

zur Folge hat. Erst nach einer vollen Umdrehung der Einerscheibe wird die

Zehnerscheibe abermals um eine Ziffer geschaltet u.s.f. Ist endlich auch die

Zehnerscheibe bis zur Ziffer 9 geschaltet worden, so fällt die Schaltklinke k2 in den Ausschnitt

der Scheibe t1 und in

das zur nächsten (der 100er-) Zahlscheibe gehörige Schaltrad s2, und es würde dieses demnach schon bei

der nächsten, nämlich 91., Schaltung mitgenommen werden. Um dies nun zu verhindern,

ist an der Klinke k2

ein Plättchen p angebracht, mit welchem sie auf dem

einen Schenkel der Klinke k1 aufruht. Da nun letztere beim nächsten Hube aus dem zugehörigen

Schaltrade ausgehoben wird, so muſs dieser Bewegung auch die Klinke k2 folgen. Erst nach

der 99. Schaltung können beide Klinken wieder in die zugehörigen Schalträder

einfallen, so daſs die nächste Schwingung des Schalthebels wirklich das Erscheinen

der Zahl 100 zur Folge haben wird. Selbstverständlich sind auch die weiteren

Schaltklinken k2 bis

k5 mit solchen

Mitnehmerplättchen p1

bis p4 versehen. Damit

das Einfallen der Klinken sicher erfolgt, sind sie durch kleine Federn (vgl. Fig.

5) belastet.

Jedes zufällige Verdrehen der Zifferscheiben wird durch Federn f gehindert, welche, auf einen Stift c geschoben, sich einerseits an die Gehäusewand

anlegen, andererseits aber in segmentförmige Vertiefungen einschnappen, die am

Umfang der Zählscheiben zwischen den Ziffern angebracht sind. Zum Zweck der

Nullstellung enthält jedes Schaltrad mit der Scheibe t

in einer parallel zur Welle w angebrachten Oeffnung

einen Riegel r, welchen eine Feder, die in einer

Höhlung der zugehörigen Zählscheibe liegt, gegen die Endfläche der vorhergehenden

Zählscheibe drückt. Diese ist an einer Stelle mit einem Einschnitt versehen, in

welchen der vorn etwas zugeschrägte Riegel einschnappen kann. Die freie Bewegung der

Scheiben wird hierdurch beim Hubzählen nicht gehindert, da jede Scheibe den etwa

eingeschnappten Riegel

wieder aus dem Ausschnitt schiebt. Dreht man dagegen mittels eines auf ihr

vierkantiges Ende aufgesetzten Schlüssels die Welle w

und die mit ihr fest verbundene letzte, die Hundertausende angebende Zählscheibe in

entsprechender Richtung, so werden die übrigen lose auf der Welle sitzenden

Zählscheiben durch die der Reihe nach einschnappenden Riegel mitgenommen, so daſs

schlieſslich alle Scheiben auf Null eingestellt sind.

Das bei dem beschriebenen Hubzähler zuerst angewendete Princip: den Eingriff der

Klinke einer Schaltvorrichtung von einer bestimmten Stellung einer gleichen

benachbarten Vorrichtung abhängig zu machen, liegt auch einem neuen Hubzähler von

Schäffer und Budenberg in Buckau-Magdeburg (* D. R.

P. Kl. 42 Nr. 4230 vom 2. Juli 1878) zu Grunde, dessen Einrichtung die Fig.

6 bis 9 Taf. 15

zeigen. Als Eigentümlichkeit ist hier die Anwendung von Zahnstangen Z bis Z3 hervorzuheben, auf deren glattem Rücken die

laufenden Zahlen von 0 bis 9 und wieder 0 angebracht sind, von denen jede einem der

elf Zähne der Stange entspricht. Diese Zahnstangen sind unter einander parallel in

einem Gehäuse angeordnet, zwischen Prismen F bis F4 geführt und durch

Sperrklinken h in ihrer jeweiligen Lage erhalten,

welche sich durch Niederdrücken der Knöpfe k bis k3 ausheben lassen. Die

erste Zahnstange Z, deren Ziffern die Einheiten

angeben, wird durch Hin- und Herschieben einer Stange a

zwischen entsprechenden Hubbegrenzungen bethätigt, deren Ende eine durch eine Feder

belastete Schaltklinke b trägt; letztere gleitet

anfangs auf der Oberkante des Führungsprismas F über

der Zahnstange Z hinweg, bis sie vor deren zweiten Zahn

angelangt ist, wo ein bis zur Mitte des Prismas geführter Ausschnitt f ihr das Einfallen in die Zahnstange gestattet, welche

schlieſslich noch um einen Zahn verschoben wird. Bei der fortschreitenden Schaltung

der ersten Zahnstange durch wiederholtes Hin- und Herschieben der Stange a gleitet die an ihrem unteren Ende angebrachte

Schaltklinke c auf dem Prisma F1 und über der Zahnstange Z1, bis sie nach

9maliger Schaltung der Stange Z in den Einschnitt f1 des Prismas F1 und damit auch in

eine Zahnlücke der Stange Z1 eintreten und letztere mitnehmen kann. Mittlerweile gelangt aber das

untere Führungsstück m der Stange Z an den Anschlag d der

über ihr angeordneten Auslösestange e, weshalb letztere

so weit mitgenommen wird, daſs sie schlieſslich gegen die Sperrklinke h stöſst, welche in Folge dessen die Zahnstange Z ausläſst, damit dieselbe in ihre ursprüngliche Lage

zurückfallen kann. Auch die Auslösestange e sinkt

wieder, die Sperrklinke h fällt dann in den ersten

Zahnausschnitt von Z ein und das Heben der die

Einheiten angebenden Zahnstange beginnt von Neuem. Die allmählich mitgenommene

10er-Zahnstange wirkt dann mit ihrer Klinke c1 auf die 100er-Stange, bis auch sie nach völligem

Durchlaufen ihrer Bahn durch Ausheben ihrer Sperrklinke in ihre ursprüngliche Lage

zurückfallen kann u.s.f.

Um den Stoſs der frei fallenden Zahnstange n gegen die

Gehäusewand zu mildern, ist diese mit einer Gummiplatte g (Fig. 7)

besetzt. Will man die Zahnstangen in die Nullstellung bringen, so braucht man nur

ihre Sperrklinken mittels der Knöpfe k bis k3 auszuheben. Soll das

Zählwerk vorübergehend abgestellt werden, so drückt man den Knopf k nieder und schiebt die Kurbel i über denselben, um ihn in dieser Lage zu erhalten.

So sinnreich und verhältniſsmäſsig einfach dieses Zählwerk auch ist, so wird es doch

dem zuerst beschriebenen den Vorrang kaum streitig machen können; denn einestheils

kann sein richtiger Gang durch weit mehr Zufälligkeiten beeinträchtigt werden,

anderntheils ist es zur Beobachtung groſser minutlicher Hubzahlen vollständig

ungeeignet, da hierbei der Fall eintreten könnte, daſs die Schaltklinke b an der Stange a die

Zahnstange z schon wieder faſst, bevor dieselbe in ihre

Nullstellung zurückfallen könnte.

Die Erfinder geben in wahrscheinlicher Würdigung dieses Umstandes (derselbe ist in

der Patentschrift verschwiegen) eine besondere „Vorrichtung zum Schnellzählen“ (Fig. 10 und

11 Taf. 15) an, welche bei groſsen Tourenzahlen mit dem schon

beschriebenen Apparat in Verbindung zu bringen ist und gewissermaſsen ein Vorgelege

desselben bildet.

Diese Vorrichtung besteht aus zwei 10zähnigen Schalträdern R,

R1 auf gemeinschaftlicher Achse, wovon das

eine durch eine Zugklinke z bethätigt wird, während

eine hinter dieser liegende Sperrklinke h zur Sicherung

der Stellung beider in das andere Rad greift. Auf der Achse ist noch ein mit den

Zahlen von 0 bis 9 versehenes Zifferblatt Z befestigt,

welches wie die beiden Räder in einem Viertelsector mit Blei ausgegossen ist. Nach

jedesmaliger Schaltung mit der Zugklinke z erscheint in

der Gehäuseöffnung p2

eine höhere Ziffer; am Schluſs jeder Umdrehung der Schalträder stöſst eine zwischen

beiden befestigte Knagge m gegen den Schieber u, welcher nun die Rolle der Stange a im groſsen Hubzähler (Fig. 6)

übernimmt; demzufolge gibt dieser in seiner niedrigsten Stelle jetzt Zehner an,

während die Einheiten, wie schon erwähnt, bei p2 (Fig. 11)

abgelesen werden müssen. Sobald die Knagge m den

Anschlag o wieder verläſst, drückt eine Spiralfeder den

Schieber u in seine ursprüngliche Lage zurück.

Um auch bei dieser Vorrichtung die Nullstellung herbeiführen zu können, sind die

Schilder p, p1

, in welchen die Schalträderachse lagert, im Gehäuse

G verschiebbar angebracht. Von den vier

Distanzbolzen a bis a3, welche diese Schilder mit einander verbinden,

ruhen a, und a3 in den Schlitzen s,

s1 eines am Gehäuse befestigten Steges S. Durch Ziehen an der bei a3 angehängten Stange A werden die Schilder somit schräg abwärts gezogen und die

Schalträder auſser Eingriff mit den Klinken gebracht, worauf sie vermöge der

angebrachten Bleisectoren in die Nullstellung zurückfallen. Beim Loslassen der

Stange A stellt eine über diese geschobene Spiralfeder

den Eingriff der Schalträder mit den Klinken wieder her. Soll dies gehindert werden,

der Apparat also abgestellt bleiben, so braucht man nur den Schieber w in die Rille e der

Auslösestange A zu drücken.

Höchst originell und durchaus zuverlässig ist der Hubzähler von C. Schwannecke in Berlin (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 820 vom

2. Juli 1877), dessen Einrichtung durch die Fig. 12 bis

14 Taf. 15 erläutert wird. Die cylindrischen Zählscheiben sitzen bei

demselben auf einer gemeinschaftlichen über die Antriebsachse a geschobenen hohlen Welle und zwar so, daſs zwischen

ihnen je ein durch einen kleinen Distanzring d

erhaltener Spielraum bleibt, in welchem ein Pendelstück p schwingen kann; diese Pendelstücke hängen an einer in den

Gehäuseschildern befestigten Spindel s. Jede

Zählscheibe ist an der einen Stirnfläche mit einer Nuth (Fig. 14),

an der anderen mit einer inneren Schaltradverzahnung (Fig. 13)

versehen, innerhalb welcher ein vertiefter Raum frei bleibt, in den eine Knagge k des benachbarten Pendelstückes p reicht. Der untere Ausschnitt dieser Knagge bildet

mit einem der Zahnausschnitte in der Zählscheibe eine Tasche, in welcher sich eine

kleine Kugel m mit etwas Spielraum bewegen kann.

Auſserdem trägt jedes Pendelstück noch eine kleine Rolle r, welche in die Nuth der vorhergehenden Zählscheibe paſst. Wird nun die

erste Zählscheibe durch den Schneckentrieb t gedreht,

so läuft die Rolle r des ersten Pendelstückes in dem

concentrischen Theil der Nuth (Fig. 14),

bis sie an den Punkt n derselben gelangt. Das bis jetzt

in Ruhe gebliebene Pendelstück wird beim weiteren Verlauf der Drehung nun zunächst

eine Schwingung gegen die Achse, hin machen und hierbei mit seiner Knagge k die Kugel in den nächsten Zahnausschnitt schieben,

worauf es am Ende der Umdrehung der Zählscheibe durch das ansteigende Stück l der Nuth wieder in seine ursprüngliche Lage gedrängt

wird. Diese letztere Bewegung wird aber durch die Kugel m als Mitnehmer auf die nächste Zählscheibe übertragen, welche eine

Zehnteldrehung macht. Auf gleiche Weise wird nach genügender Wiederholung dieses

Spieles von der zweiten Zählscheibe die dritte mitgenommen u.s.f. Die abgesetzte

Bewegung oder, wie man zu sagen pflegt, das Springen der Zahlen beginnt erst von der

zweiten Scheibe ab, während die erste durch den Schneckentrieb eine ununterbrochene

Drehung erhält.

Schwannecke verzichtet sogar darauf, jeden einzelnen Hub

(bezieh. Umdrehung) zu zählen und begnügt sich damit, nur Unterschiede von 10 zu 10

Umdrehungen anzugeben, weshalb er dem Schneckentrieb ein 100zähniges Rad gibt.

Selbstverständlich läſst sich diese Antriebsweise nach Bedürfniſs ändern. Daſs der

Apparat ein Zurückstellen der Zählscheiben auf Null nicht zuläſst, braucht wohl kaum

besonders hervorgehoben zu werden.

F. H–s.

Tafeln