| Titel: | Neuerungen an Gaslöthkolben. |

| Autor: | F. H–s. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 188 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Gaslöthkolben.

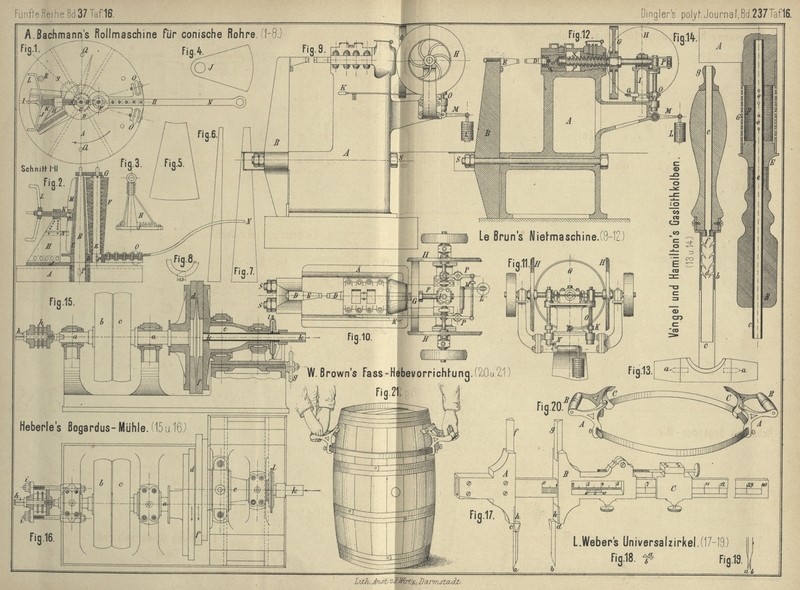

Mit Abbildungen auf Tafel 16.

Vángel und Hamilton's Gaslöthrohrkolben.

Wiewohl bei Gasheizapparaten meist die Einrichtung getroffen ist, daſs das Gas die

Luft, mit welcher es das zur Erzeugung hoher Temperaturen nöthige Gemenge bilden

soll, ansaugt, so wurde doch bei Gaslöthkolben umgekehrt Gas durch einen aus einer

Düse austretenden Strom gepreſster Luft mitgerissen. Solche Kolben geben einen guten

Effect, benöthigen wenig Gas, aber ziemlich viel gepreſste Luft, welch letztere

natürlich nur mittels eines Gebläses beschafft werden kann. Um ein solches zu

vermeiden, hat A. L. Vángel in Wien (* D. R. P. KL 49

Nr. 8018 vom 17. Juni 1879) einen Löthkolben construirt, bei welchem Luft durch Gas

angesaugt wird.

Der Kolben a (Fig. 13

Taf. 16) wird von zwei an einem Heft e befestigten

Stäbchen getragen. Das Heft e ist durchbohrt und

einerseits mit einem Schlauchansatz g versehen, während

sich andererseits seine Bohrung in das mit schrägen seitlichen Einschnitten d versehene Rohr c

verlängert. Tritt in das letztere Gas mit entsprechender Geschwindigkeit ein, so

saugt dasselbe durch die Einschnitte Luft von auſsen an, mit welcher es sich mengt.

Das Gemenge verbrennt (richtiges Mischungsverhältniſs vorausgesetzt) vor der gegen

den Kolben gerichteten Rohrmündung; die Spitze der Flamme ist gegen den Kolben

gerichtet. Kann das Gas zu viel Luft mitreiſsen, so schlägt die Flamme in das Rohr

c zurück; ist die Luftzuführung eine zu geringe, so

rufst die Flamme und gibt wenig Hitze ab. Um deshalb die Luftzuführung gehörig

reguliren zu können, ist über das Rohr c eine Hülse b geschoben, mittels welcher sich eine Anzahl der

Luftlöcher d nach Erforderniſs verdecken läſst.

Vángel bezeichnete ursprünglich den gewöhnlichen

Leitungsdruck des Gases als zum Betriebe des Apparates genügend; doch stellte sich

durch die Erfahrung die Nothwendigkeit eines gröſseren Gasdruckes (8cm Wassersäule) heraus, welch letzterer wieder

durch ein Gebläse erzeugt werden muſs. Allerdings braucht dieses nicht so groſs zu

sein als ein Luftgebläse für den gleichen Kolben, da die Luftmenge gröſser ist als

jene des Gases. Nach Beobachtungen des Referenten brauchte ein Kolben mit

Luftgebläse minutlich etwa 1l,2 Gas und beiläufig die 10fache

Luftmenge; einen Kolben von Vángel durchströmten bei

einem Gasdruck von 8cm Wassersäule 3l Gas in der Minute. Die Betriebskosten stellen

sich also nur auf rund ¼ derjenigen, welche das Heizen mit Holzkohlen

verursacht.

Ein anderer Gaslöthkolben, welchem ebenfalls nur Gas zugeführt werden soll, wurde von

J. Hamilton in Halifax, England (* D. R. P. Kl. 49

Nr. 9602 vom 2. December 1879) patentirt. Bei demselben ist das Gasrohr c (Fig. 14

Taf. 16) durch das Heft B geschoben, trägt an einem

Ende den Kolben A und dient auch zugleich als

Schlauchansatz. Zwischen Heft und Kolben ist das Rohr mit Bohrungen o versehen und von einem Drahtsiebcylinder F umgeben, welcher mit seinem offenen Ende auf einen

Ansatz des metallenen Heftkopfes E gesteckt, mit dem

geschlossenen Ende aber gegen den Kolben gerichtet ist. Den Siebcylinder umhüllt

wieder eine gelochte Blechhülse G, welche über das

Kopfstück E und den Hals des Kolbens geschoben ist.

Leitet man in das Rohr c Gas ein, so tritt dieses durch

das Sieb F in den ringförmigen Raum zwischen dem

letzteren und der Hülse G, wo es sich mit der Luft

mischt und entzündet verbrennt.

Versuchsresultate mit diesem Kolben liegen nicht vor.

F. H–s.

Tafeln