| Titel: | Ueber Neuerungen an Feuerungsanlagen. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 192 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Feuerungsanlagen.

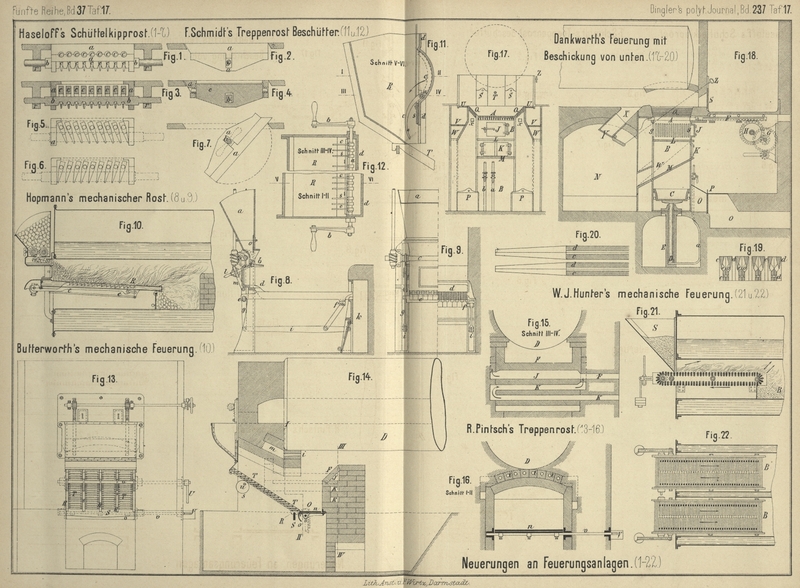

Mit Abbildungen auf Tafel 17.

(Fortsetzung des Berichtes S. 36 dieses

Bandes.)

Ueber Neuerungen an Feuerungsanlagen.

Der Schüttelkipprost von H. Haseloff in Bremen (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 2919 vom

2. April 1878) besteht aus einem Rahmen a (Fig.

1 bis 7 Taf. 17),

in welchem eine Anzahl in Zapfen drehbarer Roststäbe c

horizontal und parallel liegen. Der Rahmen hat oben einen nach innen vorstehenden

Rand (Fig. 3 und 4), um zu

verhindern, daſs Kohlen oder Schlacken zwischen Rahmen und die äuſseren Stäbe

fallen, welche die Bewegung derselben erschweren würden. Durch eine Oeffnung der

Roststäbe geht eine nach auſsen geführte flache Zugstange b, welche eine der Zahl der Roststäbe entsprechende Anzahl von

Einschnitten oder Zähnen hat. Die äuſseren runden Enden der Zugstange liegen in zwei

Lagern r, so daſs die Stange in denselben sowohl

gedreht (Fig. 7), als

hin und her bewegt werden kann und dadurch den Rost kippt oder schüttelt (Fig.

5 und 6).

Bei dem mechanischen Rost von L. Hopmann in Bonn (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 5958 vom 30.

November 1878) werden die Kohlen in den Fülltrichter a

(Fig. 8 und 9 Taf. 17)

gegeben, gelangen auf die um eine Achse bewegte Vertheilungsklappe b, welche sie auf den Rost schüttet. Die Menge der

zugeführten Kohlen wird durch den Schieber o und die

Stellung der Klappe b geregelt. Diese erhält ihre

Bewegung durch den auf ihre Achse befestigten Hebel l,

welcher durch eine Zugstange m mit der Triebstange g verbunden ist und deren Bewegungen theilt, jedoch

auch aus dieser Verbindung gelöst und durch ein kleines Handrad bewegt werden kann.

Der Rost besteht aus festliegenden Stäben d, welche

vorn und hinten auf entsprechenden Rostträgern lagern und beweglichen Stäben, welche

abwechselnd zwischen den festen Stäben vorn und hinten auf beweglichen Trägern e und f ruhen. Der Träger

e ist in zwei Treibstangen g gelagert, welche wiederum mit entsprechenden Lagern an den Zapfen einer

gekröpften Welle c hängen. In ihren Verlängerungen sind

die Treibstangen mit den Hebeln i verbunden, welche im

hinteren Gestelltheile einen festen Drehpunkt besitzen. Auf diesen Hebeln ruht

ferner, durch schräge Stangen gestützt, der zweite Rostträger f. Die Welle c wird

mittels Schneckengetriebe in Umdrehung versetzt, und es sind vermöge der

Hebelverbindung die beiden Träger e und f gezwungen, elliptische Bewegungen in gleichem Sinne

zu machen, mit dem Unterschiede, daſs die Form der vom hinteren Träger f durchlaufenen Bahn eine flache geneigte Ellipse ist.

Durch diese Bewegung des Rostes wird das Brennmaterial fortwährend aufgerührt und

allmählich nach hinten geschafft, wo die Asche über den Rostträger in den Aschenraum k fällt und von da zeitweilig entfernt werden kann. Die

Verschiedenheit der Bewegungen des vorderen und hinteren Rostträgers e und f soll bewirken,

daſs der Rost gleichmäſsig mit Brennmaterial bedeckt bleibe, da die Fortbewegung

vorn eine schnellere sein wird als hinten und also das Brennmaterial sich nach

hinten zu in dem Maſse, wie es durch die Verbrennung schwindet, ansammeln kann.

(Vgl. 1879 * 233 265.)

Aehnlich ist der mechanische Rost von Knap (Iron, 1877 Bd. 10 * S. 484), nur mit weniger

vollkommener Bewegung des Rostes (vgl. 1879 232 * 106.

233 439).

Bei der mechanischen

Dampfkessel-Feuerung von E. Butterworth sind

im Rumpf Zerkleinerungswalzen angebracht, welche die Kohlen auf den nach hinten

geneigten Rost R (Fig. 10

Taf. 17) werfen, dessen hohle Roststäbe unpraktischer Weise mit Wasser gefüllt sind.

Etwa jede Minute wird ein unterhalb des Rostes angebrachtes System mechanischer

Schüreisen e von je 2mm Dicke plötzlich gehoben, so daſs sie zwischen je zwei Roststäben

eindringen und das Feuer aufbrechen und vorschieben, um dann wieder

niederzusinken.

Treppenrost-Beschütter. Um bei

Treppenrosten die Braunkohle gleichmäſsig und sicher abwärts zu führen, bringt F. Schmidt in Halle a. S. (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 6994

vom 5. März 1879) in dem Schüttkasten R (Fig.

11 und 12 Taf. 17)

mit Regulirschieber s eine Achse a an, welche mit Armen c

versehen ist. Im Ruhezustand nimmt diese Vorrichtung die punktirte Stellung c1 ein; soll der Rost

beschickt, d.h. dem Vorrücken und Niedersinken der Kohle nachgeholfen werden, so

erfolgt durch Drehen an der Kurbel b eine Ueberführung

der Arme in der durch einen Pfeil angedeuteten Richtung in die Stellung c. Durch diese Bewegung werden die von den Armen

getroffenen Kohlentheilchen gewaltsam gegen den Rost T

zugeschoben und andere Theilchen rücken nach. Die Achse a kann auſserdem in ihrer Längsrichtung verschoben werden, um durch eine

rüttelnde Bewegung die Wirkung der drehenden zu unterstützen. Die Platte d, welche den Rumpf nach rückwärts abschliefst, muſs

eine solche Ausbauchung besitzen, daſs die Arme sich in ihrer Ruhestellung so in

dieselbe legen können, daſs die aufgefüllte Kohle ohne Hinderniſs nach abwärts

vorrücken kann.

Bei dem Treppenrost von R. Pintsch in Berlin (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 7223 vom 1.

Februar 1879) ruht der Rost in der ganzen Breite der Feuerung mit den unteren, rund

ausgehöhlten Enden seiner Rostbalken R (Fig. 13 und

14 Taf. 17) auf der oben abgerundeten Querschiene S, oben auf den kreisrunden Scheiben s,

welche excentrisch auf der von auſsen durch den Griff U

drehbaren Achse u aufgekeilt sind. Durch Drehung von

u kann man somit die oberen Rostbalken-Enden heben oder senken und

dadurch nach Bedarf die Neigung des Rostes ändern. Unten vor dem Rost befindet sich

der Schlackenschieber O mit dem Kreistheil o, welcher an die mit der Achse v durch den Hebel V drehbare durchbrochene

Platte n angesetzt ist. Beim Abschlacken bringt nun der

Heizer mittels des Hebels V diese Platte in die

punktirt dargestellte, fast senkrechte Stellung, so daſs die Schlacken in die

Aschengrube fallen, während der Kreistheil o für die

schräg auf dem Roste stehende Brennmaterialschicht als Stütze bleibt und deren

Rutschen verhindert. Es können daher keine unverbrannten Kohlenstücke nachstürzen,

die ganze Schicht bleibt in Ruhe.

Zur vollständigen Verbrennung soll ferner erwärmte Luft zugeführt werden. Der

Luftkanal J (Fig. 14 und

15) tritt rechts unter die Feuerbrücke F

ein, geht die ganze Breite derselben entlang, dann an der anderen linken Seite nach

vorn und oben, bis er in den Kanal m mündet. Der andere

Kanal K tritt ebenfalls rechts ein, muſs aber erst

wieder nach rechts zurückkehren, geht dann auf der rechten Seite nach vorn und oben

und tritt so auf der rechten Seite in den Kanal m ein.

Aus diesem dicht über dem Feuerkanal liegenden Sammelkanal tritt die Luft an einer

der Feuerbrücke gegenüber stehenden Stelle durch die düsenförmigen Oeffnungen i in den Verbrennungsraum und mischt sich dort mit den

Verbrennungsgasen.

Dampfkessel-Feuerung mit Beschickung von

unten. J. Dankwarth in Magdeburg (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 7682 vom 6. März

1879) will wie Juckes (1840 76 * 172) und George (1859 152 * 332) die Kohlen von unten in die Feuerung

einführen. Der hierfür bestimmte Korb C (Fig.

17 und 18 Taf. 17)

ruht auf der Stange des Kolbens D, welcher im Cylinder

E durch von dem Rohr a

aus eintretenden Dampf gehoben wird und beim Ablassen des Dampfes durch den Hahn b wieder zurücksinkt. Um den Rost A entfernen und wieder einführen zu können, sind an den

äuſseren Enden der Roststäbe die Zahnstangen F

eingeklinkt, welche mit den Zahnkränzen auf der durch Vorgelege G bewegten Trommel H

eingreifen, wodurch die einzeln Stäbe eingeschoben werden können. Jeder Roststab

besteht aus zwei einzelnen mit einander verbundenen Theilen c und d (Fig. 19 und

20), welche oben der Länge nach einen Schlitz lassen, um durch die

seitlichen Durchbrechungen e und o Luft hindurch zu lassen. Dicht unter dem Rost ist der

Schacht B mit senkrechten Schlitzen g versehen, welche von dem unten eintretenden Kanal O her die erforderliche Verbrennungsluft zuführen,

deren Regulirung mittels der Schieber P geschieht.

Durch die Thür J kann der Rost von unten gereinigt

werden, während die durch die Schieber U und V verschlieſsbaren Kanäle W die Rückstände in den Aschenraum N gelangen

lassen, die übrigen Schlacken aber durch die hinter der Feuerbrücke liegende

Oeffnung X dahin gelangen, deren Klappe Y mittels einer Stange von Z aus geöffnet

werden kann. An den Rost A schlieſst sich noch der

seitlich ansteigende Rost Q an, unter welchem in der

Vorderwand eine Oeffnung x (Fig. 17)

angebracht ist, während die Oeffnung T zur Beobachtung

des Feuers dient.

Der Rost wird nun zunächst von den Schiebern S aus mit

Brennstoffen beschickt und diese angezündet, wobei der Schieber M (Fig. 18)

geschlossen bleibt. Wird eine Zuführung von frischem Brennmaterial nöthig, so wird

der Schieber L geschlossen, der Schieber M dagegen aus dem Schacht entfernt. Jetzt wird durch

die Thür K der Korb C mit

Brennmaterial gefüllt, bis dasselbe bis zur Höhe der Thür angehäuft ist. Nachdem

diese wieder geschlossen und der Schieber L entfernt

ist, läſst man Dampf unter den Kolben D treten und hebt

auf diese Weise den Korb C, bis das Brennmaterial unten

gegen den Rost A stöſst. Der Rost wird nun in

beschriebener Weise entfernt und der Zuführungskorb C

noch um so viel gehoben, daſs beim Wiedereinführen des Rostes A eine Kohlenschicht von gewünschter Höhe auf ihm

liegen bleibt. Jetzt senkt man durch Auslassen des Dampfes aus dem Cylinder E den Korb C wieder und

führt entweder den Schieber L ein, in welchem Fall man

die Asche und Schlacken nach oben durch die Kanäle W

entfernt, oder man schlieſst den Schieber M und

entfernt die Asche nach unten; der Schieber L bleibt

dann geöffnet.

Ob sich diese complicirte Einrichtung praktisch bewähren wird, steht dahin.

Mechanische Feuerung. Aehnlich wie

Regan (1879 233 * 439)

läſst W. J. Hunter in Kinfauns (Engineer, 1879 Bd. 47 S. 408) die Kohlen von dem Trichter S (Fig. 21 und

22 Taf. 17) aus auf den Rost fallen, dessen Stäbe, auf endlosen Ketten

befestigt, sich langsam vorwärts bewegen. Die ausgebrannten Schlacken sammeln sich

bei B.

Tafeln