| Titel: | Neuerungen an Wassermessern. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 206 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Wassermessern.

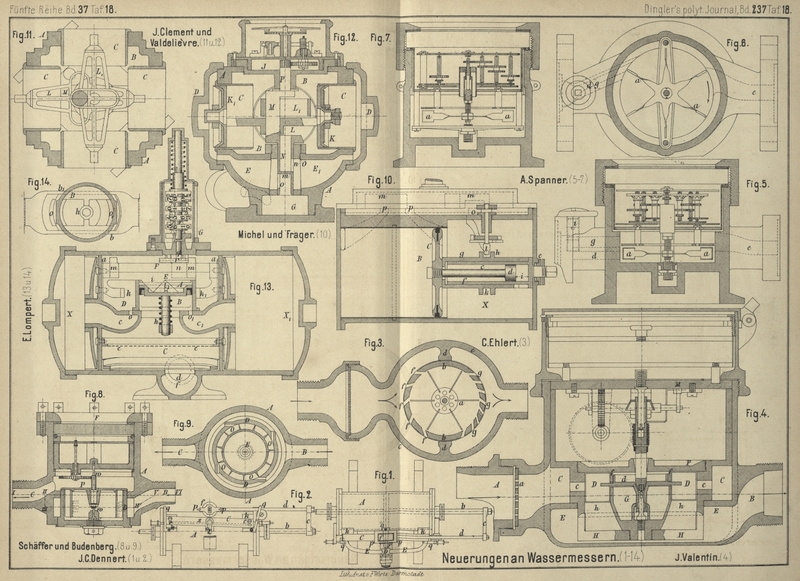

Mit Abbildungen auf Tafel 18.

(Patentklasse 42. Fortsetzung des Berichtes S. 121

d. Bd.)

Neuerungen an Wassermessern.

Steuerungsvorrichtung an Kolbenwassermessern von Joh. Chr. Dennert in Altona (* D. R. P. Nr. 2035 vom 2.

December 1877). Das Zufluſsrohr theilt sich in die beiden Arme E (Fig. 1 Taf.

18), die, mit dem Hauptrohre bei D durch eine

Stopfbüchse drehbar verbunden, beiderseits bei e (Fig.

2) in den Balancier C einmunden. Dieser hat

seinen Drehpunkt an dem mittleren Cylinderansatze o und

schleift dicht an dem rechten und linken Ansätze k;

letztere sind mit Bohrungen nach dem Innern des Cylinders A versehen. In der gezeichneten Stellung steht rechts die Mündung des

Eingangsrohres e über der Bohrung des Ansatzes k, das Wasser tritt also von dieser Seite her in den

Cylinder und treibt den im Innern liegenden Kolben nach links. Dieser steht durch

die Kolbenstange b, den Arm c und die Stange d mit der Rolle f in Verbindung, so daſs letztere der Bewegung des

Kolbens folgen muſs. Nähert sich die Rolle f dem linken

Ende des Balancier C, so löst ein Ansatz p den durch eine Feder angedrückten Hebel q aus und der Balancier wird durch das Gewicht der

Rolle f auf der linken Seite herabgedrückt. Dadurch

wird der linke Arm des Einlaufrohres E mit dem Innern

des Cylinders in Verbindung gebracht, worauf das Spiel von links her beginnt. Der

Balancier hat in seiner Längsrichtung eine Bohrung s,

die an beiden Seiten nach der Fläche o zu ausmündet.

Durch das rechtsseitige Heben des Balancier tritt dort die Mündung des Kanals s vor die Bohrung des Ansatzes k und das beim ersten Spiele in den Cylinder eingetretene Wasser gelangt

durch s und die hohle Achse des Balancier nach dem

Ablaufrohre F. Die Balancierbewegung wird auf ein

gewöhnliches Zählwerk übertragen.

Nach einer neueren Zeichnung erfolgt die Umsteuerung durch einen von dem Balancier

bewegten Vierweghahn.

Der Wassermesser von Buſs, Sombart und

Comp. in Magdeburg (* D. R. P. Nr. 2063 vom 3. Januar 1878) beruht darauf,

daſs ein kleiner Theil des zu messenden Wassers mit einer in Wasser löslichen,

dieses aber nicht verunreinigenden Substanz, etwa Kochsalz, in Berührung gebracht

wird. Aus dem durch Lösung entstehenden Gewichtsverluste soll die durch den Apparat

gegangene Wassermenge bestimmt werden.

Wassermesser für den Hausgebrauch von Adolph Nitsche in

Berlin (* D. R. P. Nr. 2161 vom 6. December 1877). Zwei ihrem Inhalte nach bekannte

Gefäſse werden abwechselnd gefüllt und in ein drittes geleert, um dadurch einen

gleichmäſsigeren Ausfluſs zu erhalten. Der wechselnde Zufluſs und Abfluſs wird durch

eine ziemlich complicirte Vereinigung von Schwimmern und Hebeln erzielt und dadurch

zugleich ein Zählwerk in Bewegung gesetzt.

Der Kolbenwassermesser von Thomas Melling in Liverpool

(* D. R. P. Nr. 2165 vom 26. Januar 1878) besteht aus dem eigentlichen Meſscylinder

und dem oben und unten mit ihm in Verbindung stehenden Umsteuerungscylinder von

entsprechend geringerem Querschnitt; letzterer enthält, auf gemeinsamer Kolbenstange

sitzend, zwei Kolben, welche abwechselnd den Raum über und unter dem Kolben des

Meſscylinders mit dem Eingangs- und Ausgangsrohre des Wassers in Verbindung bringen.

Die Bewegung wird den Umsteuerungskolben von der Kolbenstange des Meſscylinders

durch einen Hebel ertheilt. Dabei wird zu Anfang ein auf einem zweiten Hebel

sitzendes Gewicht mittels einer Herzscheibe gehoben, das durch sein nachheriges

Fallen die Umsteuerung am Ende des Hubes unterstützt. – Das Zusatzpatent (* Nr. 8750

vom 9. Juli 1879 ab) ändert an dem Princip nichts, sondern nur in einigen Punkten an

dem Umsteuerungsmechanismus.

Flüssigkeitsmesser für den Hausgebrauch von Julius

Winkler in Magdeburg (* D. R. P. Nr. 2212 vom 31. October 1877). Der

gewöhnliche Auslaufhahn einer Wasserleitung ist durch einen Vierweghahn ersetzt,

welcher das Wasser vor seinem Auslaufe abwechselnd zwei Meſskammern zuführt. Die

Umstellung des Hahnes geschieht durch einen Handhebel und wird dessen Bewegung auf

ein Zählwerk übertragen.

Wassermesser von C. Ehlert in Danzig (* D. R. P. Nr.

2411 vom 30. November 1877). In dem Gehäuse b (Fig.

3 Taf. 18) ist das Flügelrad a vertical mit

geringem Spielraum gelagert; dieses Gehäuse ist von einem zweiten c umgeben. Der zwischen b

und c bleibende Zwischenraum wird durch die Stege d, d unterbrochen, damit das in der Pfeilrichtung

eintretende Wasser nur durch die Schlitze f in das

innere Gehäuse gelangen kann und dasselbe durch die Schlitze g verlassen muſs. Auf diesem Wege setzt das Wasser das Flügelrad a in Umdrehung. In Folge Anbringung der Schlitze f und g setzen auch sehr

geringe Wassermengen das Flügelrad schon in Bewegung.

Die Neuerungen an Wassermessern mit Flügelrad von J. Valentin in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 2734 vom

4. Juli 1877) erstrecken sich hauptsächlich auf die Construction des Flügelrades,

die Lagerung der Achse desselben, eine Vorrichtung, das Flügelrad gegen Stöſse zu

schützen, und eine theilweise veränderte Uebertragung der Bewegung auf das Zählwerk.

(Vgl. Journal für Gasbeleuchtung, 1878 * S. 507.)

Das Wasser strömt bei A (Fig. 4 Taf.

18) in den Apparat ein, geht durch das Sieb a, gelangt

in den ringförmigen Kanal C und durch die Oeffnungen

c in des Innere des Gehäuses, worin sich das

Flügelrad D befindet. Die Oeffnungen c laufen nicht radial, sondern fast tangential (ähnlich

wie bei Meinecke S. 124 d. Bd. Fig. 10

Taf. 11), so daſs die Flügel fast rechtwinklig vom Wasserstrome getroffen werden.

Das Flügelrad besteht aus einer kreisförmigen, in einem Behälter G laufenden Scheibe d, die

auſsen vier oder mehr Flügel D trägt; dieselben füllen

den Querschnitt des ringförmigen Kanals, in welchem sie sich bewegen und der durch

eine Platte F, den daran vorstehenden Rand f, den cylindrischen Theil des Gefäſses G, die Innenwand des Gehäuses und die Platten h begrenzt wird, fast vollkommen aus. Die

Empfindlichkeit des Flügelrades wird eine groſse sein, da die Flügel fast

rechtwinklig vom Wasser getroffen werden und die Scheibe d, im stillstehenden Wasser im Räume G sich

bewegend, sehr geringen Widerstand verursacht. Das Gefäſs G soll in Verbindung mit F und f das Flügelrad gegen Rückstoſs und Schläge des Wassers

schützen. Die sich rechtwinklig kreuzenden Rippen H

tragen vier aufrecht stehende Platten h, zwischen denen

hindurch das Wasser nach dem Kanäle E und von dort nach

dem Auslaufrohre B gelangt.

Die Lagerung der Welle des Flügelrades ist eine derartige, daſs bei gröſster

Sicherheit gegen das Verlaufen die Reibung möglichst vermieden wird. Zugleich

schützt eine constante Oelung vor zu schneller Abnutzung. Die Zapfen sind möglichst

gegen Eindringen von Rost und Sand geschützt. Die Welle, welche die Bewegung des

Flügelrades auf das Zählwerk überträgt, durchdringt die Wand M in langen Büchsen, um den Zutritt des Wassers zum Zählwerke zu hindern.

Um die Wirkung der dadurch entstehenden Reibung auf das Flügelrad möglichst

abzuschwächen, ist zwischen dieser Welle und der Flügelradwelle eine sehr groſse

Uebersetzung angebracht. Zugleich werden die dazu gehörigen Räder selbstthätig

geölt.

Verbesserter Flüssigkeitsmesser von A. Spanner in Wien

(* D. R. P. Nr. 2868 vom 8. September 1877 nebst Zusatz * Nr. 2893 vom 6. April

1878). In beiden Fällen ist die Form des Gehäuses die gleiche, wie sie in Fig.

5 bis 7 Taf. 18

gezeigt ist. Das Wasser tritt bei d ein und bei e aus. Auf seinem Wege durch das Metallgehäuse bewegt

der Wasserstrom das Flügelrad a, dessen Schaufeln der

Stromrichtung entgegen mit einem Rande versehen sind. Bei der älteren Construction

sitzt auf der Flügelradwelle ein linsenförmiger Schwimmer zur Entlastung der Zapfen,

welcher bei der neueren fehlt. Die Lagerung der Flügelradwelle, sowie den Eigriff

mit dem Zählwerke zeigt Fig. 7.

Ueber dem Zufluſs d liegt noch ein zweiter Kanal g, welcher durch die Schraube i beliebig geöffnet oder geschlossen werden kann. Durch diesen Kanal kann

ein beliebig starker Nebenstrom erzielt werden, welcher etwaige Ungenauigkeiten der

Messung ausgleicht.

Die Einrichtung von Wassermessern und Wassermotoren von Josef Fischer in Ulm (* D. R. P. Nr. 3004 vom 1.

Februar 1878) ist die gleiche, wie man sie für rotirende Pumpen anwendet; nur wird

hier der Apparat durch das Wasser bewegt.

Der Wassermesser von D.H. Tebay in Magdeburg (* D. R. P.

Nr. 3010 vom 26. März 1878) besteht aus zwei rechtwinklig zu einander liegenden

Cylindern mit Kolben. Das durchströmende Wasser bewegt die Kolben abwechselnd hin

und her und dadurch wird eine vertical stehende Krummzapfen welle, mit welcher die

Kolbenstangen durch Kurbelstangen in Verbindung stehen, in Umdrehung versetzt. Die

Welle hat einen zweiten Krummzapfen, von welchem aus mittels Stangen zwei

Muschelschieber, ähnlich den bei Dampfmaschinen gebräuchlichen, umgesteuert werden.

Dadurch wird den Kolben das Wasser abwechselnd von beiden Seiten zugeführt. Die

Bewegung der Welle wird auf ein Zählwerk übertragen.

Nach dem Zusatzpatente (* Nr. 7412 vom 3. April 1879 ab) von Dannenberg und Schaper in Magdeburg liegen die beiden Cylinder in einer

Geraden und jeder Kolben wirkt auf einen eigenen Krummzapfen, welche unter sich in

einem Winkel von 90° stehen. Auch jeder Schieber wird hier durch ein eigenes

Excenter umgestellt. (Vgl. Duncan, 1878 228 371.)

Flüssigkeitsmesser von Schäffer und Budenberg in

Buckau-Magdeburg (* D. R. P. Nr. 3098 vom 12. März 1878). In das Gehäuse A (Fig. 8 und

9 Taf. 18) ist ein kleiner Cylinder D

eingesetzt. Das bei B in den Apparat gelangende Wasser

füllt den Kanal zwischen A und D und tritt durch 4 Oeffnungen o in den

Cylinder D; hier trifft es fast rechtwinklig auf die

Schaufeln des Flügelrades E. Dieses ist mittels der

Platte P auf einer verticalen Welle w befestigt und letztere so gelagert, daſs eine

verticale Hin- und Herbewegung möglich ist. Das ganze Flügelrad wirkt in Bezug auf

den Cylinder D als Ventil, dessen Abschluſsfläche die

Platte P bildet und das durch die Welle w geführt wird. Das von B

nach C strömende Wasser wird daher das Flügelrad

zugleich heben und in Umdrehung versetzen. Dadurch, daſs das Flügelrad gleichsam auf

der Flüssigkeit schwimmt, soll die Reibung vermindert werden, wodurch eine gröſsere

Empfindlichkeit und geringere Abnutzung erzielt wird. Die gleichzeitige Hebung des

Flügelrades bei Ingangsetzung soll ein Festsetzen nach längerem Stillstande

verhindern.

Den Kolbenwassermesser von Karl

Michel und A. Frager in Paris (* D. R. P. Nr.

3516 vom 16. März 1878) bilden zwei parallel zu einander liegende Cylinder, deren

einen Fig. 10 Taf. 18 im Schnitt zeigt. B ist der

eigentliche Meſscylinder, während der Theil X den

Umsteuerungsapparat enthält. Mit dem Meſskolben C steht

durch die Stange c ein zweiter Kolben d in Verbindung, der seine Führung in der Büchse f hat, welche bei e mit

dem Cylinderdeckel fest verbunden ist. Ueber f ist eine

zweite Büchse g geschoben und auf derselben sitzen bei

h zwei Bundringe, eine Nuth zwischen sich lassend;

in dieselbe greift der Hebel l, welcher bei o drehbar, mit den bei m

liegenden Umsteuerungsschiebern in Verbindung steht. Tritt das Wasser von X her ein, so wird der Kolben C am Ende seines Weges durch den Kolben d die

Hülse g um die Länge i

mitnehmen; auf dem Rückwege stöſst der Kolben die Hülse g wieder in die alte Stellung zurück. Diese Bewegung wird durch die Nuth

k und den Hebel l auf

die Umsteuerungsschieber bei m übertragen und so dem

Cylinder B abwechselnd von rechts und links durch die

Kanäle p das Wasser zugeführt. Die beiden Meſscylinder

liegen entgegengesetzt, so daſs beim zweiten X auf der

Seite von B liegt und umgekehrt; sie steuern sich

gegenseitig um.

Der Wassermesser von Joh. Clement und P. Valdelièvre in Lille (* D. R. P. Nr. 4055 vom 4. Mai

1878) hat Aehnlichkeit mit dem Tebay'schen Apparat

(vgl. S. 209 d. Bd.); nur findet statt der dortigen zwei doppelt wirkenden hier vier

einfach wirkende Cylinder mit Kolben Verwendung. In einem Gehäuse A (Fig. 11 und

12 Taf. 18) sind diese vier Cylinder C, wie

Fig. 11 zeigt, angeordnet. Sie sind nach auſsen durch die Deckel D abgeschlossen und jeder enthält einen Kolben K, K1. Je zwei

gegenüber liegende Kolben sind durch die Stücke L, L1 mit einander verbunden, deren jedes in der Mitte

rechtwinklig zur Achse einen Schlitz (Coulisse) enthält, in welchem der Krummzapfen

M gleitet. Der untere Theil der Krummzapfenwelle

bei N ist hohl, oben und unten offen und durch die

Scheidewand m in zwei Theile getheilt. Ueber und unter

m befinden sich noch die Schlitze n und o. Der Theil N der Krummzapfenwelle hat seine Führung in der Büchse

O. Diese ist mit vier rechtwinklig zu einander

stehenden Schlitzen versehen von der Höhe wie o und n zusammen, von welchen je ein Kanal E, E1 zu je einem

Cylinder führt. Das Einlaufrohr mündet in den Raum G, während das

Auslaufrohr J mit dem inneren Räume B in Verbindung steht. Das durch G eintretende Wasser gelangt durch die hohle Welle N, den Schlitz o und den

Kanal E hinter den Kolben K1 (Fig. 12)

und treibt denselben in der Richtung nach K hin.

Dadurch wird das hinter K stehende Wasser verdrängt und

verläſst den Cylinder C durch den Kanal E1 und strömt durch den

Schlitz n, den oberen Theil der hohlen Welle N nach B und von dort zum

Ausfluſs J. Die Schlitze o

und n sind so breit, daſs der gleiche Vorgang auch in

den beiden anderen Cylindern stattfindet. Diese gleichzeitige Bewegung der Theile

L, L1 versetzt die

Krummzapfenwelle NP in Umdrehung und bewirkt

dadurch die Umsteuerung des Wasserzuflusses. Der Zapfen P ragt über das Gehäuse A hinaus und setzt

dort das Zählwerk in Thätigkeit.

Apparat zum Messen von Flüssigkeiten von R. Drescher in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 4228 vom 27. Juni 1878). Auf einem Arme eines zweiarmigen

Hebels ist ein drehbares, in vier Kammern getheiltes Rad gelagert, dessen Gewicht,

sowie das der zu messenden Flüssigkeit durch ein auf dem anderen Ende des Hebels

verschiebbares Gegengewicht ausgeglichen wird. An den Seitenwänden des Rades sitzen

je vier Vorsprünge, entsprechend den Kammern, deren je zwei immer gegen zwei

feststehende Halter anliegen und so ein Drehen des Rades hindern. Läuft die

Flüssigkeit in die erste Kammer ein, so wird, wenn eine bestimmte, durch das

Gegengewicht festgestellte Menge sich in der Kammer befindet, die Seite des Hebels,

welche das Rad trägt, herabsinken. Dadurch werden die Vorsprünge von den Haltern

befreit, es tritt eine Vierteldrehung des Rades ein und die erste Kammer entleert

ihren Inhalt in ein darunter befindliches Gefäſs. Sobald die Kammer anfängt, ihren

Inhalt auszuschütten, hebt sich das Rad wieder, die nächsten Vorsprünge legen sich

an die Halter und das Spiel beginnt von Neuem.

Der Wassermesser für den Hausgebrauch von Otto Clement in Berlin (* D. R. P. Nr. 4384 vom 15. August 1878) besteht

aus einem halbcylindrischen Gefäſs, an dessen Boden das durch Ventil abgeschlossene

Eingangs- und Ausgangsrohr mündet. Durch Drehung eines Handhebels lassen sich diese

Ventile abwechselnd öffnen, so daſs das Gefäſs einmal gefüllt und das andere Mal

geleert werden kann. Zwei Schwimmer im Innern des Gefäſses reguliren die Bewegung

des Hebels derart, daſs das Ausgangsventil erst geöffnet werden kann, nachdem das

Gefäſs vollständig gefüllt ist, und daſs das Eingangsventil geschlossen bleibt, bis

das Wasser vollständig ausgeflossen ist. Die Hebelbewegung wird durch eine Stange

auf das Zählwerk übertragen.

Bei dem Kolbenwassermesser von E. Lompert in

Buckau-Magdeburg (* D. R. P. Nr. 4854 vom 21. April 1878) erfolgt die Umsteuerung

im Innern des

Kolbens. In dem Cylinder XX1 (Fig. 13 und

14 Taf. 18) bewegt sich der Meſskolben, bestehend aus den beiden

Kopfplatten aa1,

verbunden durch zwei horizontale Wände b, b1, welche an der Cylinderwand dicht abschlieſsen und

nach oben bis zu den Kanälen cc1 reichen. Dadurch wird der Raum C gebildet, in welchem zur Fernhaltung von

Unreinigkeiten das Sieb e liegt. Der Zulauf des Wassers

erfolgt bei d, der Austritt durch eine Oeffnung f auf der entgegengesetzten Seite. In Fig. 13

stellt der Schieber B die Verbindung zwischen dem

Einlauf d, dem Räume C und

der Cylinderseite X1

durch den Kanal o1

c1 her. Der Kolben aa1 wird also durch das

eintretende Wasser von X1 nach X bewegt, während das bei X befindliche Wasser durch oc und D nach dem

Auslauf f gelangt. In dem cylindrischen Schieber B wird der Kolben A durch

die Feder h nach oben gedrückt und legt sich mit einer

Fläche des dreieckigen Vorsprunges i1 an die Fläche der an der Stange E sitzenden Nase i an. E ist mittels der gabelförmigen Knaggen m, m1 an der Stange F verschiebbar. In der Mitte des Cylinders XX1 und mit diesem fest

verbunden sitzt der gabelförmige Vorsprung n. In Fig.

13 ist der Kolben auf seinem Wege von X1 nach X in dem Punkte

angekommen, daſs die Knagge m1 den Vorsprung n eben berührt. Dadurch wird

die Stange E in der gezeichneten Stellung festgehalten,

während sich der ganze Kolben aa1 und mit ihm auch durch den Arm k1 der Schieber B weiter nach X bewegt.

Dadurch wird der Kolben A herabgedrückt, bis die Spitze

von i1 den tiefsten

Punkt von i überschritten hat, worauf der Kolben A, durch die Feder h nach

oben getrieben, den Schieber B plötzlich umstellt, so

daſs das Wasser von X her hinter den Kolben tritt. Die

Knaggen m, m1 bewegen

zugleich die Platte r hin und her. Zwei auf derselben

sitzende Stifte greifen abwechselnd in das darüber liegende Zahnrad q ein und setzen dadurch das Zählwerk G in Bewegung.

Tafeln