| Titel: | Ueber Neuerungen an Lampen. |

| Autor: | J. Hf. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 225 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Lampen.

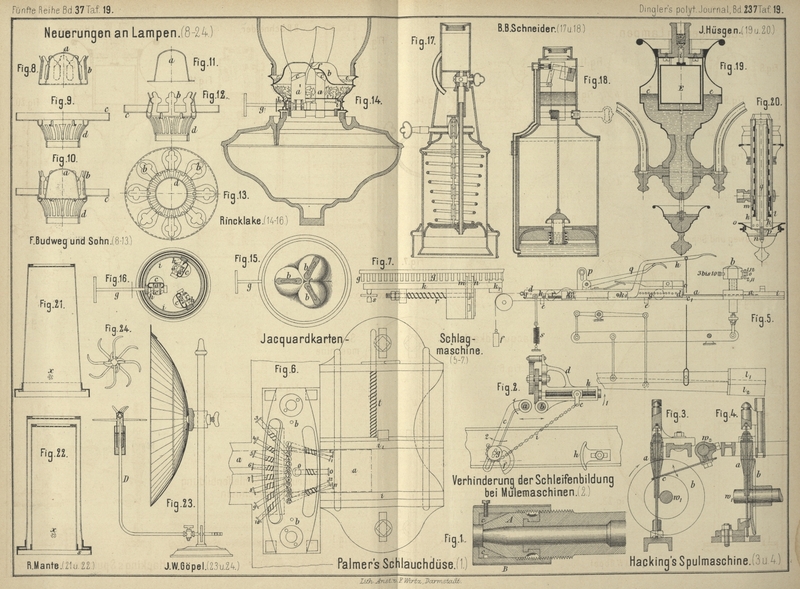

Mit Abbildungen auf Tafel 19.

(Patentklasse 4. Fortsetzung des Berichtes S. 297

Bd. 236.)

Ueber Neuerungen an Lampen.

F. Budweg und Sohn in Berlin (* D.

R. P. Nr. 9834 vom 13. September 1879) haben eine Reihe von Combinationen angegeben,

um die Cylinder- und Glockenhalter für Lampen aus zwei

Theilen Blech durch Stanzen herzustellen und durch Umbiegen der so erhaltenen

Klammern zu verbinden. In der Patentschrift geben die Erfinder als Vortheile an:

Billigkeit in der Herstellung gegenüber den bisherigen Constructionen, welche den

Brennerkopf aus vier Theilen zusammensetzen, und gröſsere Sicherheit gegen Bruch. –

In wie weit letzteres der Fall ist, mag dahingestellt bleiben.

Fig.

8 bis 10 Taf. 19

zeigen z.B. eine Combination, wonach die Brennerhülse a

und der Cylinderhalter b aus einem Stück und der Glockenhalter c mit dem

Luftsieb d ebenfalls aus einem Stück gefertigt sind. Eine andere Anordnung ist in Fig. 11 bis

13 Taf. 19 dargestellt; hier bildet die Brennerhülse a ein eigenes Stück, während der Cylinderhalter b mit dem Glockenhalter c

und dem Luftsieb d zusammen wieder aus einem Stück gefertigt ist.

Aug. Rincklake in Braunschweig (* D.

R. P. Nr. 9604 vom 20. August 1879) hat für Erdöllampen einen Brenner angegeben mit

drei sternförmig gestellten, unter sich nicht verbundenen Flachdochten, deren

Bewegung durch einen Schlüssel g mit Hilfe eines die drei Dochtscheiden a

(Fig. 14 bis 16 Taf. 19)

peripherisch umgebenden gezahnten Ringes i und

entsprechend angreifender Triebe h ermöglicht wird. Die

Brandplatte ist den Dochten entsprechend dreifach gebuckelt und ausgeschnitten.

Dadurch, daſs die drei einzelnen Buckel der Brandkappe sich zur Mitte der letzteren

hin verschneiden, erhalten die zum Mittelpunkt gerichteten Theile der Flammen

selbstverständlich weniger Luftzufuhr als die äuſseren Theile derselben. Um nun

diese Ungleichmäſsigkeit zu beseitigen, sind an den Dochtscheiden flügelartig und in

schräger Stellung je zwei Bleche c befestigt, welche

die Luft dem Mittelpunkte des Brenners zuleiten. Auſserdem tritt im Cylinder selbst

noch Luft durch die Oeffnungen e und f zu den Flammen. – Unter * Nr. 7324 vom 29. März 1879

ab hat derselbe Erfinder eine Vase mit Vorrichtung zur Aufnahme des äuſserlich sich

absetzenden Erdöles patentirt.

In so weit sich die Neuerungen auf Lampen im Allgemeinen beziehen, dürften folgende

Constructionen Beachtung verdienen.

B. B. Schneider in New-York (* D. R.

P. Nr. 8931 vom 14. August 1879) hat das alte System der Moderateurlampen wieder

aufgegriffen und praktisch umgestaltet. Er ordnet nämlich über dem Hauptbehälter einen kleinen

Speisebehälter an, in welchen das Oel ununterbrochen durch Federdruck oder

zeitweilig durch eine kleine Handpumpe oder durch den Druck von Gewichten befördert

wird. Der obere Behälter kann sich nur bis zu einer bestimmten Höhe füllen, da

entweder ein Ueberlaufrohr das überschüssige Leuchtmaterial wieder in den unteren

Behälter leitet (vgl. Fig. 17

Taf. 19), oder ein vom Stande der Flüssigkeit im oberen Behälter beeinfluſster

Schwimmer den weiteren Zufluſs aus dem unteren Behälter absperrt (vgl. Fig.

18).

Johann Hüsgen in Düsseldorf hat zu

seinem Regulator für Erdölbeleuchtung mit entfernt und höher gelegenem

gemeinschaftlichen Oelbehälter (* D. R. P. Nr. 6280 vom 30. October 1878) ein

Zusatzpatent (* D. R. P. Nr. 9463 vom 12. September 1879) genommen, welches einige

wesentliche Verbesserungen enthält.

Zunächst wirkt der Schwimmer E (Fig. 19

Taf. 19) direct auf das lose Ventil i, so daſs der Flüssigkeitsspiegel ee nur in äuſserst geringen Grenzen schwankt.

Ferner sind in die Rohrleitung sowohl beim Austritte aus dem Hauptbehälter, als

unmittelbar über dem Ventilsitz des Schwimmers kleine Filter aus Seidenstoff und

Baumwolle eingeschaltet, um möglichst reines Erdöl den Flammen zuzuführen; auch ist

an der tiefsten Stelle der Leitung ein Entleerungs- (Dreiweg-) Hahn angeordnet.

Endlich hat der Brenner der Lampe eine solche Construction, daſs die in ihm

befindliche Oelmenge auf ein Minimum beschränkt bleibt und die Handhabung bequem

ist. Derselbe besteht nämlich aus der doppelten Hülse k

(Fig. 20), der Schraubenhülse l, dem

Dochtring m und der Tropfschale n. Letztere wird auf die vierkantige Spindel q aufgesteckt und mit der Scheibe o, die an

der äuſseren Hülse k durch ein Schräubchen p gehalten wird, verschraubt. Die Fangschale n steht sonach in fester Verbindung mit der

Schraubenhülse l. Da der Dochtring m durch eine Nuthführung an der Drehung längs der

äuſseren Hülse k verhindert ist, so bewirkt eine

Drehung des Knopfes an der Fangschale das Heben und Senken des Dochtes.

Die Idee, flüssige Brennstoffe mechanisch zu zerstäuben und den so entstandenen Nebel

zu entzünden, ist wieder aufgenommen und weiter ausgebildet in zwei Patenten.

Das erstere von Mensinga in

Flensburg (* D. R. P. Nr. 7744 vom 13. October 1878) verwendet als Brennstoff Erdöl

und erzeugt den Nebel durch atmosphärische Luft. Im Brenner vereinigen sich nämlich

zwei Rohre; das eine kommt vom Behälter für die Preſsluft, welche durch eine

Luftpumpe fortwährend ergänzt wird; das andere kommt vom Erdölbehälter, der unter

derselben Spannung (2at) steht. Es entstehen also

am Brenner zwei kräftige, einander einhüllende Strahlen von Erdöl und Luft. – Der

Apparat ist, wie der Erfinder selbst angibt, eigentlich mehr für Beheizung als für

Beleuchtung bestimmt.

Die zweite Construction von Hartmann und

Lücke in Mülheim a. Rhein (* D. R. P. Nr. 9195 vom 9. August 1879)

verwendet als Brennstoff billiges Theeröl und erzeugt den Nebel durch Wasserdampf,

wie S. 130 d. Bd. näher beschrieben wurde. Es ist nöthig, daſs ganz trockener Dampf

verwendet wird, wenn die Flamme hell und weiſs brennen soll; bei nassem Dampf wird

die Flamme röthlich und ruſsend. Ferner dürfte es sich empfehlen, die Lampe nur mit

Laterne zu verwenden, da sonst jeder Luftzug die auf dem Teller spielenden Flammen

durch den Spalt zwischen dem Teller und dem Trichter f

jagt. Der Dampfdruck betrug bei dem Versuche, welchem Ref. in der Fabrik der Berliner Actiengesellschaft für Centralheizungs-, Wasser-

und Gasanlagen anwohnte, 2at,5.

Für Sicherheitslampen hat Rob. Manie

in Unna (* D. R. P. Nr. 8923 vom 31. Januar 1879) einige Neuerungen an der

Construction der Körbe und in der Befestigung derselben angegeben (vgl. Fig.

21 und 22 Taf.

19). Der Boden der Körbe besteht aus Messing, ist conisch durchlöchert und von innen

einzulegen. Auſserdem berührt der Boden die äuſsersten Grenzen des Korbes. Das

Drahtgewebe ist von oben her doppelt mit dem Messingboden durch Ineinanderfalzen

verbunden. Durch diese Bodenconstruction ist die Widerstandsfähigkeit gegen die

Flamme (gegen Verbrennen) gröſser geworden. Eine weitere Neuerung besteht darin,

daſs der am unteren Ende auf den Cylinder aufzusetzende Messingring nicht

festgenietet, sondern lose aufgesteckt wird. Der Ring wird dadurch gehalten, daſs

das Drahtgewebe dreifach umgelegt und gehärtet ist, was eine gewisse Federkraft

erzeugt. Die Vernietung x verhindert das Verschieben

der Falze. Es braucht also hierbei nicht jedesmal erst eine Vernietung entfernt zu

werden, wenn der Korb gereinigt werden soll, da der Ring durch einen geringen Schlag

mit der Hand zu lösen ist. – Eine dritte Neuerung besteht in der Anordnung von

doppelten Wänden und Böden für den Korb. Der innere Korb zeigt einen Siebring s (Fig. 22),

welcher bezweckt, die von auſsen eindringende Luft direct zur Flamme zu führen. Da

durch diesen Doppelkorb die eindringenden Gase besser vertheilt werden, so bietet

derselbe besonders bei Untersuchung der Wetter vor der Arbeit den betreffenden

Beamten eine gröſsere Sicherheit.

Schlieſslich sei noch auf eine Anordnung hingewiesen, welche von

J. W. Göpel in Dortmund (* D. R. P. Nr. 9099 vom 9.

September 1879) patentirt wurde, eine Spielerei, durch die sich ganz hübsche

Beleuchtungswirkungen erzielen lassen. Vor einem (polygonalen) Spiegelglasreflector

befindet sich statt eines gewöhnlichen Brenners ein Rädchen (Fig. 23 und

24 Taf. 19), das aus acht horizontal gebogenen und aus vier schräg

aufsteigenden Ausströmungsarmen besteht. Durch die Biegung dieser Arme bewirkt das

ausströmende Gas (nach dem Princip des Segner'schen Rades) eine Drehung des

Rädchens, welches mit Glasglocken, Perlenschnüren o. dgl. ausgestattet ist. Das Rädchen läuft

auf einer Glasspitze in einem durch das Gasrohr hergestellten

Wasserverschluſscylinder.

J. Hf.

Tafeln