| Titel: | Zur Herstellung und Verwendung von Leuchtgas. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 228 |

| Download: | XML |

Zur Herstellung und Verwendung von

Leuchtgas.

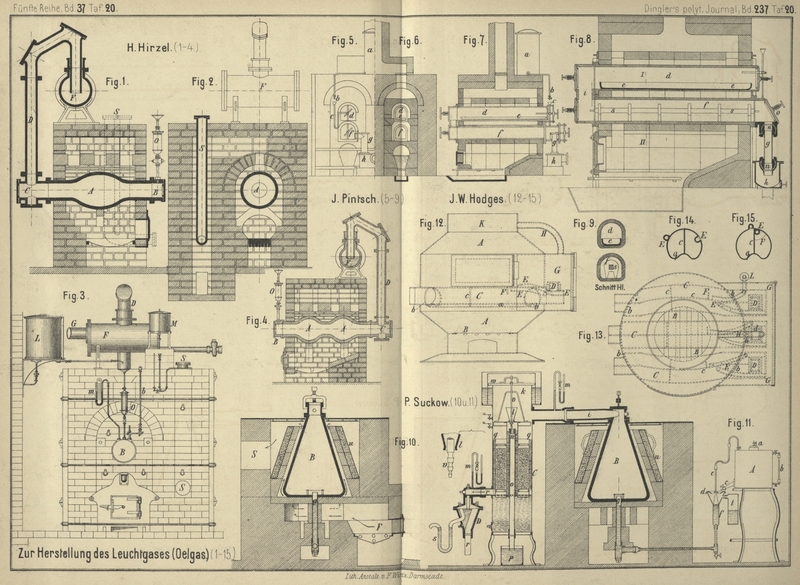

Mit Abbildungen auf Tafel 20.

(Fortsetzung des Berichtes S. 44 dieses

Bandes.)

Zur Herstellung und Verwendung von Leuchtgas.

A. Riebeck in Halle a. S.

(* D. R. P. Kl. 26 Nr. 8455 vom 25. Juli 1879) gibt ein beachtenswerthes Verfahren

an, durch Einführung eines porösen, mit Gasöl getränkten Körpers in die mit

Steinkohlen beschickte Retorte ein Mischgas herzustellen. Zu diesem Zweck werden

Sägespäne, welche mehr als das Doppelte ihres eigenen Gewichtes an Paraffinölen

aufnehmen können, möglichst trocken mittels einer Brause mit dem Gasöl übergössen.

Das Einfüllen dieses mit Oel getränkten Sagemehles geschieht mittels der

gewöhnlichen Füllmulden, indem man diese zuerst mit etwa 40 Procent der gewöhnlichen

Steinkohlenladung beschickt, sodann etwa 30 Procent des gewöhnlichen

Steinkohlengewichtes an mit Oel getränkten Sägespänen darüber breitet und mit etwa

30 Proc. Steinkohlen bedeckt. Die Füllmulde wird dann in die Retorte geschoben,

darin gewendet und weiter gearbeitet, wie bei dem gewöhnlichen Betriebe mit

Steinkohlen. – Das Verfahren wird in Halle mit bestem Erfolge praktisch

ausgeführt.

Oelgasbereitung. Während schon Jeannency (1856 142 316) die

mit Kalk aus Abfallseifenwasser gefällten Fettsäuren zur Herstellung von Leuchtgas

verwendete – ein Verfahren, das namentlich von Schwamborn (1875 215 221. 216 521) weiter ausgebildet wurde – Liebau

(1867 184 379) Wollabfälle, gab bereits Wetherhead (1858 150 215)

zur Herstellung von Fettgas eine liegende, mit Bimsstein gefüllte Retorte, H. Hirzel (1867 184 * 485.

1868 190 172. 428) eine Retorte für Erdölrückstände und

Hübner (1870 197 * 313)

eine stehende Retorte für Paraffinöl an (vgl. 1877 224

341).

Zur Darstellung von Leuchtgas aus Fetten, Erdölrückständen,

Theeröl, Fuselöl u. dgl. verwendet H. Hirzel in Leipzig

(* D. R. P. Kl. 26 Nr. 405 vom 11. September 1877 und Zusatz * Nr. 1218 vom 23.

October 1877) Retorten A (Fig. 1 bis

3 Taf. 20) mit sphärischen Erweiterungen. Das Oel gelangt von dem

Vorrathsbehälter L und Einlauf O aus durch den Hals B in die glühende

guſseiserne Retorte A, während das gebildete Gas durch

den Kopf C und das Rohr D

in die Theervorlage F und von hier durch das Rohr G zum Gasometer entweicht. Eine kleine, nur 75k schwere Retorte gibt stündlich 3 bis 4cbm Leuchtgas. Die abziehenden Gase erhitzen noch

das mit Kokes gefüllte U-Rohr S. Läſst man nun in den einen Schenkel

derselben von dem Behälter M aus Wasser eintropfen, so

daſs der gebildete Dampf in dem anderen Schenkel aufsteigt, so soll er hier zu

Kohlenoxyd und Wasserstoff zersetzt werden und, während der Vergasung durch das Rohr

b in die Retorte A

geleitet, die Gasausbeute wesentlich vermehren. Das Manometer m zeigt den in der Retorte herrschenden Druck an.

Hat man ölige oder theerige Producte, welche bei ihrer Vergasung leicht Rufs bilden,

so ist es zweckmäſsig, die Retorte auf einer oder beiden Seiten mit einem weiteren

Halse zu versehen, oder die sphärische Erweiterung theilweise zu beschränken,

wodurch sich die Kugelform zur Birn-, Ei-, Halbkugelform o. dgl. abändert. Hat man

ferner ölige oder theerige Producte, die sich, wie z.B. das Fuselöl, wegen ihrer

Flüchtigkeit leicht der Vergasung theilweise entziehen können, oder welche, wie z.B.

die schwersten Theeröle, nur sehr schwierig vergasen, so ist es zweckmäſsig, die

sphärische Erweiterung etwas, z.B. zur Melonenform, zu verlängern, auch zwei oder

mehrere hinter einander liegende sphärische Erweiterungen anzubringen (vgl. Fig.

4).

In einer 200k schweren Kugelretorte sind nach Hirzel zur Darstellung von 100cbm Oelgas etwa nöthig:

166k Paraffinöl

26,56 M.

230k Steinkohle

3,68

15 Stunden Arbeitslohn

4,50

Retortenersatz-Antheil

4,00

–––––––

38,74 M.

1cbm Oelgas kostet somit 38,74 Pf., während es für

33 bis 35 Flammen von 10 Kerzen Lichtstärke eine Stunde lang ausreicht.

N. KüchlerKüchler: Handbuch der Mineralöl-Gasbeleuchtung,

(München 1879) S. 24. hat ebenfalls Versuche gemacht, die

Gasausbeute zu erhöhen. Er verwendet eine guſseiserne, in zwei Räume getheilte

Retorte von -förmigem Querschnitt, in dessen unteren, mit Kokes und

Eisenfeilspänen gefüllten Theil er Wasser eintropfen lieſs, während die gebildeten

Gase in den oberen Raum traten, in welchem das Oel vergast wurde. Die Gasausbeute

wurde zwar vergröſsert, ohne die Leuchtkraft wesentlich zu beeinträchtigen; ein

befriedigendes Endresultat wurde aber bis jetzt nicht erzielt, da die Retorte zu

stark abgenutzt wurde. – Nach seiner Angabe erhält man in gewöhnlicher Weise aus

100k Paraffinöl 55cbm Gas, oder bei 8 Proc. Verlust 50cbm,6 von 11,3 Lichtstärken bei einem stündlichen Verbrauch von 28l, während 127l

Kohlengas nur 10 Kerzen gaben.

J. Pintsch in Berlin (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 1797 vom 3.

Juli 1877 und Zusatz * Nr. 6792 vom 31. December 1878) läſst die Oele aus dem

Behälter a und Hahn b, wie

Vorderansicht und Schnitte Fig. 5 bis

9 Taf. 20 zeigen, durch das U-förmig gebogene Rohr c in die obere guſseiserne Retorte d und zwar in die Blechschale e gelangen, welche einmal das Oel aufhalten soll, bis es völlig verdampft

ist, und dann die Reinigung der Retorten wesentlich erleichtert. Die hier erzeugten

und theilweise schon vergasten Oeldämpfe gehen durch die Verbindung i in die untere guſseiserne Retorte f, in welcher zur Beförderung der vollständigen

Vergasung ein Einsatzstück s aus Thon oder Eisen sich

befindet, bestehend aus scheibenförmigen, durch eine Längsstange verbundenen Brücken

(vgl. Fig. 8 und 9). Das Gas

geht nun zur Abscheidung der Theerdämpfe durch das Rohr g in die Vorlage h. – Diese neue Art der

Aufstellung der Vorlage hindert das theilweise Zurückflieſsen des Theeres in die

Retorte, vermeidet daher die dadurch veranlaſsten Verstopfungen und, nach Pintsch, Verschlechterungen des Gases.

Die frühere Verbindung der Retorte mit der Vorlage gab zu Brüchen des

Verbindungsstückes g Veranlassung, weil die lange

eiserne Retorte sich in der Hitze stark ausdehnte und dann beim Erkalten ebenso

wieder zusammenzog, während die feststehende Vorlage den hieraus folgenden

Bewegungen des Retortenkopfstückes nicht folgen konnte und so das Verbindungsstück

brechen muſste. Aus diesem Grunde ist eine bewegliche Verbindung der Retorte mit der

Vorlage angewendet, bestehend in einem Rohrstück g

(Fig. 8), welches an jeder Seite eine Kugel n

hat, die sich in eine entsprechende Höhlung legt und dadurch die freie Bewegung des

Retortenkopfstückes ermöglicht. Die kugelförmigen Röhren enden sind in den

gleichgeformten Höhlungen beweglich, schlieſsen ventilartig dichtend ab und werden

durch Deckflanschen festgehalten. Auſserdem ist das Kopfstück der Retorte, an

welchem sich dieser Anschluſs befindet, oben schräg abgeschnitten gestaltet und an

dieser Schrägung der Deckel o angebracht, so daſs man

nach Lösung dieses Deckels sowohl von oben nach unten durch das Verbindungsrohr

hindurch bis in die Vorlage, als auch von vorn in die ganze Länge der Retorte mit

einer Stange hineinstoſsen und so leicht die Reinigung bewirken kann.

Ueber die Zusammensetzung des mit diesem in der That vortrefflich arbeitenden

Apparate erzielten Leuchtgases wird Referent später berichten.

P. Suckow in Breslau (* D. R. P. Kl.

26 Nr. 7303 vom 9. Mai 1879) läſst das Oel von dem bei a (Fig. 10 und

11 Taf. 20) luftdicht verschlieſsbaren, mit Standglas b versehenen Behälter A

aus durch das Rohr c in den Trichter d flieſsen, in welchem das durch Gummischlauch mit A verbundene Rohr e

verschiebbar ist und so in bekannter Weise den Zufluſs regelt. In dem zweiten durch

die Feuerung F erhitzten Schenkel g des Verbindungsrohres verdampft das Oel und der Dampf

tritt durch einen kleinen Deckel über g seitwärts

abgelenkt in die glühende Retorte B. Die gebildeten

Gase gehen durch das mit Manometer m versehene Rohr i zum Reiniger C. Nachdem

sich in dem mit Wasser

gekühlten Räume k Ruſs und der gröſste Theil des

Theeres abgesetzt hat, geht das Gas durch den Trichter l, dessen Oeffnung durch eine Spindel v

verengt wird, und stöſst gegen den Bürstenring n.

Hierdurch soll sich der zähe Theer verdichten und durch das Rohr o in den Behälter p

abflieſsen. Da sich die Oeffnung im Trichter leicht verstopft, so ist die

Einrichtung getroffen, daſs eine Glasglocke w, an

welcher die Spindel v befestigt ist, sich bei jeder

Druckerhöhung hebt, die Spindel aus der Oeffnung des Trichters herauszieht, und

diese durch die an der Spindel angebrachten Nuthen reinigt. Diese Nuthen bewirken

auch, daſs die Glocke nicht gleichmäſsig in die Höhe steigt, sondern bei Eintritt

jeder Nuth in die Oeffnung des Trichters in Folge der dadurch entstehenden

Erweiterung des Gasdurchganges zurücksinkt. Diese Bewegung der Glocke soll so lange

stattfinden, bis die Oeffnung des Trichters rein ist.

Das Gas geht nun zwischen den Nadeln der ringförmig um das Rohr o gewundenen Kratzbürsten hindurch nach unten, steigt

in der Kokes- und Eisenoxydschicht herauf und geht durch die zweite

Kratzbürstenschicht q wieder nach unten, um durch das

Rohr r zu entweichen, nachdem es nochmals zur Verhütung

des Zurücktretens durch den Theerverschluſs D hindurch

gegangen ist. Der überschüssige Theer flieſst durch das Rohr s ab. Um die Feuergase, bevor sie durch den Kanal S (Fig. 10)

entweichen, dicht an der Retorte zu halten, ist über dieselbe der mit Schlackenwolle

und Chamotte gefütterte Eisenmantel u gestellt. Falls

das Gas irgendwie am Entweichen gehindert würde, drückt es das Oel in das Gefäſs t zurück, so daſs die weitere Gasbildung von selbst

aufhört.

Bei Verwendung unreiner, nicht völlig flüchtiger Oele dürfte diese Vorrichtung

weniger empfehlenswerth sein, da sich die nichtflüchtigen Stoffe im Rohre g absetzen und dieses schlieſslich verstopfen.

Einen namentlich für die Verwendung von Erdöl berechneten Apparat

hat J. W. Hodges in Flushing, Nordamerika (* D. R. P.

Kl. 26 Nr. 7410 vom 27. März 1879) angegeben. Der von höchstens zwei Mann tragbare

Ofen A (Fig. 12 bis

15 Taf. 20) enthält 3 oder mehr Retorten C,

welche durch die Feuerung auf dem Rost B erhitzt

werden. Dieselben tragen an einem Ende eine hydraulische Verschluſskammer D, welche mit irgend einer Flüssigkeit oder

geschmolzenem Metall (?) gefüllt werden soll und den Zweck hat, bei etwaigen

Verstopfungen das gebildete Leuchtgas in die Kammer G

und durch das Rohr H zum Schornstein K entweichen zu lassen. Das andere Ende der Retorte ist

mit dem Gasabzugsrohr verbunden. An jede Retorte ist eine oder mehrere Röhren E angegossen, welche mit einem über den Retorten

liegenden Oelbehälter verbunden sind und sich nach dem Innern der Retorte öffnen.

Vor jeder dieser Oeffnungen steht eine Platte F, gegen

welche das Oel

anprallt und zerstäubt auf den heiſsen Boden der Retorte niederfällt. Der Boden a einer jeden Retorte ist convex (vgl. Fig. 14 und

15) und am inneren Boden derselben sind in der Nähe der Enden der Retorte

Querrippen b (Fig. 12 und

13) angebracht, welche etwa auf dem Boden der Retorte sich ansammelndes

Oel in der Mitte der Retorte, wo sie am heiſsesten ist, halten. Eine einzelne

Retorte kann auch noch durch Scheidewände c in

Abtheilungen getheilt sein, von denen jede ihr besonderes Einströmungs- und

Ausströmungsrohr hat.

Wenn das Feuer in dem Ofen gut brennt und die Retorten hinlänglich heiſs geworden

sind, wird das Oel durch die Röhren L nach den Röhren

E geleitet und strömt aus diesen mit der durch die

hohe Lage des Oelbehälters bedingten Heftigkeit gegen die Platten F und von dort auf den heiſsen Retortenboden, um sofort

bei Berührung mit diesem in Gas umgewandelt zu werden, welches nach dem Gasometer

strömt.

Tafeln