| Titel: | Ueber die Herstellung von Bleiweiss. |

| Autor: | F. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 244 |

| Download: | XML |

Ueber die Herstellung von Bleiweiſs.

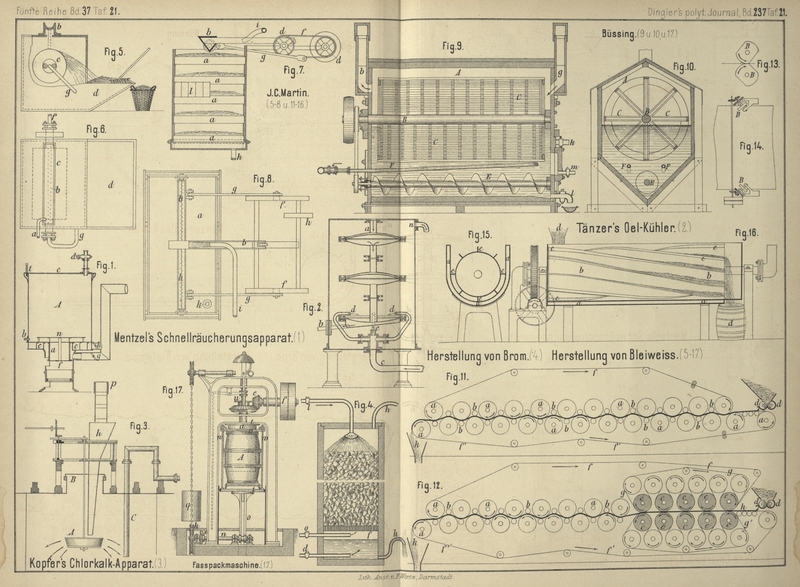

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

(Schluſs des Berichtes S. 73 Bd. 235.)

Ueber die Herstellung von Bleiweiſs.

J. C. Martin in Richmond, England (*

D. R. P. Kl. 22 Nr. 3550 vom 11. October 1877) glaubt dem gefällten Bleiweiſs

dieselbe Dichte und Deckkraft zu geben, wenn er dem getrockneten Niederschlage 0,4

Proc. Bleisuboxyd beimischt; letzteres erhält er dadurch, daſs er Bleikörner mit

Wasser in einen sich drehenden Cylinder bringt und Luft hindurchstreichen läſst. Das

gebildete graue Suboxyd setzt sich aus dem abflieſsenden Wasser leicht ab und wird

dann getrocknet.

Zur Herstellung des Bleiweiſses wird zunächst das metallische Blei gekörnt. Zu diesem

Zweck läſst man das geschmolzene Blei durch das Rohr a

(Fig. 5 und 6 Taf. 21)

in die durchlöcherte Rinne b flieſsen, von welcher es

auf den mittels der Leitung fg mit Kühlwasser

versorgten, rasch sich drehenden Cylinder c tropft und

von diesem in den Wassertrog d geschleudert wird.

Dieses zerkleinerte Blei wird nun auf Horden a (Fig.

7 und 8 Taf. 21)

ausgebreitet. Ueber denselben ist ein durchlöcherter Kasten b angebracht, welcher mittels der Schubstange g und der über die Rollen d geführten Kette

f hin und her bewegt wird und dadurch die von dem

Rohr i zugeführte Essigsäure gleichmäſsig über das Blei

vertheilt. Die gebildete Bleilösung flieſst durch das Rohr k zu den Niederschlaggefäſsen, um in gewöhnlicher Weise gefällt zu werden. Um den

Luftzutritt erforderlichen Falls beschränken zu können, sind Schieber l angebracht. Das gefällte Bleiweiſs wird von der

Flüssigkeit getrennt, nochmals gewaschen und in bekannter Weise abgepreſst.

M. F. Maxwell Lyte macht im Moniteur industriell 1879 Bd. 6 S. 164 den Vorschlag,

Blei aus seinen Lösungen mit Zink schwammförmig zu fällen und es dann in bekannter

Weise auf Bleiweiſs zu verarbeiten. Die erhaltene Zinklösung wird ausgefällt und der

Niederschlag wieder zu Zink reducirt.

Nach H. Endemann (Wagner's Jahresbericht, 1877 S. 422)

zeichnet sich das aus Wismuth haltigem Blei hergestellte Bleiweiſs durch groſse

Weiſse und Deckkraft aus.

Das von Thenard vorgeschlagene und von Roard in Chichy zuerst im Groſsen ausgeführte, sogen,

französische Verfahren besteht bekanntlich darin, daſs durch eine Lösung von basisch

essigsaurem Blei Kohlensäure geleitet wird (vgl. 1865 177

* 220). Cory (1840 75 * 386)

lieſs die Kohlensäure auf die als Regen herabfallende Bleilösung wirken, – ein

Verfahren, welches dann Cookson (1877 226 560) patentirt erhielt. Ure (1839 74 225) lieſs die Kohlensäure direct

auf die mit 1 Proc. Essig versetzte Bleiglätte einwirken – ein Verfahren, welches

Schubarth (1841 82 193)

besonders empfahl, während Artus (1869 192 510) ein schwereres Weiſs erhielt durch Zusatz von

2,5 Proc. essigsaurem Blei. Auch Sewell (1840 75 56) leitete anfangs die Kohlensäure in das Gemisch von

Bleioxyd und essigsaures Blei, dann aber in basische Lösungen, oder er fällte, wie

Hemming (1838 70 317),

Bleinitrat mit Alkalicarbonat. Button und Dyar (1839 71 * 34) wollen

basisch salpetersaures Blei mit Kohlensäure fällen, Fourmentin (1848 109 * 218) Oxychlorid.

H. Büssing in Braunschweig (* D. R.

P. Kl. 22 Nr. 4507 vom 16. Juni 1878) hat einen Apparat zum Fällen der Lösungen von

essigsaurem Blei patentirt. Der Holzbottich A (Fig.

9 und 10 Taf. 21)

wird durch das Rohr k mit der Lösung halb gefüllt, die

Flüssigkeit mittels der Heizrohre F angewärmt und durch

Riementrieb die Welle B mit dem aus Stäben und

Holzgeflecht gebildeten Gitterwerk C in Umdrehung

versetzt. Nun läſst man von dem Rohr g aus Kohlensäure

eintreten und die nicht absorbirten Gase durch das Rohr b entweichen. Ist die Fällung beendet, so läſst man absetzen, die klare

Flüssigkeit durch das Rohr m und den mittels der

Schnecke E aufgerührten Farbstoff durch den Hahn l abflieſsen.

Eine ganze Reihe von Vorschlägen wurde gemacht, die Verwendung von Essig zu ersparen.

So wollen Torassa, Muston und Wood (1834 54 127), Versepuy (1843 89 124), Chenot (1853 128 56) und Girard (1868 189 84) das

passend zerkleinerte Blei mit Wasser befeuchten und durch Einleiten von

atmosphärischer Luft und Kohlensäure in Bleiweiſs überführen. Zur Beschleunigung der

Reaction setzen Prechtl (1837 63 217) und Holland (1838 70 382) Alkalicarbonat, Gannal (1843 88 463. 1847 106 273) etwas Salpetersäure zu. Maugham

(1838 68 131) leitet die Kohlensäure in ein Gemisch von

Bleioxyd mit Wasser, dem Dale und Millner (1870 197 187) etwas

Soda, Millner (1877 224 231)

Chloralkalien zusetzen, während Spence (1866 182 225) das Bleioxyd in Aetzalkalien löst und dann mit

Kohlensäure fällt. Watt und Tebbut (1838 70 67), Payen (1850 115 442) und Fell (1867 184 539) wollen

schwefelsaures Blei mittels Alkalicarbonat in Bleiweiſs überführen, Pattinson (1841 80 386. 1844

93 62) Chlorblei mit kohlensaurem Calcium oder

Magnesium zersetzen. Heard (1839 72 320) schmilzt das Blei mit salpetersaurem Natrium und behandelt das so

erhaltene Bleioxyd mit Kohlensäure. – G. T. Lewis in

Philadelphia (Amerikanisches Patent Nr. 224 548 vom 26. November 1879) leitet den

aus Schmelzöfen aufsteigenden Bleirauch durch glühende Retorten und läſst dann in

Kühlröhren absetzen. Ob das so erhaltene Product wirklich Bleiweiſs ist, darf wohl

bezweifelt werden. Etwa ebenso unverständlich ist der Vorschlag von Groves (1827 25 246).

Als Ersatz für Bleiweiſs schlägt Pattinson (1849 114 126) basisches Chlorblei vor, dessen Darstellung Brummlen (1861 159 237)

beschreibt. Fink (1855 137

236) empfiehlt zum Bleiweiſs einen Zusatz von Schwerspath, Cobley (1861 162 317) von Borax.

Das auf die eine oder andere Weise gewonnene Bleiweiſs kann nun mit dem von J. C. Martin in Richmond, England (* D. R. P. Kl. 82

Nr. 7051 vom 28. Januar 1879) angegebenen, in Fig. 11 bis

16 Taf. 21 dargestellten Apparat getrocknet werden. Zwei endlose Bänder

f, f' (Fig. 11)

aus Tuch mit groſsem Aufsaugevermögen werden zwischen mit Tuch bespannten und

erwärmten Walzen a hindurchgeführt, denen noch kleine

Druckwalzen b gegenüber stehen, und so das durch die

beiden Walzen d zugeführte Bleiweiſs trocknen und in

den Trichter k entleeren. Statt jede Walze besonders zu

bespannen, können auch endlose Bänder g, g (Fig.

12) angebracht werden, welche innerhalb der beiden Tücher f, f' laufen. Die Treibwalzen c brauchen hier nicht erwärmt zu werden.

Um aus den endlosen Tüchern die hin und wieder entstehenden Falten zu beseitigen,

sitzen auf jeder Seite des Tuches ein Paar Räder B

(Fig. 13 und 14), deren

Umfang an zwei Stellen abgeflacht ist. Beim Drehen dieser Räder werden die Tücher

von den runden Theilen gefaſst und gestreckt, dann von den flachen wieder

losgelassen. – Ist der Trockenapparat etwa 10 bis 12m lang, so kommt das Bleiweiſs in 45 bis 60 Minuten mit 3 bis 5 Proc.

Feuchtigkeit in den Trichter k (Fig. 11 und

12).

Um eine zu groſse Länge der Maschine zu vermeiden, ist die in Fig. 15 und

16 gezeigte Anordnung getroffen. Das Material wird über die Fläche eines

groſsen Trockencylinders b geführt, welcher durch Dampf

o. dgl. erhitzt wird und mit den gewöhnlichen Mitteln versehen ist, um das

Niederschlagswasser abzulassen. Der Cylinder dreht sich innerhalb eines Behälters

bezieh. Mantels a, welcher ebenfalls erhitzt wird, und

ist mit vorstehenden Leisten e, die auch in einer

vollständigen Spirale angeordnet sein können, versehen, so daſs das bei d aufgegebene Material bei der langsamen Drehung des

geheizten Cylinders den Leisten entlang streicht und auf der anderen Seite

getrocknet in das Faſs d fällt. – Für die meisten

Zwecke dürfte der Apparat von Büssing (1877 224 * 293) vorzuziehen sein.

Zum Schutz der Athmungsorgane der bei der Herstellung von

Bleiweiſs u. dgl. dem Einsaugen gesundheitsgefährlicher Bestandtheile ausgesetzten

Personen (vgl. 1849 112 317) hat B. Leob in Berlin (* D. R. P. Kl. 30 Nr. 1328 vom 1. September 1877) einen

an den Mund zu befestigenden Apparat construirt.

Vorzuziehen ist jedenfalls, die Arbeiter überhaupt nicht dem Bleiweiſsstaub

auszusetzen. Diese Aufgabe wird erleichtert durch die Faſspackmaschine von H. Büssing. Das Faſs A

(Fig. 17 Taf. 21) ist auf den Cylinder a

geschoben, in welchem eine Schnecke mit zwei Umgängen, die mit der Unterkante des

Cylinders abschliefst, durch Kegelräder e und

Riemenscheibe f bewegt wird. Die den Tisch i tragende Zahnstange o

dreht bei ihrer Verschiebung die Welle n, deren Ende

eine Schneckenrolle k trägt. Der Packcylinder a ist oben mit dem das Füllrohr u tragenden Deckel t luftdicht geschlossen.

Die Dichtung des Fasses mit dem Cylinder wird durch eine Scheibe v hergestellt, welche unten mit Gummi oder Filz belegt

ist und durch die Schrauben w fest an das Faſs gepreſst

wird.

Wird dem feststehenden Packcylinder a

durch das Rohr u Material zugeführt und gleichzeitig

die Schnecke in Umdrehung gesetzt, so befördert letztere das Bleiweiſs nach unten in

das Faſs und preſst der untere Umgang der Schnecke das Material zu einer Dichtigkeit

in dem Faſse zusammen, welche dem durch das Gewicht q

dem Tische mitgetheilten Drucke entspricht. Von da ab füllt die Schnecke, der

Zuführung der Menge des Materials entsprechend, das Faſs immer mehr und drückt

dasselbe auf dem Tische nach unten, wobei sich die Kette spiralförmig auf die Rolle

k aufwickelt und das Gewicht q hebt. Je mehr das Faſs gefüllt wird, desto gröſser

wird auch das Gewicht desselben, welches bestrebt ist, den Druck von unten gegen die

Schnecke zu vermindern. Zur Ausgleichung dieses Druckunterschiedes dient die

Spiralform der Rolle k, indem die Kette sich mit

zunehmender Füllung des Fasses auf einen gröſseren Radius der Rolle auflegt.

Ist das Faſs bis zu der gewünschten Höhe gefüllt, so wird dieser

Augenblick dem Arbeiter durch ein hörbares Zeichen, von der Glocke der Maschine

ausgehend, angezeigt; hiernach wird letztere entweder durch eine selbstthätige

Ausrückvorrichtung, oder vom Arbeiter selbst ausgerückt. Um das gepackte Faſs von

dem Tische zu entfernen, sind die Schrauben w zu lösen

und ist hiernach der

Tisch mit dem Faſs mittels Schraubenrad x um so viel zu

senken, wie der Packcylinder a noch in das Faſs

hineinragt, wonach das Faſs von dem Tische entfernt und ein leeres untergeschoben

werden kann.

F.

Tafeln