| Titel: | Fr. Gosebrink's selbstregulirender Hebereinlauf für rückenschlächtige Wasserräder. |

| Autor: | F. H–s. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 262 |

| Download: | XML |

Fr. Gosebrink's selbstregulirender Hebereinlauf für

rückenschlächtige Wasserräder.

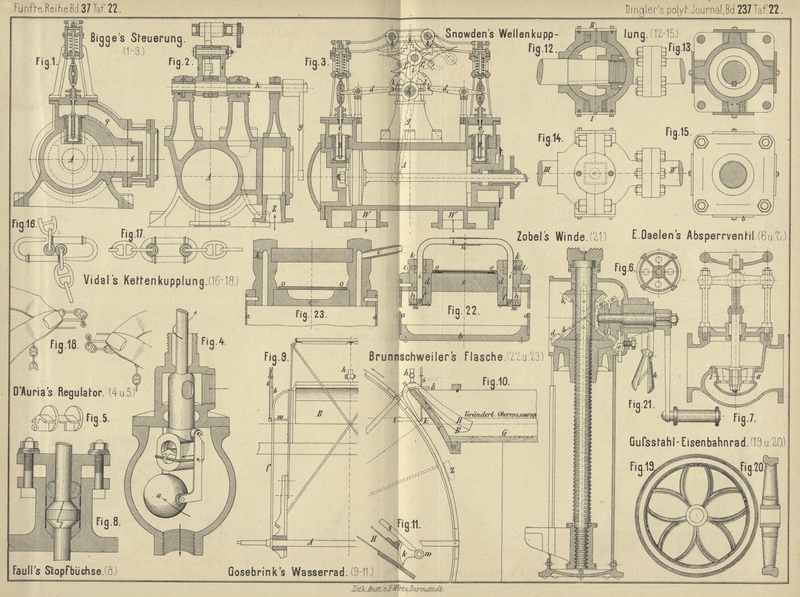

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Gosebrink's Hebereinlauf für rückenschlächtige

Wasserräder.

Statt eines Coulisseneinlaufes bringt Fr. Gosebrink in

Werther bei Bielefeld (* D. R. P. Kl. 88 Nr. 7283 vom 18.

März 1879) bei rückenschlächtigen Wasserrädern einen eigenthümlichen Hebereinlauf an

zu dem Zweck, Schwankungen des Radeffectes bei Aenderungen des Oberwasserspiegels

selbstthätig zu hindern. Das Gerinne G ist, wie Fig.

9 und 10 Taf. 22

zeigen, allseitig geschlossen und über dessen dem Rad zugekehrten Stirnwand ein

Heber H von rechteckigem Querschnitt gelegt, welcher

mittels der Stangen f an der Radachse A so gehalten ist, daſs er um diese schwingen kann.

Eine solche Schwingung erfolgt bei einer Aenderung des Oberwasserspiegels, weil der

Heber vermöge der an ihm angebrachten Schwimmblase B

dem Wasserstand folgen muſs. Die Form dieser Blase ist so gewählt, daſs sich beim

Steigen des Hebers durch das steigende Oberwasser die Entfernung t von letzterem bis zur Mündung k des Hebers verringert. Diese Entfernung ist aber für die durch den Heber

dem Rad zugeführte Wassermenge bestimmend. Ihre Verringerung bei steigendem

Oberwasser hat eine Verringerung der Aufschlagswassermenge, also eine Verminderung

der Kraftabgabe des Rades zur Folge, während die letztere andererseits mit dem

Gefälle zunimmt. Gefälle und Wassermenge können sich nun bei zweckmäſsiger

Formgebung der Schwimmblase B des Hebers gegenseitig so

reguliren, daſs der Effect des Rades innerhalb gewisser Grenzen vom Oberwasserstand

unabhängig bleibt. Eine besondere Regulirung der Aufschlagswassermenge ist noch

durch theilweise Absperrung der Hebermündung k mittels

einer durch den Stellhebel s zu handhabenden

Rundschütze k (Fig. 11)

möglich.

Soll das Rad in Gang gesetzt werden, so wird diese Schütze zunächst geschlossen, der

Heber durch den Hahn h gefüllt, letzterer dann abgesperrt und die Schütze

wieder geöffnet. Beim Abstellen des Rades auf längere Zeit wird über die

Hebermündung von unten her eine gleichfalls mittels Stangen an der Radachse hängende

Tasche Z so weit geschoben, daſs der Rand über den

Oberwasserspiegel reicht. Auſser der vollkommen selbstthätigen Regulirung, welche

jede Beaufsichtigung überflüssig macht, bietet der beschriebene Hebereinlauf

namentlich den Vortheil, daſs die Ausfluſsgeschwindigkeit leicht der

Umfangsgeschwindigkeit des Rades zur Erzielung des gröſsten Nutzeffectes angepaſst

werden kann.

F. H–s.

Tafeln