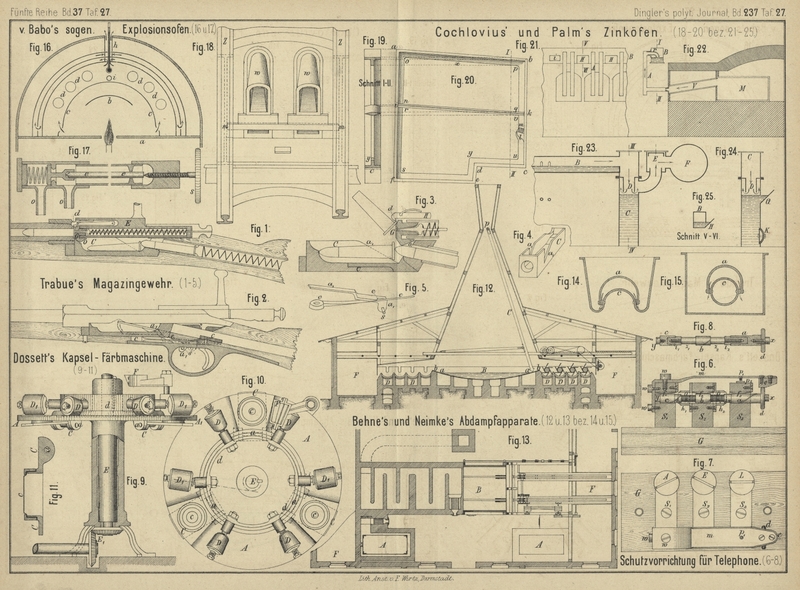

| Titel: | Schutzvorrichtung gegen Blitzschlag für Telephone. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 296 |

| Download: | XML |

Schutzvorrichtung gegen Blitzschlag für

Telephone.

Mit Abbildungen auf Tafel 27.

Elsasser's Schutzvorrichtung für Telephone.

Die zur Herstellung der Drahtrollen in den bei den deutschen

Reichs-Telegraphenanstalten verwendeten Fernsprechapparaten benutzten isolirten

Drähte von 0mm,1 Durchmesser sind in Folge ihrer

geringen Stärke und der geringen Dicke der isolirenden Seidenumspinnung derselben

leicht Zerstörungen durch solche Entladungen der atmosphärischen Elektricität

ausgesetzt, welche von den bei allen Reichs-Telegraphenanstalten aufgestellten

Plattenblitzableitern nicht zur Erde abgeführt werden. Es wurde deshalb die

Herstellung einer anderweiten Schutzvorrichtung in Erwägung genommen. Unter allen

bisher bekannten Constructionen von Blitzableitern erschien eine in der

französischen Telegraphenverwaltung schon vor langer Zeit angewendete Einrichtung

für den vorliegenden Zweck am meisten geeignet und es ist das Wesentliche derselben

der nachstehend beschriebenen Schutzvorrichtung zu Grunde gelegt. Bei der

Herstellung war auch der Umstand noch in Betracht zu ziehen, daſs die

Schutzvorrichtungen gröſstentheils bei solchen Verkehrsanstalten zur Aufstellung

kommen, deren Beamten ein eingehendes Verständniſs des Wesens und der verschiedenen

Wirkungen der Elektricität nicht wohl zugemuthet werden kann. Es kam deshalb darauf

an, den gedachten Schutzvorrichtungen eine solche Gestaltung zu geben, daſs bei eintretender

Beschädigung derselben durch Blitzschlag u.s.w. nicht nur die Herstellung der

Betriebsfähigkeit der Leitung durch einfache Beseitigung des beschädigten Theiles

selbstthätig erfolge, sondern daſs auch die Instandsetzung der Schutzvorrichtung

selbst von ungeübten Personen schnell und sicher auszuführen sei.

Die diesen Anforderungen entsprechende, in ihren Einzelheiten von E.

Elsasser, Vorsteher der Kaiserlichen

Telegraphenapparat-Werkstatt zu Berlin,

angegebene Einrichtung der Schutzvorrichtung ist nach der Elektrotechnischen Zeitschrift, 1880 S. 202

folgende.

Auf einer 115mm langen und 56mm breiten, aus hartem Holz in dreifacher Lage

hergestellten Grundplatte G (Fig. 6 und

7 Taf. 27) sind drei winkelförmige Messingstücke S1 bis S3 je mittels einer Holzschraube und zwei

Stellstiften befestigt. An den freien Enden der auf der Grundplatte aufliegenden

Schenkel dieser Messingstücke sind zur Befestigung der Zuleitungsdrähte die

Klemmschrauben A, E und L

gebracht. Die lothrecht stehenden Schenkel der gedachten Messingstücke sind in der

Längsrichtung der Grundplatte – behufs Aufnahme der nachstehend beschriebenen

Spindel – durchbohrt; in diesen Durchbohrungen sind die rechtwinklig gebogenen und

seitlich angeschraubten Blattfedern f1 bis f3 eingelassen.

Die Spindel (Fig. 6 und

8) besteht aus den drei oben abgeflachten Messingcylindern a, b und c, welche durch

die Ebonithülsen i1 und

i2 mit einander

verbunden, gleichzeitig aber von einander isolirt sind. Die mit a und c bezeichneten

Theile der Spindel tragen an ihrem auſseren Ende je eine kleine mit x und y bezeichnete

Schraube; an ihrem inneren Ende sind diese Spindeltheile zur Aufnahme der

Ebonithülsen i1 und i2 entsprechend

ausgebohrt. Das Metallstück b ist an seinen beiden

Enden z1 und z2 so abgedreht, daſs

sich daselbst zwei Zapfen von geringerem Durchmesser bilden. Diese beiden Zapfen

sind mit je einer in die Ebonithülsen i1, i2 eingreifenden Schraube versehen. Die so gebildete

Spindel ist mit durch Seidenumspinnung isolirtem Kupferdrahte o (Fig. 6) von

0mm,1 Stärke derart umwickelt, daſs dieser

Draht in dicht an einander liegenden Windungen die Zapfen z1, z2 umgibt und sich in die in der Zeichnung

angegebenen spiralförmigen Nuthen der drei Metallstücke a,

b und c einlegt. Das eine Ende des Drahtes

ist, nachdem dasselbe von der isolirenden Hülle befreit und blank geschabt worden,

zwischen der mit einem Stellstift versehenen Unterlagscheibe d und dem äuſseren Ende des Metallstückes a

mittels der Schraube x festgeklemmt. Das andere

Drahtende ist in gleicher Weise, jedoch unter Fortfall der Unterlagscheibe, an das

äuſsere Ende des Metallstückes c befestigt. Durch

diesen Draht sind demnach die Theile a und c leitend verbunden, während derselbe durch die dünne

Seidenumspinnung von dem Theile b isolirt bleibt. Die

Drahtwindungen um die

Zapfen z1, z2 sind von zwei mit

dem Messingstück S2 in

leitender Verbindung stehende Messinghülsen h1 und h2 umgeben und dadurch auch gegen äuſsere

Beschädigung geschützt.

An dem Messingstück S1

ist ferner noch eine starke, mit einem Platincontacte p1 und einem vorn abgeschrägten

Ebonitstück e versehene Messingfeder m mittels der Schrauben w

befestigt. Dem Platincontacte p1 gegenüber ist auf der oberen Seite des

Messingstückes S3 der

Platincontact p2

aufgelöthet. Beide Contacte p1 und p2 berühren sich, wenn die eben beschriebene Spindel aus den Bohrungen der

Messingstücke S1 bis

S3 entfernt ist.

Wird die Spindel in die in Fig. 6

gezeichnete Stellung gebracht, so wird die Messingfeder m durch Aufgleiten des Ebonitstückes e auf

den oberen Rand der Unterlagscheibe d gehoben und die

metallische Verbindung der Platincontacte p1 und p2 unterbrochen.

Bei den deutschen Reichs-Telegraphenanstalten wird die Schutzvorrichtung zwischen dem

in allen Fällen zur Aufstellung gelangenden Plattenblitzableiter und dem

Fernsprechapparat derart eingeschaltet, daſs der vom Plattenblitzableiter kommende

Draht an die Drahtklemme L und der zum

Fernsprechapparat führende Draht an die Klemme A

befestigt ist. Die Klemme E wird mit der Erdleitung

verbunden. Ist der Fernsprechapparat in eine durchgehende Leitung einzuschalten,

dann werden zwei Schutzvorrichtungen aufgestellt, für jeden der beiden

Leitungszweige eine.

Hiernach geht ein die Leitung durchlaufender elektrischer Strom zunächst durch die

Leitungsplatte des Plattenblitzableiters und gelangt dann zur Drahtklemme L der Schutzvorrichtung. Von hier geht der Strom über

Schiene S3, Feder f3, Spindeltheil a und Schraube x zur

Drahtumwicklung der Spindel, verfolgt diesen Draht bis zur Schraube y, gelangt durch Feder f1 und Schiene S1 zur Drahtklemme A, demnächst zum Fernsprechapparat und nach Durchlaufung der

Drahtwindungen des letzteren zur Erde bezieh. (bei Einschaltung des Apparates in

eine durchgehende Leitung) durch die übrigen Apparate zum anderen Leitungszweig. Da

der mittlere Theil b der Spindel mit seinen Zapfen z1 und z2 durch die Feder f2, das Messingstück

S2 und die

Klemmschraube E mit der Erde verbunden ist, da ferner

die die Leitung durchfliſsenden Ströme den die Zapfen z1 und z2 in vielen Windungen dicht umschlieſsenden Draht

der Schutzvorrichtung durchlaufen müssen, ehe sie zur Drahtrolle des

Fernsprechapparates gelangen, so werden die den zugehörigen Leitungsdraht treffenden

Entladungen der atmosphärischen Elektricität, welche nicht durch die

Plattenblitzableiter abgeleitet werden, die aber doch noch kräftig genug sind, um

eine Zerstörung der Drahtwindungen des Fernsprechapparates veranlassen zu können, in

der Schutzvorrichtung von dem dünnen Drahte zu dem mit der Erde in Verbindung

stehenden Theil der

Spindel überspringen. Dabei wird die dünne, isolirende Hülle des Drahtes verbrennen

und in der Regel auch der Draht selbst durch Schmelzen zerstört werden. In beiden

Fällen tritt eine Berührung des von der isolirenden Hülle befreiten Drahtes mit dem

mittleren Theil der Spindel bezieh. mit den Metallhülsen h1, h2

ein; dadurch wird die Leitung unmittelbar und vor dem Fernsprechapparat mit der Erde

verbunden, die Entladungsströme können zur Erde gelangen, die Drahtrolle im

Fernsprechapparat wird gegen Zerstörung geschützt. Ergibt sich nach einer solchen

Entladung, daſs die Leitung unterbrochen ist oder eine ungehörige Verbindung mit der

Erde erhalten hat, so ist die Spindel aus der Schutzvorrichtung herauszunehmen. Die

Feder m geht dann herunter, durch die eintretende

Berührung der Platincontacte p1, p2 wird die leitende

Verbindung zwischen den Drahtklemmen L und A wieder hergestellt: die Leitung ist wieder

betriebsfähig. Durch Einschiebung einer neuen Spindel kann die Schutzvorrichtung

ohne Schwierigkeit und in kürzester Frist wieder in Stand gesetzt werden.

Tafeln