| Titel: | Ueber Neuerungen an Feuerungsanlagen. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 373 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Feuerungsanlagen.

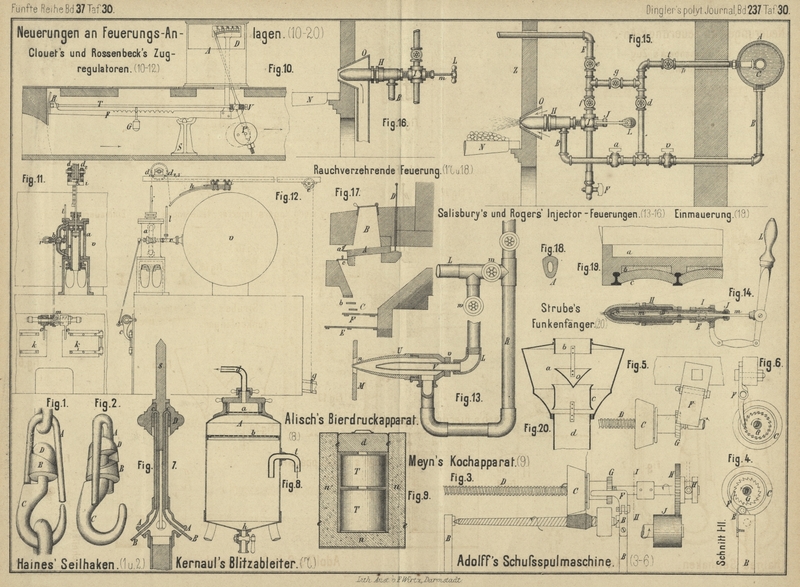

Mit Abbildungen auf Tafel 30.

(Fortsetzung des Berichtes S. 36 dieses

Bandes.)

Ueber Neuerungen an Feuerungsanlagen.

Selbstthätige Zugregulatoren.

Bekanntlich ist unmittelbar nach dem Aufgeben der Kohlen mehr Luft zur völligen

Verbrennung erforderlich als später (vgl. 1879 233 134).

Dem entsprechend hat bereits Prideaux (* 1855 137 403) eine Vorrichtung angegeben, welche eine

besondere Luftzufuhr selbstthätig regelt; Andere beschränken sich darauf, Temperatur

und Zugstärke der Rauchgase zu regeln. So bringt Clouet

einen guſseisernen Wagebalken F (Fig. 10

Taf. 30) mit gebogenem Schieber R in dem Fuchse,

welcher die Feuergase in die Pfeilrichtung abführt, auf die Schneide des Lagerbockes

S ins Gleichgewicht. Die Kupferstange T ist vorn mit dem Wagebalken fest verbunden, hinten

aber an die Stange A befestigt, deren Spitze sich als

Zeiger vor der fest mit dem Balken F verbundenen Scale

D bewegt. Mittels der Stellschraube V und des auf dem Balken verschiebbaren Laufgewichtes

G wird dieser so eingestellt, daſs einer bestimmten

Temperatur auch eine gewünschte Schieberstellung entspricht. Sinkt die Temperatur

der Gase, so zieht sich die Kupferstange T mehr

zusammen als der Eisenbalken, so daſs durch Verschiebung des Gegengewichtes P nach rechts hier der Balken T sinkt und somit der Schieber R gehoben

wird. Steigt die Temperatur, so wird der Schieber durch umgekehrte Bewegung geschlossen. Eine

Glasscheibe vor der Scale D läſst den Gang des Zeigers

A und somit auch des Rauchschiebers beobachten.

Rossenbeck (Zeitschrift für Berg-,

Hütten- und Salinenwesen, 1879 S. 264) hat an einem Kessel der Zeche Victoria Matthias einen Apparat angebracht, welcher

mittels Dampfdruck das Feuer und den Dampfdruck selbst regelt. Der Apparat besteht

aus einem guſseisernen Cylinder a (Fig. 11 und

12 Taf. 30), welcher auf eine guſseiserne Säule geschraubt ist und zwei

ungleich groſse Dampfkolben aufnimmt. Die Oberfläche eines Kolbens kann durch den

Hahn b mit dem Kesseldampf verbunden werden. Der groſse

Kolben hat statt der Kolbenstange ein mit dem Deckel des Kolbens zusammengegossenes

Rohr, welches nach abwärts geht und zur Führung für den gröſseren, sowie auch als

Cylinder für den kleineren Kolben dient. Der kleine Kolben hat eine nach oben

gehende Kolbenstange, welche durch den gröſseren Kolben und den Deckel des Cylinders

a geht. Am obern Ende der Kolbenstange ist eine

Kette befestigt, welche zur Kettenrolle d1 führt. Die Rolle d2 nimmt die Kette auf, welche nach dem

Rauchschieber g über die Rolle e geht, während die Kette auf d3 mit einer Guſsstahlfeder h verbunden ist, welche an den Balken i

festgeschraubt wurde. Die Ketten sind so auf die Rollen gelegt, daſs beim Drehen

derselben, da die Rollen fest auf der Achse sitzen, die Ketten, welche auf d1 und d2 liegen, wenn die

Rolle links gedreht wird, beide ablaufen, während die auf d3 aufläuft, und umgekehrt. Die Feder h hat, sobald der Dampf über dem groſsen Kolben

ausgelassen, oder wenn die Spannung über dem kleinen sinkt, den kleineren und

groſsen Kolben, sowie den Rauchschieber zu heben. Der Hebel des Hahnes b ist mittels eines nach unten gehenden Gelenkes mit

dem Feuerthürverschluſs verbunden. Ueber den zwei Feuerthüren liegt eine Achse,

welche an ihren Enden mit den Thürrahmen fest verbunden ist und links und rechts

zwei Hebel c, c1 trägt,

um die Feuerthüre k, k1

zuzuhalten; auſserdem sitzt in der Mitte der Achse eine Büchse m, welche sich nach den Seiten bis an die Hebel c, c1 verschieben

läſst; letztere haben je eine Vertiefung auf Seite der Büchse, welche mit

angebrachten Vorsprüngen so lang ist, daſs, wenn die Büchse in der Mitte zwischen

den Hebeln steht, die Vorsprünge der Büchse etwas in die Vertiefungen der Hebel

reichen. In die Büchse m sind zwei Nuthen, die eine

nach der rechten, die andere nach der linken Seite eingedreht. Jede dieser Nuthen

nimmt eine Keilerhöhung auf. Es liegen zwei verschiebbare Keile in der Achse, von

welchen jeder zwei Erhöhungen hat; die eine faſst in die runde Nuth der Büchse, die

andere in die Längsnuth der Hebel c, c1.

Die in Fig. 11 angegebene Stellung der Büchse verhindert das Oeffnen beider

Thüren, indem mit der Büchse beide Keile etwas in die Hebel c, c1 geschoben sind

und die Achse m sich nicht drehen läſst. Soll nun die

Thür k geöffnet werden, so muſs zunächst m fast vor c nach links

geschoben werden. Der Keil links tritt aus dem Hebel heraus und gestattet nun das

Drehen des Hebels c, welcher sich aber nicht allein

drehen kann, sondern m mitnehmen muſs. Dreht sich m aber, so dreht sich auch der Hahn b und läſst Dampf mittels der Dampfleitung r aus dem Dampfsammler v

über den groſsen Kolben. Diese Kolbenfläche ist nun so groſs, daſs schon bei 1at Spannung im Kessel der groſse Kolben und mit

diesem der kleine nach unten geht, der Rauchschieber also jetzt geschlossen wird, so

daſs keine kalte Luft in das Feuer strömt, der Kessel und die Feuerzüge nicht

abgekühlt werden. Die Büchse m kann nun nicht eher

wieder nach der Seite geschoben werden, bis c die

Feuerthüren wieder fest zudrückt; es kann also nur je eine Feuerthür geöffnet

werden. Soll die Thür k1 rechts geöffnet werden, so schiebt man m nach rechts; der Vorsprung links von m

tritt aus c heraus und der an der anderen Seite in c1 rechts herein, so

daſs man also k1 öffnen

kann. Beim Oeffnen von k1 geht der Rauchschieber wieder zu. Bleiben die Thüren geschlossen, so

steht der Hahn b, wie Fig. 11

zeigt. Es tritt dann Dampf in a ein und von hier durch

die Löcher des Deckelrohres des groſsen Kolbens auf den kleinen Kolben, drückt

diesen dann entsprechend herunter je nach der Höhe des Dampfdruckes und regulirt

somit auch den Rauchschieber; denn geht der kleine Kolben herunter, so schlieſst

sich auch der Rauchschieber und drückt letzteren, wenn die festgesetzte höchste

Spannung eingetreten ist, zu, so daſs also der Dampf wieder fallen muſs, weil das

Feuer durch das Schlieſsen des Rauchschiebers nur wenig Wärme mehr an den Kessel

abgeben kann. Fällt nun der Dampf wieder, so geht mit dem Steigen des Kolbens auch

der Rauchschieber weiter auf. Das Brennen des Feuers bei geschlossenen Thüren hängt

also hier vom Dampfdruck ab. Ist eine Feuerthüre offen, der Dampfdruck also auf dem

groſsen Kolben gewesen, und der Rauchschieber geschlossen, so wird, sobald die Thür

wieder geschlossen wird, der Dampf, welcher auf den groſsen Kolben gewirkt hat,

durch b in das Ausströmungsrohr l gelangen.

H. Franck in Landsberg a. W. (* D.

R. P. Kl. 13 Nr. 9510 vom 25. October 1879) bringt zwei Gefäſse auf einem Wagebalken

ins Oleichgewicht, füllt sie zu ⅔ mit Glycerin und verbindet das eine mit der

atmosphärischen Luft, das andere mit der Kesselfeuerung. Steigt der Zug derselben,

so wird dadurch ein Theil des Glycerins in das geschlossene Gefäſs gesaugt; dieses

sinkt und schlieſst eine damit verbundene Drosselklappe im Fuchs.

Dampfkessel-Heizung mittels Injectoren.

S. C. Salisbury in New-York (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 6475 vom 24. October

1878) hat für Kessel- feuerungen mit Erdöl oder Theer ein Strahlgebläse angegeben, dessen äuſsere Hülle

U (Fig. 13

Taf. 30) aus zwei innen gut polirten und zusammengeschraubten Stücken besteht. Das

mit dem Zuleitungsrohr L verbundene Dampfrohr V wird durch eine Ueberwurfmutter v festgehalten. Die durch das Rohr R zuflieſsende brennbare Flüssigkeit wird durch den

überhitzten Dampfstrahl fein vertheilt durch die Oeffnung n der Ofenwand M eingeblasen, um hier in

vorgewärmter atmosphärischer Luft verbrannt zu werden. Zur Reinigung des Oelrohres

R schlieſst man Hahn w

und öffnet Hahn m, so daſs der überhitzte Wasserdampf

das Rohr durchströmt (vgl. Urquhart 1877 225 * 131).

J. Rogers in Columbus, Ohio, Nordamerika (* D. R. P. KL 24 Nr. 8376 vom 2. Juli 1879) will namentlich für

Theerfeuerungen die in Fig. 14 bis

16 Taf. 30 dargestellte Einrichtung verwenden. In dem Theerzuführungsrohr

A liegt das Dampfrohr C, um den Theer so weit zu verflüssigen, daſs er durch das Rohr B dem Strahlgebläse H

zuflieſst. In dem von I aus abgezweigten Dampfrohre n (Fig. 14)

befindet sich ein durch die Stopfbüchse J abgedichteter

Stift m, welcher mittels eines Handgriffes oder Hebels

L zur Beseitigung etwaiger Verstopfungen nach vorn

gestoſsen werden kann. Gewöhnlich sind die Hähne g und

d (Fig. 15)

geschlossen, e und f aber

geöffnet, so daſs der von dem mit Abblasehahn F

versehenen Rohre E zugeführte überhitzte Wasserdampf

den Theer in feinster Vertheilung auf den Rost N wirft,

während durch den Trichter O kalte (Fig. 15)

oder erhitzte (Fig. 16)

Luft mit in den Verbrennungsraum tritt.

Bei unregelmäſsigem Betriebe kann man durch Oeffnen der Hähne g und t überhitzten Dampf vom Rohre E aus ins Rohr C führen,

mittels der Hähne g, d und v in das Theerrohr A und durch Oeffnen des

Hahnes a auch das zum Strahlgebläse führende Theerrohr

B reinigen.

Die in Fig. 17 und

18 Taf. 30 veranschaulichte Rauch verzehrende

Feuerung für ältere Kohlen (vgl. 1849 113 * 266)

wird im Berg- und Hüttenmännischen Jahrbuch, 1880 S. 30

beschrieben. Der Ofenschacht B wird mit Kohlen gefüllt

gehalten, welche auf den hohlen Chamotteroststäben A

(100mm hoch, 55mm breit) vorgewärmt durch die 15 bis 20mm weiten Rostspalten in den Verbrennungsraum C fallen. Der Rost E hat Spalten von 6mm, der darüber liegende Rost F solche von 13mm,

während von den Treppen b nur so viel geöffnet werden,

als zur Luftzuführung erforderlich sind. Die Schüröffnungen a und c werden verschlossen gehalten, während

die Luftzufuhr der Hohlroststäbe A erst gegen Ende des

Heizens durch den Schieber D geschlossen wird.

Die Kohlenversuchsstation in Brieg,

ein Unternehmen des Niederschlesischen

Bergwerksvereines, hat nach Mittheilungen von Nöggerath in der Wochenschrift des Vereines

deutscher Ingenieure, 1880 S. 159 den Zweck, auf empirischem Wege den

Heizwerth der verschiedenen Kohlen- sorten zu ermitteln. Dieselbe besitzt zwei Kessel,

bestehend aus oberem Langkessel mit durch einen Stutzen verbundenem, unten liegendem

Sieder. Die Feuergase bestreichen zuerst den Unterkessel, fallen dann nach dem

Sieder hinab, den sie nach vorwärts streichend einerseits und dann nach rückwärts

gehend andererseits bespülen, um dann durch den Fuchs zu entweichen. Um die

zugeführte Luftmenge zu messen, ist der Aschenfall des einen mit gewöhnlicher

Planrostfeuerung versehenen Kessels luftdicht abgeschlossen und die zur Verbrennung

erforderliche Luft tritt durch einen seitlich angebrachten Kanal hinzu. Alle 2

Stunden werden anemometrische Messungen zur Bestimmung der Luftgeschwindigkeit

vorgenommen, welche, abgesehen von dem Contractionscoefficienten, ein genügend

richtiges Resultat ergeben sollen. Um die Veränderungen zu bestimmen, welche sich im

Verbrauche der Verbrennungsluft herausstellen, bedient man sich eines von dem

Mechaniker Fueſs in Berlin nach dem Principe des

Woltmann'schen Flügels construirten Instrumentes. Eine in dem Zugkanal eingebrachte

genau abbalancirte Fläche, welche durch den stärkeren oder schwächeren Windstrom

entsprechend schräg gestellt wird, wirkt auf einen Hebelapparat, der einen

Markirstift höher oder tiefer stellt. Letzterer schlägt alle Minute auf ein nach den

Geschwindigkeitshöhen liniirtes Papier, das auf eine vom Uhrwerk bewegte Trommel

gespannt ist, Punkte, deren Verbindungslinie eine Geschwindigkeitscurve gibt, welche

sin graphisches Bild der Verbrennung geben soll.

Die Temperatur der Feuergase wird an sechs auf einander folgenden Stellen des Kessels

und im Fuchs gemessen und zur Schätzung der strahlenden Wärme die Temperatur des

Kesselmauerwerkes bestimmt. Die Einmauerung beider Kessel ist durch die Querankerung

in sechs Abschnitte getheilt und wird gebildet durch eine Steinschicht a (Fig. 19

Taf. 30) am Feuerraum, dann folgt eine Isolirschicht b

und schlieſslich ein mit der hohlen Seite nach auſsen gekehrter Bogen c, welcher die Ausdehnung des Mauerwerkes ausgleichen

soll. Zur Bestimmung der Temperatur sind an verschiedenen Stellen je zwei

Thermometer 1m,25 tief in das Mauerwerk

eingelassen, und zwar eines in der Feuerschicht und eines in der Isolirschicht,

während ein drittes Thermometer auſsen am Mauerwerk zur Messung der strahlenden

Wärme bestimmt ist. Das innere Thermometer zeigt nun höchstens 216 bis 230°, und

zwar jedesmal erst am 6. Betriebstage, während es des Sonntags erheblich fällt.

Kohlen und Wasser werden gewogen. Weniger Werth scheint auf die chemische

Untersuchung der Rauchgase gelegt zu werden.

Ueber einen Wettheizversuch von 10

Heizern des Schweizerischen Vereines von

Dampfkesselbesitzern berichtet Strupler in den

Mittheilungen aus der Praxis des

Dampfkesselbetriebes, 1880 S. 77. Danach wurden mit 1k Kohle 6,84 bis 7k,31 Wasser verdampft, für je 1e und

Stunde aber 13,8 bis 16k,52 Wasser verbraucht. Da

aber auch hier wieder zwar genaue Angaben über die Beschaffenheit des Wetters

gemacht werden, aber nicht eine Gasanalyse ausgeführt wurde, so ist mit der

mitgetheilten Versuchstabelle wenig zu machen. (Vgl. 1879 232 239).

Bei dem von L. Strube in

Buckau-Magdeburg (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 9714 vom 30. September 1889) angegebenen Funkenfänger für Schornsteine werden die mit den

Feuergasen entweichenden Funken durch Anprallen gegen den Kegel o (Fig. 20

Taf. 30) seitwärts in die Haube a geschleudert, durch

den hohen Ring b am Entweichen gehindert, so daſs sie

schlieſslich durch die ringförmige Oeffnung zwischen dem Ringe c und der Haube hindurch in den Schornstein d zurückfallen.

Tafeln