| Titel: | Pneumatischer Betrieb städtischer Uhren. |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 379 |

| Download: | XML |

Pneumatischer Betrieb städtischer

Uhren.

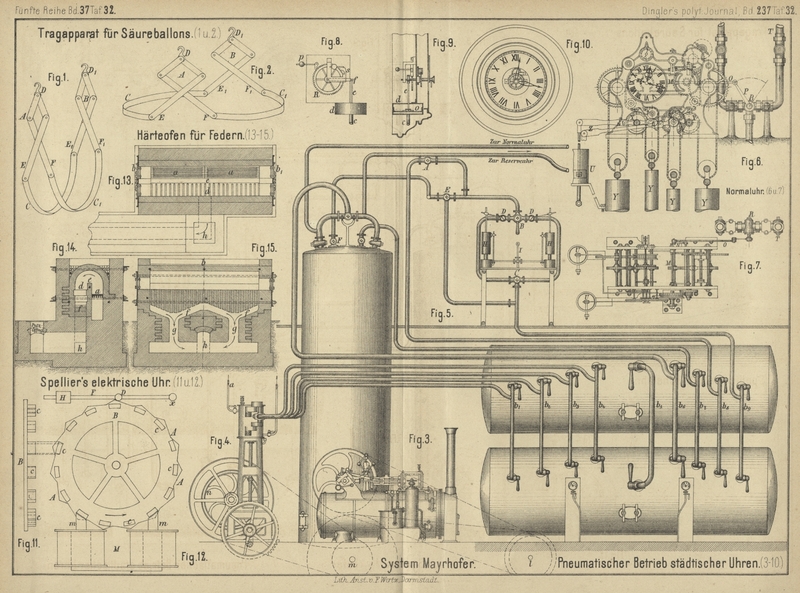

Mit Abbildungen auf Tafel 32.

Pneumatischer Betrieb städtischer Uhren.

Im Hinblick auf die erfolgreiche Einführung der pneumatischen Uhren in

Wien (vgl. 1879 233 256) durch

ihren Erfinder C. A. Mayrhofer hat sich am 15. Juni

1879 auch in Paris eine Gesellschaft zum Betrieb dieses

Systemes gebildet, dessen Ingangsetzung am 15. März d. J. stattfand. Ende März waren

bereits 20000m Leitung gelegt, welche 14

öffentliche Uhrenkandelaber umfassen.

Die Centralstation mit der Normaluhr, welche den in das Röhrennetz eingeschalteten

Secundäruhren von Minute zu Minute den pneumatischen Impuls ertheilt, befindet sich

in der Rue Saint-Anne 7 und steht mit der Sternwarte in Verbindung, von welcher sie

behufs der genauesten Regulirung der Normaluhr täglich die richtige Zeit angezeigt

erhält. Damit eine Unterbrechung des Betriebes nie vorkommen könne, sind auch hier,

wie in Wien, sämmtliche Maschinen und Apparate der Centrale doppelt vorhanden.

Sollte nun im Gange des einen oder des anderen Apparates eine Störung eintreten, so

überträgt derselbe seine Function augenblicklich und ganz von selbst auf den

Reserveapparat und dieser tritt an die Stelle des ersteren, ohne daſs der Betrieb

auch nur um eine Minute unterbrochen wird.

Luftpressungsapparate und Luftbehälter der

Centralstation. Auf Taf. 32 veranschaulicht Fig. 3 den

Dampfmotor in Form einer Locomobile, Fig. 4 eine

der doppelt wirkenden Luftpumpen und Fig. 5 die

beiden horizontalen Hochdruck-Luftcylinder, wovon der untere zur etwaigen Aushilfe

dient, sowie den verticalen Betriebs- oder Vertheilungscylinder in der

Seitenansicht. Der Locomobile ist eine Gaskraftmaschine als Reserve beigegeben. Im

Ganzen sind 4 Compressionspumpen aufgestellt, wovon je zwei gemeinschaftlich

arbeiten, während die beiden anderen erst dann in Thatigkeit treten, wenn die

Umstände es verlangen sollten, die ersteren auſser Betrieb zu setzen.

Anordnung der Transmission und Geschwindigkeit der

Compressionspumpen. Die zugleich als Schwungrad dienende Antriebscheibe der

Locomobile macht bei 1m,1 Durchmesser 115

Umdrehungen in der Minute. Diese Bewegung wird auf die 1m im Durchmesser haltende Scheibe n des

Pumpwerkes, unter zweckdienlicher Geschwindigkeitsverminderung, mit Hilfe dreier

Riemen und zweier Scheibenpaare l

und m übertragen, deren Dimensionen so gewählt sind, daſs

hieraus für die Scheibe n eine Geschwindigkeit von 60

Touren in der Minute resultirt. Auf die Achse der letzteren ist ein Getriebe von 12

Zähnen festgekeilt, welches in ein Rad von 72 Zähnen greift. Die Kurbelwelle dieses

Rades macht demnach 10 Touren in der Minute und die Pumpe selbst eben so viele

Doppelhübe.

Der Pumpencylinder, dessen Durchmesser 0m,268 und

dessen Hubhöhe 0m,40 beträgt, ist mit einem

Doppelmantel umgeben, worin beständig kaltes Wasser umläuft, welches durch eine

Röhre a von 18mm

Lichtweite herbeigeleitet wird. Diese Pumpen nun pressen die Luft in einen der

beiden Hochdruckcylinder oder Hauptbehälter, nehmen wir an in den oberen. Sollte es

aus irgend einer Ursache geboten sein, die Luft in den unteren Behälter zu drücken,

so kann man mit Hilfe der Röhren b1 bis b4 und der an ihrem Ende befindlichen Hähne den oberen Behälter vollständig

absperren und die Luft dem unteren zuführen. Das stärkere Rohr b5 hat lediglich den

Zweck, beide Hochdruckcylinder nöthigen Falles mit einander in Verbindung zu

setzen.

Der Betriebs- oder Vertheilungsbehälter. Beide

Hochdruckcylinder communiciren mit einem anderen senkrechten Cylinder von gleichem

Rauminhalte, dem Betriebs- oder Vertheilungsbehälter, worin eine unveränderliche

Spannung von ungefähr 0at,5 herrscht, wie sie die

Ingangsetzung sämmtlicher in das Röhrennetz eingeschalteter pneumatischer Uhren

verlangt. Letzterer Zweck wird durch eine sinnreiche Combination, den Nachfüll- oder Speiseapparat erreicht, welcher die

Bestimmung hat, die in Folge der Abgabe der verdichteten Luft an das Röhrennetz

verminderte Spannung im Betriebskessel augenblicklich wieder auszugleichen. Die

Preſsluft gelangt aus dem einen oder dem anderen der beiden Hochdruckcylinder

zunächst in eine von dem Verbindungsrohr b8

sich abzweigende Röhre und durch den stets offenen Hahn A zu den Dreiweghahnen E

und B. Den ersteren findet sie verschlossen, durch den

letzteren dagegen wird sie in das Horizontalrohr geleitet, wo die beiden

geschlossenen Hähne D ihrem weiteren Vordringen

einstweilen ein Ziel setzen. Diese Hähne nun sind es, welche sich nach jeder Minute

öffnen, um etwas Preſsluft in den Betriebscylinder einströmen zu lassen. Solches

geschieht ganz selbstthätig auf folgende Weise. In das eiserne Gefäſs H, bezieh. dessen untere mit Quecksilber gefüllte

Abtheilung reicht ein Eisenrohr bis in die Nähe des Bodens hinab. Da der

abgeschlossene Raum über dem Quecksilberspiegel durch eine dünne Röhre I mit dem Betriebscylinder in Verbindung steht, so

steigt unter dem Einflüsse der in dem letzteren herrschenden Spannung das

Quecksilber in dem Eisenrohr auf die dieser Spannung entsprechende Höhe. Wenn nun

der Druck im Betriebscylinder in Folge des Luftverbrauches abnimmt, so sinkt die

Quecksilbersäule und nimmt einen auf ihr liegenden Schwimmer mit, dessen verticale

Spindel an den Hebel des

Durchlafshahnes D angelenkt ist. Sobald aber jener

Druck bis zu einer gewissen Grenze herabgesunken ist, öffnet der Schwimmer den Hahn

D und die Preſsluft strömt durch die Dreiweghähne

C und E und den

gewöhnlichen Hahn F in den Betriebscylinder. Die in dem

letzteren wieder zunehmende Spannung hat das Steigen der Quecksilbersäule zur Folge,

deren Schwimmer, sobald der normale Stand erreicht ist, die Hochdruckleitung

abschliefst. Sämmtliche Hähne der Verbindungsrohre b6 bis b9 sind für gewöhnlich geschlossen. Sie dienen nur

für den Fall, daſs der Betriebscylinder aus irgend einer Ursache seinen Dienst

versagen sollte. Alsdann würde einer der beiden Hochdruckcylinder selbst die Stelle

des Betriebscylinders vertreten.

Die Normaluhr der Centralstation, welche die Bestimmung

hat, in jeder Minute eine gewisse Menge verdichteter Luft in das Straſsennetz

einströmen zu lassen, ist in Fig. 4 und

5 in der Seitenansicht und im Grundrisse dargestellt. Sie besteht aus

einem sorgfältig construirten Gehwerk und einem besonderen Mechanismus, welcher

durch eine Auslösevorrichtung mit dem Gehwerk in Verbindung gesetzt ist. Unter dem

Einflüsse von Gegengewichten gestattet diese Vorrichtung dem Zahnrad M je nach Verfluſs einer Minute eine halbe Umdrehung,

welche durch Vermittlung einer Kurbel N, einer

Schubstange O und eines Hebels P den Dreiweghahn R öffnet und auf diese

Weise in jeder Minute eine gewisse Menge Preſsluft aus dem Betriebscylinder in die

Röhre T einläſst, von wo dieselbe in die

Straſsenleitung gelangt. Der Dreiweghahn R soll

neuerdings durch eine Schiebersteuerung sehr vortheilhaft ersetzt worden sein.

Selbstthätiges Aufziehen des Geh- und Auslösewerkes der

Normaluhr. Der Anstoſs der verdichteten Luft, welche in jeder Minute durch

das Spiel des Hahnes B in das Röhrennetz abgegeben

wird, findet zugleich eine sehr sinnreiche Verwendung zum Aufziehen der Gewichte

beider Werke der Normaluhr. Ein Theil dieser Luft strömt nämlich durch dünne

Röhrenzweige in den unteren Theil zweier Metallstiefel U und treibt in jedem derselben einen luftdicht schlieſsenden Kolben in

die Höhe. Die Kolbenstangen sind mit den Aufzugshebeln Z verbunden und bewirken mittels geeigneter in die Sperrräder X eingreifender Sperrklinken und eines Systemes

endloser Stahlketten die Hebung der Gewichte Y. Auf

diese Weise geht das Aufziehen der Normaluhr in jeder Minute selbstthätig und mit

der gröſsten Regelmäſsigkeit vor sich.

Die in Gang zu setzenden öffentlichen (Secundär-) Uhren

sind passend an einem Gaskandelaber angebracht. – Die Fig. 8 bis

10 veranschaulichen eine Secundäruhr, wie sie in Arbeitszimmern,

Werkstätten, Magazinen u. dgl. eingeführt ist, in zwei Ansichten und im

Verticalschnitte. Dieselbe besteht einfach aus einem Zeigerwerk, welches von der

Centralstation aus dadurch im Gang erhalten wird, daſs die von Minute zu Minute in

das Röhrennetz gesendete Luft durch eine von diesem sich abzweigende dünne Röhre c in den niedrigen Cylinder (Balgen) d tritt, auf einen Lederkolben o mit aufgestülptem Rande einen Druck ausübt und ihn in die Höhe

treibt.Bei dieser Gelegenheit seien folgende Mittheilungen von Jul. Krause zu Cassel in der Wochenschrift des Vereines deutscher

Ingenieure, 1880 S. 259 hier beigefügt. J.

Krause erklärt daselbst im Interesse des Erfinders der

hydropneumatischen Uhren, Hrn. Albert Johann in

Aarau, daſs Letzterer i. J. 1874 in dem naturwissenschaftlichen Vereine

Aaraus einen Vortrag über seine Idee der hydropneumatischen Uhren gehalten

und darin auch eines kleinen Balgen zum Voranstoſsen des Minutenzeigers

Erwähnung gethan hat. Ebenso wird Hr. Dr. Hipp

in Neuchatel bestätigen, daſs Hr. Albert Johann

mit ihm über hydropneumatische Uhren vor Jahren correspondirt hat.Theils weil die Schweiz keine Patente ertheilt, theils weil seiner Zeit

Informationseinziehung über die Patentgesetzgebung des Auslandes nicht

leicht war, hauptsächlich aber, weil er sich noch immer mit der

Vervollkommnung seiner Erfindung beschäftigte, unterlieſs Hr. Johann die Patentirung, trotzdem er in seinem

Geschäftslocale bereits i. J. 1876 diese hydropneumatische Uhr ausgestellt

und sich während mehrerer Monate von der Sicherheit ihres Betriebes

überzeugt hatte. Erst am 30. April 1879 lieſs er seine Erfindung beim

Deutschen Patentamte anmelden, wurde aber damit zurückgewiesen, weil

dieselbe mit den Patenten von C. A. Mayrhofer

in Wien (Secundäruhr mit Ankergang und hydropneumatischem Betrieb * D. R. P.

Kl. 83 Nr. 773 vom 6. September 1877) und von D.H.

Brandon in Paris (Einrichtungen der Uebertragungs- und

Empfangsmechanismen an Centraluhren, welche die Zeiger mehrerer

Zifferblätter in Bewegung setzen * D. R. P. Kl. 83 Nr. 2635 vom 3. Januar

1878) collidire. Die hiergegen erhobene Beschwerde wurde ebenfalls

zurückgewiesen. Unter dem 16. Januar 1880 reichte J.

Krause, als gesetzlicher Vertreter des Hrn. Albert Johann in Aarau, nachdem derselbe inzwischen einen anderen

(einen Wassersäulen-) Motor zur Herstellung der comprimirten Luft und des

Vacuums construirt hatte, eine neue Patentanmeldung ein und hatte die

Genugthuung, daſs diese unter dem 5. Juni d. J. Nr. 2360 angekündigt

ist.Die Albert Johann'sche „Vorrichtung zur

pneumatischen Zeitübertragung von einer Normaluhr auf blose

Zeigerwerke“ ist kurz folgende: Das durch das Pendel in Bewegung

erhaltene Gangrad nebst Haken einer Regulatoruhr hat auf seiner Achse eine

mit diesem sich in einer Minute einmal umdrehende Schneckenscheibe

befestigt, welche einen Hammerstiel hebt und vermöge ihrer Construction

allminutlich sicher fallen läſst. Das auf diese Weise in Bewegung gebrachte

Hämmerchen löst auf eine ebenso einfache wie sichere Art den auf einem mit

Gewicht versehenen Laufwerke befindlichen horizontalen Windfang aus, wodurch

das Laufwerk das im Wassersäulenmotor (communicirende Röhren) befindliche

Kegelventil hebt und den Abfluſs des Wassers und dadurch ein Vacuum in der

communicirenden Röhre, in den damit verbundenen sämmtlichen Leitungsröhren

und in den Bälgen verursacht. Nach einigen Secunden wird das Hämmerchen

gehoben und durch angebrachte Hilfsmittel der Windfang und dadurch das

Laufwerk zum Stillstand gebracht, was zur Folge hat, daſs das fortwährend

einflieſsende Wasser die Luft der anderen communicirenden Röhre verdichtet.

Die durch Bleirohrleitungen in Gummibälge geleitete Preſsluft bläht die

letzteren aber nur um so viel auf, als nothwendig ist, um den Minutenzeiger

bezieh. einen Zahn des Minutenrades voran zu stoſsen. Der ganze Apparat ist

nach J. Krause sicher funtionirend und wenig

kostspielig herzustellen. Die dünne Kolbenstange e wirkt bei f auf einen

Hebel, dessen Drehzapfen mit der Achse eines Steigrades R von 60 Zähnen zusammenfällt. Dieser Hebel nun überträgt jene kleine

Kolbenbewegung mittels der Sperrklinke s auf das

Steigrad R, dessen Achse den Minutenzeiger trägt, und

schiebt dasselbe in jeder Minute um einen Zahn weiter. Ein zweite an das Uhrgehäuse befestigte und wie

die die erstere mit einem Gegengewicht p versehene

Sperrklinke verhütet die rückgängige Bewegung des Steigrades und ein Aufhälter

hindert den Hebel, dasselbe weiter als um einen Zahn zu bewegen.

Ueberwachung und Verwerthung. Jede Unregelmäſsigkeit im

Gang der Apparate, jede Steigerung oder Minderung des Druckes über eine gewisse

Grenze hinaus wird den Bediensteten, welchen Tag und Nacht die Ueberwachung der

Anstalt obliegt, augenblicklich durch elektrische Signale selbstthätig gemeldet. Zu

diesem Zwecke ist auf der Centralstation eine Uebersichtstafel wie bei einem

Hoteltegraphen angeordnet, mit deren Hilfe die Stelle, wo eine Störung im normalen

Betrieb eingetreten ist, sogleich aufgefunden werden kann.

Das von der Gesellschaft zum Betrieb der pneumatischen Uhren angenommene

Abonnementsystem ist dem bei Wasserwerks- und Gasgesellschaften eingeführten

ähnlich. Die Installation und Lieferung einer ersten Uhr oder die Umwandlung einer

gewöhnlichen Uhr in eine pneumatische ist unentgeltlich. Im letzteren Falle bleibt

das alte Werk dem Eigenthümer zur Verfügung. Was den Abonnementpreis betrifft, so

hat die Gesellschaft den Satz auf billigster Grundlage berechnet. Derselbe beträgt:

5 Centimes für den Tag für die erste Uhr (18 Franken im Jahr), 4 Cent, für die

zweite (14,60 Fr.), 3 Cent, für die dritte und die folgenden (11 Fr.). Ueber die

sechste Uhr hinaus findet eine weitere Preisermäſsigung nach Uebereinkunft statt.

(Nach Oppermann's Portefeuille économique, 1880

Bd. 5 S. 82.)

Tafeln