| Titel: | Ueber Neuerungen an Kokesöfen. (Patentklasse 10.) |

| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 385 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Kokesöfen. (Patentklasse

10.)

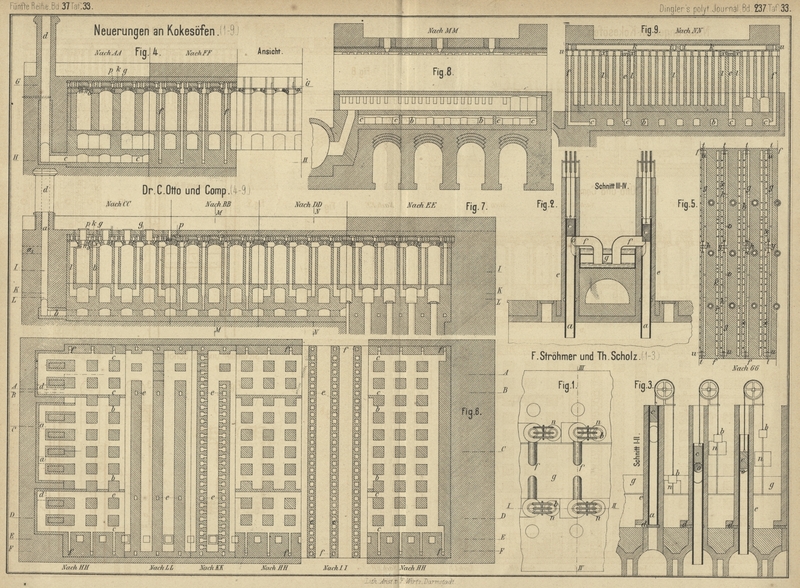

Mit Abbildungen auf Tafel 33.

Neuerungen an Kokesöfen.

Um die bei der Herstellung von Kokes gebildeten und bisher meist

verloren gehenden Producte, namentlich das Ammoniak und den Theer zu gewinnen (vgl.

1880 236 57), lassen F.

Ströhmer in Kötschenbroda und Th. Scholz in

Dresden (* D. R. P. Nr. 8174 vom 29. Mai 1879) gleich nach der Beschickung des Ofens

mit frischen Kohlen eine oder mehrere Röhren a (Fig.

1 bis 3 Taf. 33)

mit Gegengewicht n fast bis auf die Kohlen nieder, um

durch dieselben die sich bildenden gasförmigen Producte mittels Seitenröhren f in den Sammelkästen g

abzusaugen, ehe sie sich an den glühenden Wandungen des Ofens und der Kanäle umsetzen können. Damit

nun aber durch zu schnelles Absaugen der Gase nicht etwa die Beschaffenheit und

Ausbeute der Kokes leide, ist mit der Absaugevorrichtung ein selbstständiger

Druckregulator verbunden. Derselbe besteht aus einem von Eisen und feuerfestem Thon

hergestellten kurzen Vollcylinder c mit Gegengewicht

b. Sowie nun durch zu starkes Absaugen der Druck im

Ofen vermindert wird, geht der Cylinder herunter und verschliefst bei seinem

Niedergange die seitliche Absaugeöffnung o und zwar so

weit, bis das Gleichgewicht hergestellt ist, in welcher Stellung er so lange

verbleibt, bis im Fortgange des Processes der Druck sich ändert und er dann diesem

Drucke getnäfs Stellung nimmt. Will man keine Gase mehr auffangen, so wird die Röhre

a aufgezogen und der Schieber d eingeschoben. Das weitere Rohr e soll die Röhre a nach

dem Herausziehen aus dem glühenden Ofen vor dem Zerspringen schützen (vgl. 1879 234 * 383).

Um die zum Verbrennen der entweichenden Gase nöthige Luft

vorzuwärmen, wollen Dr. C. Otto und Comp. in Dahlhausen a. d. Ruhr (* D. R. P. Nr. 7054 vom 11. Februar 1879) die zur Bodenkühlung

verwendete und dadurch schon erhitzte Luft in besondern Kanälen durch die heiſsen

Ofenwände streichen lassen und sie dann zur Verbrennung der Gase benutzen. Eine

Batterie aus 17 Kokesöfen ist in Fig. 4 bis

9 Taf. 33 dargestellt.

Die zur Bodenkühlung verwendete Luft fällt bei den bisherigen Anordnungen durch die

Kamine a oder die punktirt angedeuteten Oeffnungen a1 in die Bodenkanäle

b, zieht unter der ganzen Länge der Ofenreihe,

theilt sich dann und geht in den Kanälen c an der

Vorder- und Rückseite der Oefen zurück, um stark erhitzt durch die

Ausströmungskamine d zu entweichen. Durch die

vorliegende Einrichtung soll nun die heiſse Luft aus den Kanälen c durch besondere, in den Trennungswänden der einzelnen

Kokesöfen ausgesparte senkrechte Pfeifen e und f in die horizontalen Kanäle g geleitet werden. Aus den Pfeifen e tritt

die heiſse Luft durch die schrägen Oeffnungen s (Fig.

9), aus den Pfeifen f durch die kleinen

wagrechten Verbindungskanäle u in die Horizontalkanäle

g, welche in der Mitte der Oefen bei h von einander getrennt sind, um die Luftzuführung von

der jeweiligen Windrichtung unabhängiger zu machen (vgl. Fig. 5). Von

hier aus geht die heiſse Luft durch zwei wagrechte Verbindungskanäie i in die Kanäle k und von

hier durch kleine Oeffnungen x zu den in die

Abzugspfeifen l strömenden Kokesofengasen. Die

Verbrennung der Gase wird durch entsprechende Schieber t und y in den Kanälen u und i geleitet.

Geringere Luftmengen werden in den Kanälen m, n und o (Fig. 4)

erwärmt, welche in den Gewölben der Oefen liegen und an den Köpfen derselben

unmittelbar mit der äuſseren Luft in Verbindung stehen.

Der Kanal m soll durch die Oeffnimgen v (Fig. 5) dem

Kanäle g heiſse Luft zuführen, wenn die Verkokung fast

vollendet, der Schieber bei t ganz geschlossen und der

Schieber bei y nur wenig geöffnet ist. Die Kanäle n und o führen die heiſse

Luft in den Horizontalkanal p, welcher durch kleine

Oeffnungen r mit dem Ofenraum selbst in Verbindung

steht, um beim Beginn der Verkokung einen Theil des Gases bereits im Ofen zu

verbrennen und so das Gewölbmauerwerk, welches durch die Gasentwicklung abgekühlt

wurde, wieder zu erhitzen. Ist dies erreicht, so werden die Kanäle n und o an den Köpfen der

Oefen durch Thonpfropfen geschlossen.

Tafeln