| Titel: | Neuerungen an Dampfkesseln. (Patentklasse 13.) |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 11 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Dampfkesseln. (Patentklasse 13.)

Mit Abbildungen.

Wehage, über Neuerungen an Dampfkesseln.

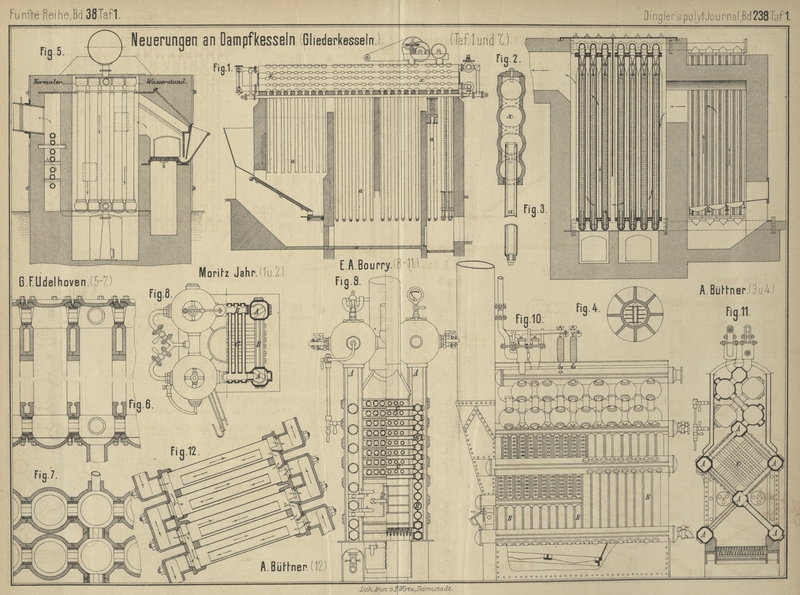

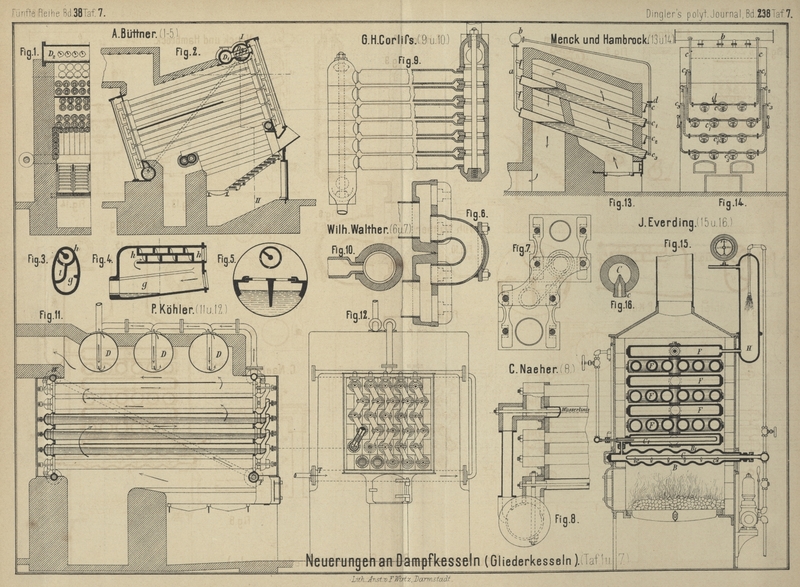

Gliederkessel. (Tafel

1 und 7.)

Wenn auch die aus lauter Röhren zusammengesetzten Dampfgeneratoren, für welche Prof.

Radinger den Namen „Gliederkessel“

eingeführt hat (entsprechend dem englischen „sectional boilers“), wegen ihres verhältniſsmäſsig geringen

Wasserinhaltes nur eine beschränkte Anwendung zulassen, so bieten sie doch so

bedeutende Vortheile, daſs in den letzten Jahren nach dem Vorgange von Belleville, Root u.a. viele Constructeure sich mit der

weitern Ausbildung derselben beschäftigt haben. Vor allem ist es wohl das

fortdauernde Bestreben, die beim Betrieb der Dampfmaschinen verwendeten

Dampfspannungen immer höher hinauf zu schrauben, dabei aber die Sicherheit der

Kessel nicht zu

gefährden, sondern wenn möglich zu erhöhen, was diesen Gliederkesseln mehr und mehr

Eingang verschafft. Indessen sind auch ihre übrigen Vorzüge: groſse Heizfläche,

rationelle Ausnutzung des Brennmaterials, bequemer Transport, die Möglichkeit, mit

denselben Elementen beliebig kleine und groſse Kesselanlagen herzustellen u.s.w.,

nicht unwesentlich. Die in den Neuconstructionen auftretenden Bestrebungen gehen nun

in der Regel darauf hinaus, ein bequemes Montiren, Demontiren und Reinigen der

Röhren zu ermöglichen, das Wasser vor dem Eintritt in die Röhren zu reinigen, einen

lebhaften Wasserumlauf (möglichst mit Gegenströmung) herzustellen, das Aufsteigen

der Dampfblasen zu erleichtern und besonders den Dampf möglichst gut zu trocknen;

der in der Regel sehr nasse Dampf ist ja einer der gröſsten Missstände der

Gliederkessel. Die Röhren werden gewöhnlich in horizontaler oder geneigter Lage in

Reihen oder Schichten angeordnet, seltener in verticaler Stellung, im letzteren

Falle meistens als Field'sche Röhren, um innerhalb jedes Rohres eine

Wassercirculation zu Stande zu bringen.

Der in Fig. 1 und

2 Taf. 1 skizzirte Gliederkessel von Moritz Jahr in

Gera (* D. R. P. Nr. 4698 vom 17.

August 1878) ist z.B. aus solchen Field'schen Röhren a zusammengesetzt. Dieselben sind in ein horizontal

liegendes Röhrenbündel x aus Guſseisen eingehängt und

mit der vom „Economiser“ bekannten Vorrichtung zum Abschaben des Russes

versehen (vgl. 1874 212 256). In die nicht direct über dem Roste liegenden Röhren

sind unten Metallpfropfen eingeschraubt, um die Reinigung zu erleichtern. Auf beiden

Langseiten der dünnwandigen Einmauerung sind groſse Blechkasten zum Vorwärmen des

Speisewassers und zur Ablagerung des Schlammes angebracht. In diese sind verticale,

behufs der Reinigung von Kesselstein herausnehmbare Wände eingesetzt, die

abwechselnd oben und unten Oeffnungen für den Umlauf des Wassers frei lassen. Da in

derartigen nicht unter Druck stehenden Vorwärmern die Temperatur des Wassers immer

unter 100° liegt, so ist auch die Ausscheidung des Kesselsteins in denselben eine

unvollkommene. Es ist deshalb auch bei diesen wie bei allen mit Field'schen Röhren

versehenen Kesseln ein Verstopfen der Röhren zu befürchten, wenn der Betrieb nicht

ein beständiger ist, oder wenn nicht eine häufige Reinigung vorgenommen wird.

Der Kessel der Rheinischen

Röhrendampfkessel-Fabrik A. Büttner und Comp. in Uerdingen a. Rh. und O. Intze in Aachen (* D. R. P. Nr. 4025 vom 4. August

1878) besteht, wie aus Fig. 3. Taf.

1 zu sehen ist, aus guſseisernen, mit äuſsern Längsrippen versehenen, verticalen

Röhren, welche reihenweise oben und unten durch Querröhren verbunden sind; diese

münden jederseits in ein gemeinschaftliches Sammelrohr. Die Vergröſserung der

äuſsern, die Wärme von den Heizgasen aufnehmenden Rohrfläche durch die Rippen

gegenüber der innern, die Wärme an das Wasser abgebenden Fläche soll unter

Berücksichtigung der Verschiedenheit der beiden Wärmeübergangscoefficienten die

beste Ausnutzung der innern Fläche ermöglichen. Jede der verticalen Röhren enthält,

wie die Field'schen, ein Circulationsrohr, das oben mit einer Vorrichtung zum

Trocknen des Dampfes versehen ist. Letztere besteht aus zwei in einander gesteckten

Düsen, von denen die untere andern Circulationsrohre, die obere an dem äuſsern Rohre

befestigt ist. Indem der Dampf gezwungen ist, durch die enge, zwischen beiden Düsen

bleibende ringförmige Oeffnung mit starker Richtungsänderung zu entweichen, wird

hierbei ein Theil des mitgerissenen Wassers ausgeschleudert. Der Kessel hat, wie

alle aus verticalen Röhren zusammengesetzten Kessel, eine sehr geringe

Wasseroberfläche. – Soll ein derartiges Röhrensystem als Speisewasser-Vorwärmer

benutzt werden, so wird in die Verticalröhren statt des innern Rohres ein aus einer

Anzahl Blechstreifen gebildeter Körper Fig. 4

eingehängt. Die Streifen sind durch Stehbolzen zu einem Ganzen verbunden und können

bequem nach oben herausgezogen werden. Da dieselben dem Wasser eine sehr groſse

Fläche darbieten, so ist anzunehmen, daſs sie den gröſsten Theil der Niederschläge

aufnehmen. Diese hindern aber dann den Wärmeübergang nicht und können nach dem

Herausnehmen der Blechstreifen leicht entfernt werden. Es erscheint mithin diese

Einrichtung ganz zweckmäſsig. Im Allgemeinen wird sich die beschriebene Anordnung

mehr für einen Vorwärmer, als für den eigentlichen Kessel eignen.

G. F.

Udelhoven in Kalk a. Rh. (* D. R. P. Nr. 5094 vom 19. October 1878) hat für den Kessel

Fig. 5 Taf. 1 nur einfache Verticalröhren (ohne Circulationsröhren)

verwendet. Dieselben sind oben und unten reihenweis durch Hohlkugeln mit einander

verbunden. Die Kugelköpfe greifen mit ihren Stutzen ein wenig in einander (Fig.

6 und 7) und

werden mit Hilfe innen achteckiger, auſsen mit Gewinde versehener Messinghülsen

zusammengeschraubt. Die obern Köpfe bilden mit ihren quadratischen Flanschen eine

zusammenhängende, den Feuerzug oben abschliessende Platte, während zwischen den

untern Köpfen Zwischenräume für den Durchgang der Feuergase bleiben. An allen Köpfen

sind Deckel aufgeschraubt, welche behufs Reinigung der Röhren abgenommen werden

können. – Die Reinigung wird häufig nöthig sein, da ein Wasserumlauf in den Röhren

kaum stattfinden wird. Irgendeine Vorrichtung zum Trocknen des Dampfes ist nicht

angegeben.

Sehr abweichend von den bisher bekannten Anordnungen sind die

Constructionen von E. A. Bourry in St. Gallen (* D. R. P. Nr. 5899 vom 10. October

1878). Derselbe baut Verticalkessel (d.h. solche, deren Grundfläche im

Vergleich zur Höhe gering ist) und Schiffskessel aus Röhren und Kugeln in folgender

Weise zusammen.

Bei dem Verticalkessel (Fig. 8 und

9 Taf. 1) bilden vier senkrechte, ziemlich weite Röhren A die Kanten eines quadratischen Prismas. Die vier

Seitenflächen desselben sind durch engere Röhren B

hergestellt, die mit angegossenen Rippen dicht auf einander liegen; unten ist das

Prisma durch den Rost, oben durch einen in den Schornstein übergehenden Trichter

abgeschlossen. Die Röhren B sind je an einem Ende

geschlossen, am andern in die Röhren A eingeschraubt,

und zwar in jeder Schicht abwechselnd die eine rechts, die andere links u.s.f. Die

Anordnung des Ganzen ist dabei derart, daſs zwei parallele, in gleicher Höhe

liegende Röhren B, die durch eine Anzahl noch engerer

Röhren C mit einander verbunden sind, mit zwei diagonal

gegenüber stehenden Eckröhren A in Verbindung stehen.

Die Röhren C liegen in Schichten kreuz weis über

einander und füllen den Raum zwischen den vier Wänden bis auf die für die Feuergase

nöthigen Durchgangsöffnungen aus. Durch diese Anordnung, durch welche besonders der

ungleichen Ausdehnung der verschieden stark erhitzten Röhren Rechnung getragen

werden soll, sind zwei in einander geschobene, nur unten und oben verbundene

Röhrensysteme hergestellt. Um in denselben eine lebhafte Circulation hervorzurufen,

ist jede der Eckröhren durch eine Längswand in zwei Abtheilungen getheilt, von denen

die äuſsere mit halbmondförmigem Querschnitt, die für das abwärts fliessende Wasser

bestimmt ist, mit den Röhren B nicht communicirt. Die

andere Abtheilung ist durch eine schräg eingesetzte Wand noch einmal getheilt, so

daſs für jede der beiden von einem Eckrohre unter rechtem Winkel abzweigenden

Röhrenschaaren B ein besonderer Kanal gebildet wird.

Aus dem einen unten weiten und oben engen Kanal soll das von unten aufsteigende

Wasser sich in die Röhren B und aus diesen in die

Röhren C vertheilen; in dem andern oben weiten und

unten engen Kanal soll das aus den Röhren B kommende

Wasser- und Dampfgemisch nach oben aufsteigen. Vier mit einander verbundene Kugeln,

welche die Röhren A oben abschlieſsen, dienen als

Dampfsammler. Der Schlamm soll in dem untern Theile der Eckröhren sich ablagern und

von hier zeitweilig abgeblasen werden. Um die Röhren reinigen zu können, ist sowohl

in den Röhren A, wie in den Röhren B jeder Rohrmündung gegenüber ein Pfropfen

eingeschraubt.

Bei dem Schiffskessel (Fig. 10 und

11 Taf. 1) liegen die Röhren A horizontal,

die Röhren B und C sind

unter 45° gegen die Horizontale geneigt. Den Dampfsammler bilden hier eine gröſsere

Anzahl Kugeln. Die Verbindung der Röhren ist dieselbe wie bei dem Verticalkessel. Um

die Wärmeausstrahlung möglichst zu beschränken, was ja bei Schiffskesseln aus

Gesundheitsrücksichten sehr wichtig ist, ist der ganze Kessel ummantelt, der obere,

den Dampfbehälter einschlieſsende Raum doppelt. Zwischen Röhren und Mantel soll eine

ununterbrochene, durch

Schieber regulirbare Luftströmung hergestellt werden, wodurch allerdings auch eine

unvortheilhafte Abkühlung der Röhren herbeigeführt wird. In der doppelten Stirnwand

des Kessels soll gleichfalls ein von oben nach unten gehender Luftzug stattfinden;

die hier erwärmte Luft wird unter den Rost geführt.

Ein Hauptnachtheil dieser in mancher Beziehung recht guten Constructionen liegt in

der Verbindung der einzelnen Theile. Dieselben sind mittels Differentialsehrauben

derart zusammengeschraubt, daſs Wasser und Dampf unmittelbar in das Gewinde

eindringen können und ein baldiges Einrosten zu befürchten ist. Der Dampf wird,

besonders bei dem Verticalkessel, sehr nass sein. Auch die hier verwendeten sehr

engen Röhren C sind wegen leicht eintretender

Verstopfung nicht zweckmäſsig.

Unter den Gliederkesseln, welche sich mehr an bekannte Formen

anschlieſsen, ist zunächst die neueste Construction von J. F.

Belleville in Paris (* D. R. P. Nr. 2468 vom 17. Juli 1877) zu erwähnen, welche

bereits in dem Bericht über die Pariser Ausstellung (1879 231 * 484) ausführlich

beschrieben ist.

Die Rheinische Röhrendampfkessel-Fabrik

A, Büttner in Uerdingen, welche hauptsächlich Gliederkessel nach dem System

Root baut, hat an diesen folgende Neuerungen (* D.

R. P. Nr. 467 vom 23. August 1877), angebracht. Die lichte Weite der Röhren, die

sonst 119mm betrug, ist für kleinere Kesselanlagen

auf 100mm vermindert, einmal, um dieselben auch in

und unter Räumen, in denen sich Menschen aufzuhalten pflegen, aufstellen zu

könnenBekanntlich gilt in Preussen die Bestimmung (vom 29. Mai 1871), daſs die

Rohrweite der Röhrenkessel, die in oder unter Wohnräumen aufgestellt werden,

nicht über 100mm betragen

darf., und zweitens, um möglichst viel Röhren auf kleinem Raum

unterbringen zu können, was namentlich bei Anwendung auf Schiffskessel wesentlich

ist. Ferner ist eine engere Anordnung der Röhren dadurch erreicht, daſs je zwei über

einander liegende Röhren jederseits in einem gemeinschaftlichen Kopfstücke befestigt

sind (vgl. Fig. 12

Taf. 1), wodurch zugleich die Zahl der Verbindungsstücke und der Dichtungsstellen

auf die Hälfte vermindert wird. Damit nun auch in den engeren Röhren ein lebhafter

Umlauf stattfinden könne, ist in jedes Rohr ein besonderes Circulationsrohr

eingelegt; auſserdem sind an den Verbindungsstücken Ablenkschirme (von dem

Constructeur des Kessels „Deflectoren“ genannt) angegossen. Es soll hierdurch

eine Strömung des Wassers, bezieh. des Wasser- und Dampfgemisches in der in Fig.

12 durch Pfeile angedeuteten Weise bewirkt werden.

(Schluſs folgt.)