| Titel: | Dampfpumpe von Karl Bartelt in Stargard, Pommern. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 19 |

| Download: | XML |

Dampfpumpe von Karl Bartelt in Stargard, Pommern.

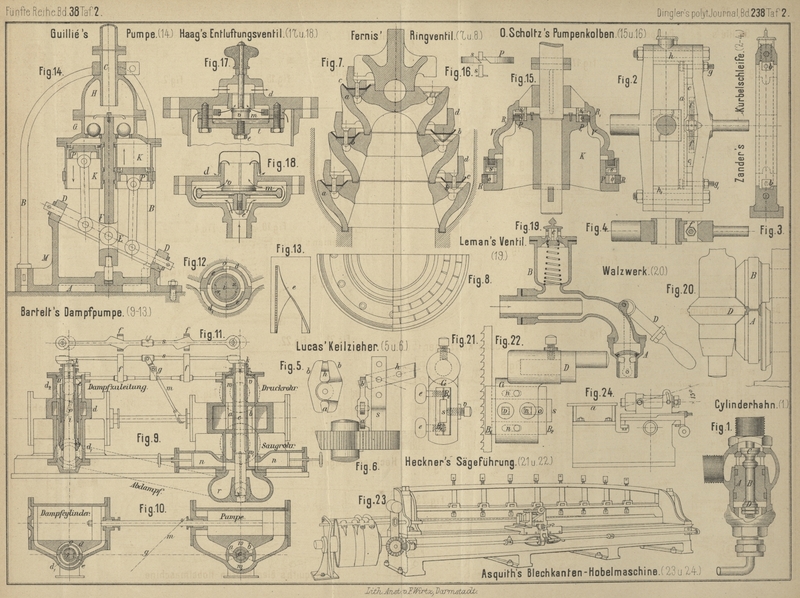

Mit Abbildungen auf Tafel 2.

Bartelt's Dampfpumpe.

Bei dieser in Fig. 9 bis

13 Taf. 2 veranschaulichten direct und doppelt wirkenden Dampfpumpe (* D.

R. P. Kl. 59 Nr. 7326 vom 8. April 1879) sind sowohl zur Steuerung, des Dampfes, als

auch des Wassers Drehventile in Anwendung gebracht, welche um feststehende, zur

vollständigen Entlastung der Ventile dienende Kerne rotiren. Die Drehung der auf die

Ventilhülsen aufgesteckten Kurbeln k (Fig. 9) wird

durch einen Mitnehmer m veranlaſst, welcher um ein

Gelenk g schwingt und die geradlinige Kolbenbewegung in

verringertem Maſse auf die Kurbelstange s überträgt, so

daſs die Ventile bei jedem Kolbenhub eine halbe Drehung machen und umsteuern. Die

Ueberwindung der todten Punkte wird durch Federn f

unterstützt, welche gegen an der Kurbelstange s

angebrachte Nasen (vgl. Fig. 11)

drücken.

Die Einrichtung der Dampf- und Wassersteuerungsventile ist im Wesentlichen gleich.

Nur die Expansionsvorrichtung bedingt bei ersteren eine Abweichung.

Die über den feststehenden Kern c geschobene Hülse des

Pumpenventiles hat in der Höhe der Cylinderkanäle zwei einander diametral gegenüber

stehende Flügel a und b

angesetzt, welche durch zwei halbringförmige Querrippen in verschiedener Höhe mit

einander verbunden sind. Der zwischen dem Ventilgehäuse und der Ventilhülse frei

bleibende Raum wird hierdurch in zwei Theile w, w1 getheilt, welche ober- und unterhalb der

Cylinderkanäle einen ringförmigen, in der ganzen lichten Höhe der Cylinderkanäle

aber nur einen halbringförmigen Querschnitt haben. Die in das Ventilgehäuse

mündenden Cylinderkanäle werden somit bei der Drehung des Ventiles wechselweise mit

dem oberen Raum w, in welchen das Druckrohr, und dem

unteren Raum w1, in

welchen das Saugrohr mündet, in Verbindung gebracht. In den Endstellungen des

Kolbens werden beide Cylinderkanäle abgesperrt, da die äuſsere Flügelverbreiterung

dann die ganze Kanalbreite deckt.

Das Dampfventil besteht aus einer Doppelhülse, deren innerer Mantel über den

feststehenden Kern i geschoben ist, während der äuſsere

Mantel das an zwei Stellen ausgeschnittene Expansionsventil e (Fig. 13)

umschliesst. Der Raum zwischen dem Gehäuse und äuſseren Mantel des

Vertheilungsventiles ist durch Längsstege und Querrippen in drei Theile d, d1, d2 getheilt, wovon der

untere d1 mit dem

Abdampfrohr, der obere d2 dagegen mit dem Dampfzuleitungsrohr beständig in Verbindung steht. Der

dritte Raum d erstreckt sich blos auf den halben

Ventilumfang einerseits und auf die lichte Höhe der Cylinderkanäle andererseits; er

tritt durch eine schräg gestellte rechteckige Oeffnung o im äuſseren Ventilmantel in zeitweilige Verbindung mit dem

Dampfeintrittsraum d2,

welcher dadurch bei der Drehung des Ventiles mittelbar und wechselweise ebenso wie der

Auspuffraum d1 in

Verbindung mit den Cylinderkanälen gebracht wird. Der Dampfzutritt zum Cylinder wird

noch vor der halben Umdrehung des Ventiles, also vor Beendigung des Kolbenhubes

unterbrochen, sobald sich die Oeffnung o über die mit

ihr gleich gelegene Kante des nicht in Drehung befindlichen Expansionsventiles e schiebt. Der Füllungsgrad läſst sich durch Verstellen

des Expansionsventiles in lothrechter Richtung ändern, was mit Hilfe eines in der

Zeichnung nicht angegebenen Getriebes möglich ist, welches in die zu diesem Zweck an

einer der Ventilkanten angebrachten Zähne greift.

Was die Entlastung der Ventile anlangt, so wird diese in achsialer Richtung durch

Scheiben u bezieh. v am

oberen Ende der Ventilhülsen erzielt. Der Druck, welcher in radialer Richtung von

den Einströmungs- und Ausströmungsräumen der Ventile ausgeht, wird durch

Aussparungen in den Ventilhülsen ausgeglichen, welche jenen Räumen gegenüberliegen

und gleiche Druckfläche mit ihnen haben. Die Entlastungskammer x1 (Fig. 12)

für den Ausströmungsraum d1 des Dampfventiles mündet unmittelbar in diesen ein, während der

Einströmungsraum d dieses Ventiles mit seiner

Gegendruckkammer x durch ein langes Bohrloch in

Verbindung steht. In die Gegendruckkammern des Pumpenventiles wird von unten durch

eine Bohrung des feststehenden Kernes c Oel gedrückt;

sie werden mit den Ventilräumen w, w1 durch kurze Bohrlöcher in Verbindung gebracht,

welche jedoch mit grobem Zeug belegt sein müssen, um das Eindringen von

Verunreinigungen zu hindern. Der radiale Druck, welcher im Augenblick der gänzlichen

Absperrung der Cylinderkanäle auf das Ventil von jenen aus ausgeübt wird, gleicht

sich durch den Gegendruck aus, welcher von den in den feststehenden Kernen

angebrachten Aussparungen ausgeht. Da diese Aussparungen bei der Drehung der Ventile

mit jenen in den Ventilhülsen immer wieder in Verbindung kommen, sind besondere

Druckleitungen für sie nicht nöthig.

Endlich ist noch eine Condensationsvorrichtung zu erklären, welche am Pumpencylinder

angebracht ist. Gleichzeitig mit dem letzteren füllen und entleeren sich zwei

cylindrische, durch eingeschobene Kolben regulirbare Kammern n, da sie ebenfalls und im gleichen Sinn wie der Pumpencylinder gesteuert

werden. Der aus dem Dampfcylinder in den Raum r

strömende Dampf wird durch das Wasser niedergeschlagen, welches aus einer der

Kammern n nach r gelangt;

doch ist die Menge des Niederschlagwassers so bemessen, daſs im Condensationsraum

noch eine genügende Spannung zurückbleibt, um das Ansaugen des Condensationswassers

durch die Pumpe zu ermöglichen. Zu letzterem Zweck ist der Raum r durch ein mit Rückfallventil versehenes Rohr z mit dem Saugrohr der Pumpe in Verbindung

gebracht.

H–s.

Tafeln