| Titel: | E. L. Guillié's Pumpe. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 21 |

| Download: | XML |

E. L. Guillié's Pumpe.

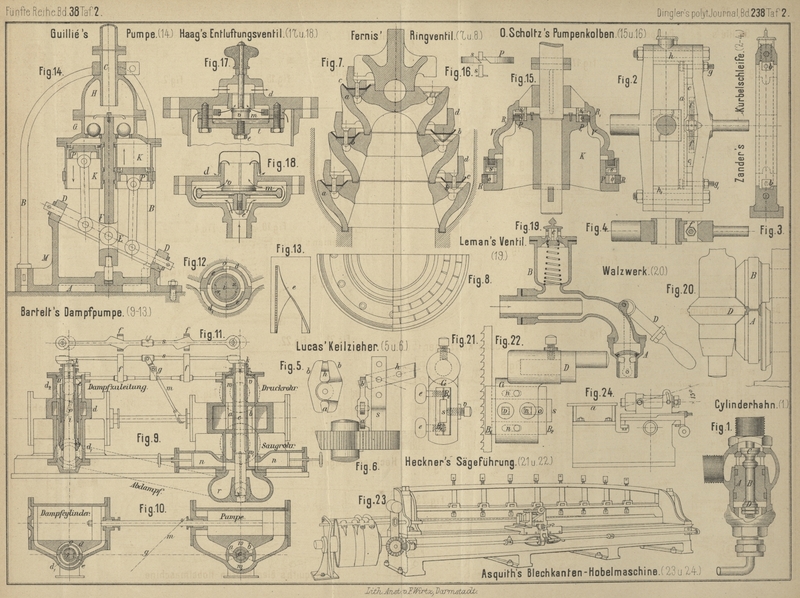

Mit einer Abbildung auf Tafel 2.

[Guillié's Pumpe.]

Die aus zwei einfach wirkenden Cylindern bestehende Pumpe von E. L.

Guillié in Villeneuve, Frankreich (*

D. R. P. Kl. 59 Nr. 8985 vom 12. October 1879) ist

durch die Anwendung einer eigenthümlichen Umsetzung der drehenden Bewegung in die

geradlinige Kolbenbewegung bemerkenswerth. Die beiden Giffard'schen Ventilkolben P (Fig. 14

Taf. 2) hängen an dem Balancier E, welcher um einen in

der verticalen Achse F befestigten Bolzen schwingt und

mit an seinen Enden aufgeschobenen Rollen D auf dem

Rand des an der Grundplatte A angegossenen, schief

abgeschnittenen Cylinders M aufliegt. Die Achse F trägt noch die beiden Cylinder K, deren Deckel mit dem Druckventilgehäuse G, den Windkessel H und

das Steigrohr C, welches sich in einem von den Stützen

B getragenen Halslager drehen kann.

Die ganze Pumpe steht unter Wasser. Sie wird angetrieben, indem das Steigrohr und

damit auch die Achse F in Drehung versetzt wird. Der

Balancier macht, indem hierbei die Rollen D auf der

Leitfläche des Cylinders M laufen, bei jeder

Wellendrehung eine Schwingung und jeder Kolben einen Doppelhub. Beim Niedergang

bleibt der Schleppring des Kolbens zurück; der letztere kann dann Wasser von unten

her ansaugen. Beim Aufgang legt sich der Schleppring wieder an den Kolben an und

sperrt dadurch die Säugöffnung ab.

Die Achse F mit den Cylindern u.s.w. könnte auch fest

stehen und statt derselben die Grundplatte A gedreht

werden. Auch läſst sich die Zahl der auf jede Umdrehung entfallenden Kolbenhübe

vergröſsern, wenn man der Leitfläche des Cylinders M

eine wellenförmige Gestalt gibt.

Tafeln