| Titel: | Clement Ader's telephonisches Rufsignal mit Fallscheibe. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 50 |

| Download: | XML |

Clement Ader's telephonisches Rufsignal mit

Fallscheibe.

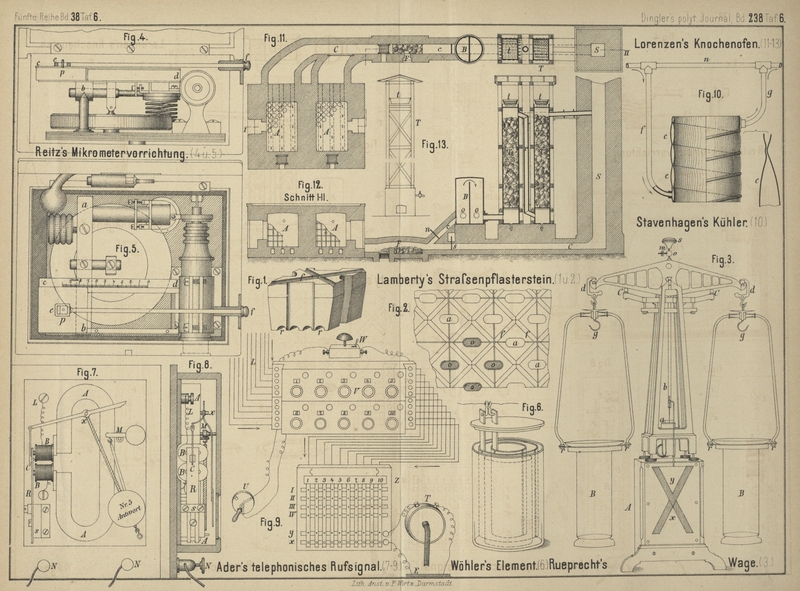

Mit Abbildungen auf Tafel 6.

Ader's telephonisches Rufsignal mit Fallscheibe.

Von den beiden Telephongesellschaften in ParisVon den drei Telephongesellschaften, welche sich in Paris constituirt hatten,

haben sich zwei unter dem Namen Compagnie des

Télephones zu einem Unternehmen mit 5000000 Franken Kapital

verschmolzen und gegen Ende Februar d. J. unter Leitung von H. Lartigue ihre Linien dem öffentlichen

Verkehr übergeben. Getrennt davon blieb die Edison'sche

Telephon-Gesellschaft. hat nach La

Lumière électrique, 1880 Bd. 2 Nr. 2 die das Gower'sche Telephon (1879 232

377) benutzende ein Rufsignal mit Fallscheibe angenommen, welches von Clement Ader in Paris angegeben worden ist und sich von

dem in D. p. J. 1880 236 34 erwähnten „Melder“

dadurch unterscheidet, daſs es nicht durch galvanische

Ströme, sondern durch magneto-elektrische in

Thätigkeit versetzt wird, aber nicht schon durch die beim Telephoniren selbst die

Leitung durchlaufenden Ströme, sondern durch die merklich kräftigeren, welche durch

einen Schlag mit der Hand auf das Mundstück eines Telephons, oder beim Blasen in

eine Art Trompete vom Telephon entsendet werden.

Das in Fig. 7 und 8 Taf. 6

abgebildete Rufsignal enthält einen in die Leitung eines Subscribenten einzuschaltenden

Elektromagnet B, dessen Kerne auf den Polen des

Hufeisenmagnetes A stehen. Vor den Polen von B liegt eine an der Schiene s befestigte Metallzunge E, welche von den

durch B gehenden kräftigeren Strömen in Schwingungen

versetzt wird und dann den mit einer dreieckigen Spitze sich in ein Loch von R einhakenden Arm C eines

um die Achse x drehbaren Winkelhebels frei läſst,

welcher an einem nach unten gerichteten Arme eine mit der Aufschrift

„Antwort“ und auſserdem etwa noch mit der Nummer der durch B laufenden Subscribentenlinie beschriebene Scheibe

trägt. Diese Scheibe fällt nun nach unten und wird schlieſslich durch eines der in

Fig. 9 unter den Nummern des Nummerkästchens V befindlichen runden Fenster sichtbar. Dazu kann dann noch eine

Einrichtung gegeben werden, daſs die fallende Scheibe den Strom einer Localbatterie

durch einen elektrischen Wecker W schlieſst, falls der

beigegebene Umschalter U die Schlieſsung der

Localbatterie gestattet. Die Rückführung der Scheibe in ihre Ruhelage scheint

mittels des Hebels M beim Drehen an dessen Knopfe

bewirkt zu werden.

Die Drähte L der Subscribenten werden in der

Centralstation in Gruppen von etwa 30 vereinigt, so daſs dabei diejenigen Personen,

welche oft mit einander zu telephoniren haben, in eine und dieselbe Gruppe gelegt

sind. Jeder Umschaltebeamte hat auſser seinem Nummerkästchen V mit dem Wecker W und dem Umschalter Z noch einen Schienen- oder Stöpselumschalter Z und ein Telephon T zur

Verfügung. An die verticalen Schienen 1, 2,.. des unter

dem Kästchen V angebrachten Umschalters Z sind, durch die Elektromagnete B der verschiedenen (gegen 30) Rufsignale hindurch, die

Leitungen L der Subscribenten geführt. Unter den

verticalen Schienen und gegen diese isolirt liegen eine Anzahl horizontale x, y, I, II,.. Für gewöhnlich sind alle

Verticalschienen durch in die Löcher an den Kreuzungsstellen eingesteckte, metallene

Stöpsel mit der untersten Horizontalschiene x und durch

diese mit der Erde E verbunden. Gibt nun ein

Subscribent ein Trompetensignal und löst dadurch seine Fallscheibe aus, so ertönt

der Wecker W und der Umschaltebeamte sieht am

betreffenden Fensterchen die Nummer des Subscribenten erscheinen, der eben zu

telephoniren wünscht, z.B. Nr. 5. Daher nimmt der Beamte den die Verticalschiene 5 mit der Horizontalschiene x verbindenden Stöpsel heraus und steckt ihn im Kreuzungspunkte der

Schienen 5 und y ein;

dadurch hat er sein Telephon T mit dem des

Subscribenten Nr. 5 verbunden und erfährt nun von Letzterem, mit wem derselbe

telephoniren will, z.B. mit Nr. 9. Ist Nr. 9 in demselben Umschalter Z, so braucht der Beamte blos die Stöpsel in den

Verticalschienen 5 und 9

auf eine und dieselbe Horizontalschiene, z.B. I, zu

stecken, um Nr. 5 und Nr. 9 zu verbinden. Vorher natürlich unterrichtet der Beamte

Nr. 9 von der Absicht des Nr. 5 in einer Weise, die von der Art des bei Nr. 9 aufgestellten Weckers abhängt,

und meldet an Nr. 5, daſs Nr. 9 bereit sei. Läge dagegen Nr. 9 im Nummerkästchen

eines andern Beamten, so müsste der zu Nr. 5 gehörige Umschaltebeamte erst den zu

Nr. 9 gehörigen Beamten und dann noch den Beamten am groſsen Umschalter

benachrichtigen, damit im groſsen Umschalter und mit Hilfe der beiden

Gruppenumschalter Z die Linien von Nr. 5 und Nr. 9

verbunden werden können. Nach Beendigung des Telephonirens werden die

Umschaltebeamten durch ein Trompetensignal aufgefordert, die bisher verbundenen

Linien durch Umstecken der Stöpsel in die Schiene x

wieder zu trennen.

Von der Zahl der Schienen I, II... im Wechsel Z hängt es ab, wie viele der an Z mündenden Linien L gleichzeitig mit Linien

in anderen Wechseln zum Telephoniren verbunden werden können.

Ader hat sein Rufsignal auch für Deutschland patentiren

lassen (* D. R. P. Kl. 21 Nr. 9729 vom 7. October 1879)Vgl. auch * D. R. P. Zusatz Kl. 21 Nr. 10697 vom 10. Februar 1880.

und zwar in zwei verschiedenen Ausführungen. In der einen Form bildet es einen

selbstständigen Apparat, welcher an die Wand geschraubt und in eine Telephonleitung

eingeschaltet wird; es ähnelt dabei in seiner wesentlichen Anordnung dem in Fig.

7 und 8

abgebildeten Signale. In der andern Form ist das Signal in einem Gower'schen

Telephon angebracht; hierbei vertritt die Telephonplatte die Zunge R in Fig. 7, und

in ein Loch derselben greift ein Haken hinein, der drehbar an einem seitlich von

einer Stange vorstehenden Arme befestigt ist; die Stange dient als Fallscheibe und

wird in ihrer Auf- und Abbewegung in einer geeigneten Führung geführt. Daſs der

Haken hier (und ebenso in Fig. 7)

drehbar befestigt ist, macht sich deshalb nothwendig, weil der Haken erst durch eine Anzahl von Schwingungen ausgelöst werden soll;

seine Form ist dazu so gewählt, daſs die schwingende Zunge oder Platte ihn bei ihrem

Hingange mitnimmt, während sie ihn bei ihrem Rückgange zufolge seiner Abschrägung

frei läſst, so daſs er durch das Gegengewicht in seiner dermaligen Lage erhalten

werden kann. Jede Schwingung der Zunge oder Platte bringt ihn also seiner Auslösung

einen Schritt näher.

Nach einer Mittheilung im Archiv für Post und

Telegraphie, 1880 S. 343 ist die Zunge R

neuerdings anstatt vertical, wie in Fig. 7 und

8, etwas schräg gestellt worden, um zu verhüten, daſs die Auslösung des

Armes C durch mechanische Einflüsse (Stösse,

Erschütterungen u. dgl.) herbeigeführt werde.

E–e.

Tafeln