| Titel: | Neuerungen an Dampfkesseln. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 108 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Dampfkesseln.

Mit Abbildungen.

(Patentklasse 13. Fortsetzung des Berichtes S. 11 d. Bd.)

Wehage, über Neuerungen an Dampfkesseln.

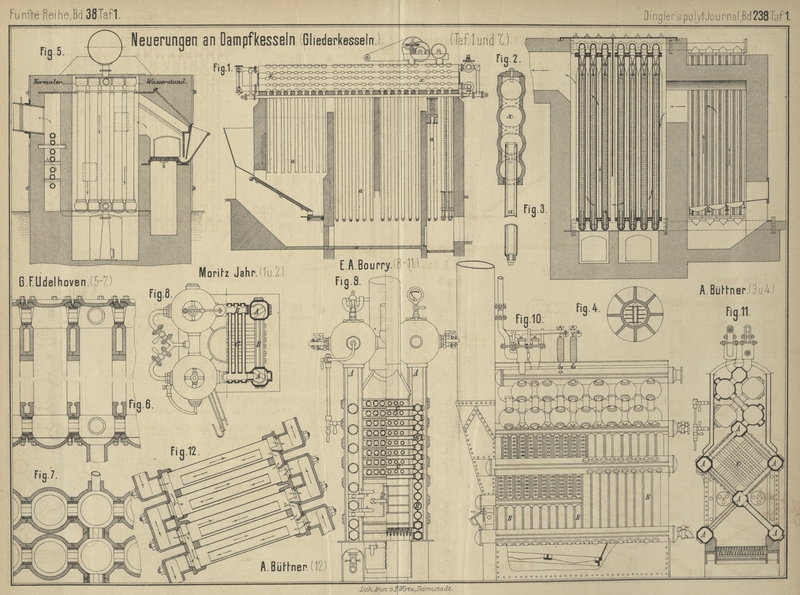

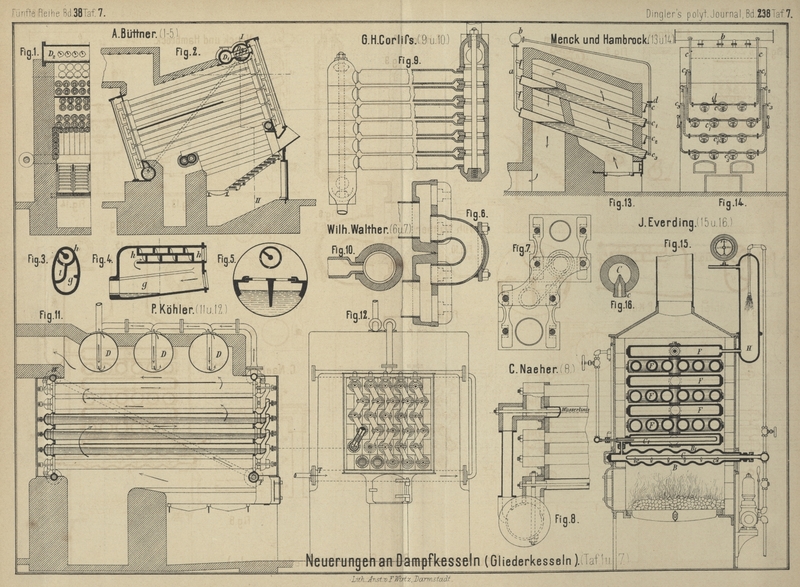

Gliederkessel (Taf. 1 und 7). (Schluſs.)

Ein anderes Patent der Rheinischen Röhrendampfkessel-Fabrik A. Büttner und

Comp. in Ueberdingen a. Rh. (* D. R. P. Nr. 5502 vom 21. April 1878) betrifft Neuerungen,

welche eine Entwässerung des Dampfes zum Zweck haben. Dieselbe soll hier dadurch

bewirkt werden, daſs der Dampf gezwungen wird, Röhren zu passiren, in denen eine den

Transportschnecken ähnliche Schraube befestigt, bezieh. eingegossen ist. Indem der

Dampf durch den so gebildeten schraubenförmigen Kanal sich hindurch windet, soll er

infolge der Centrifugalkraft das mitgerissene Wasser ausschleudern, welches dann

durch Schlitze in der Rohrwandung entweichen kann. Fig. 1 bis

5 Taf. 7 zeigen verschiedene Ausführungsformen einer derartigen

Vorrichtung.

Bei der Anordnung Fig. 1 und

2 sind oberhalb der Roof'schen Röhren zwei zusammengegossene Rohre D1, und D2 angebracht. In D2 sind enge, die

Schrauben enthaltende Querröhren eingesetzt, durch welche der Dampf passiren muſs,

um in den Dampfsammler D1 zu gelangen. Das ausgeschleuderte Wasser flieſst aus D2 nach dem unteren

Theil des Kessels zurück. – Bei einer zweiten Anordnung sind die Entwässerer in dem

vorderen Theile der nahezu horizontal liegenden obersten Röhrenschicht

untergebracht. Jede Röhre dieser Schicht hat zu dem Zweck einen mit drei Kanälen

versehenen Kopf (Fig. 3 und

4) erhalten.

Durch g tritt das Wasser- und Dampfgemisch ein; der

aufsteigende Dampf muſs durch h strömen, um in den

Dampfsammler zu gelangen. Das ausgeschleuderte Wasser flieſst durch Oeffnungen,

welche in der Wandung von h angebracht sind, in den

dritten Kanal l und aus diesem in den Wasserraum des

obersten Rohres zurück. – Eine dritte Anordnung unterscheidet sich von der

vorhergehenden im Wesentlichen nur dadurch, daſs hier immer zwei oder drei der

verticalen Rohrreihen sowohl vorn, als hinten in ein gemeinschaftliches weites

horizontales Rohr (vgl. Querschnitt Fig. 5)

ausmünden, welches die Entwässerungsvorrichtung enthält.

Es ist anzunehmen, daſs diese Einrichtungen den beabsichtigten Zweck in gewissem

Grade erfüllen werden. Die Wirkung wird vielleicht weniger durch die

Centrifugalkraft erreicht als dadurch, daſs dem Dampfe ein nicht unbedeutender

Widerstand geboten wird; die dabei aufgewendete Arbeit setzt sich in Wärme um und

hierdurch kann ein Theil des mitgerissenen Wassers verdampft werden.

Dasselbe Patent betrifft ferner noch eine Einrichtung, durch welche sowohl eine

bessere Ausnutzung der strahlenden Wärme der Feuerung, als auch eine vollkommenere

Verbrennung erzielt werden soll. Auſser den Seitenwänden des Feuerraumes ist nämlich

hier auch die Decke desselben durch eng an einander schlieſsende Röhren gebildet

(vgl. Fig. 1). Dieselben sind unten mit Rippen versehen und entweder am

hinteren Ende geschlossen und enthalten dann eingelegte Circulationsröhren, oder sie

stehen beiderseits mit den übrigen Röhren in Verbindung. Durch diese Decke werden

die Feuergase gezwungen, einen verhältniſsmäſsig engen Kanal oberhalb der

Feuerbrücke zu passiren, wodurch eine innige Mischung herbeigeführt wird.

Auſser der oben angeführten Rohrverbindung für Root'sche Kessel

und der bereits in D. p. J. 1879 233 * 20 beschriebenen

von C.

Beissel in Köln (* D. R. P. Nr. 2374 vom 4. September 1877) ist noch eine neue

Verbindung von Wilh. Walther in Kalk a. Rh. (* D. R. P. Nr. 9657 vom 23. September

1879) patentirt. Die Rohrköpfe von gewöhnlicher Form sind aus Guſsstahl.

Statt der sonst gebräuchlichen Verbindungsstücke sind Doppelkrümmer aus Schmiedeisen

oder Stahl (Fig. 6 und

7 Taf. 7) angewendet, deren schwach conisch abgedrehte Enden durch eine

übergelegte Platte mit vier Schrauben in die entsprechenden Löcher der Rohrköpfe

eingepreſst werden. Diese Verbindung hat den Vorzug, daſs die Dichtungsringe

fortfallen.

Für Röhren, welche wie bei den ersten Belleville'schen Kesseln in

Schlangenwindungen aufsteigen, hat C. Näher in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 6216 vom 8.

October 1878) eine neue Verbindung construirt. Die Röhren sind mit einem

sehr stumpfen Conus ventilartig in die Verbindungsstücke eingeschliffen und diese

mittels durchgehender Anker fest gegen die beiden Rohrenden gepreſst (vgl. Fig.

8 Taf. 7). Hierbei wird allerdings ein starker Druck in der Längsrichtung

auf die Röhren ausgeübt, besonders wenn sie infolge stärkerer Erwärmung sich mehr

ausdehnen als die im Inneren derselben liegenden Ankerbolzen. Die Verbindungsstellen

sind übrigens durch Chamotteplatten vor der Berührung der Heizgase geschützt. Auf

den unten angebrachten Sehlammsammler sind die Verbindungsstücke eben aufgeschliffen

und gleichfalls durch einen Ankerbolzen befestigt. In derselben Weise sind die

Röhren andererseits mit dem Dampfsammler verbunden. In der Höhe des normalen

Wasserstandes sind die Verbindungsstücke der Röhren durchbohrt und immer mehrere

neben einander liegende mit je einem Kniestutzen verbunden, von welchem ein mit

Flanschen befestigtes Rohr in den Schlammsammler führt. Hierdurch wird eine gute

Wasserströmung erzielt und die Ablagerung der Niederschläge im Schlammsammler

begünstigt. Die Röhren sind bei dieser Construction sehr bequem aus einander zu

nehmen; doch möchte es zu bezweifeln sein, daſs eine gute Dichtung leicht

herzustellen und dauernd zu erhalten ist.

Die Verbindung der ohne Dichtungsmaterial stumpf auf einander

gesetzten Theile mittels durchgehender Anker findet sich auch bei der in Fig.

9 und 10 Taf. 7

dargestellten Construction von G. H. Corliss in

Providence (* D. R. P. Nr. 9220 vom

27. Mai 1879). Die horizontalen, in der Horizontalebene etwas gekrümmten,

schmiedeisernen Röhren werden, um sie möglichst nahe an einander bringen zu können,

an den Enden in besonderen Gesenken mit dem Hammer verengt. Hierbei muſs darauf

geachtet werden, daſs die Wandung in dem engen Halse nicht zu dick und an der

Uebergangsstelle nicht zu dünn werde. Mit diesen verengten Enden werden die Röhren

beiderseits in Ringe eingeschraubt, welche, mit einem kleinen Vorsprung in einander

greifend, auf einander gesetzt und mittels eines durchgehenden Ankers

zusammengeschraubt werden. Die Ringe bilden auf diese Weise verticale Röhren. Ein

genaues Aufeinanderpassen der einzelnen Ringe wird dadurch erreicht, daſs die

horizontalen Röhren mehr oder weniger durchgebogen werden. Auf der einen Seite sind

die unteren, auf der anderen Seite die oberen Ringe aller neben einander liegenden

Röhrenschichten zu einem Querrohr für die Einströmung bezieh. Ausströmung

zusammengegossen. Corliss hat dieses Röhrensystem dazu

bestimmt, in dem Feuerzuge zwischen gewöhnlichen Dampfkesseln und der Esse

aufgestellt zu werden und zur Trocknung des Dampfes, zum Vorwärmen des

Speisewassers, zur Wiederverdampfung des Condensationswassers o. dgl. zu dienen. Zum

Trocknen bezieh. Ueberhitzen des Dampfes eignen sich im Allgemeinen die

Gliederkessel wohl besser als zum Vorwärmen des Speisewassers, da sich bekanntlich

in den Vorwärmern viel Kesselstein ansetzt.

Um möglichst trockenen Dampf zu erhalten, hat J. G. Schmidt in Berlin zwischen Wasserröhren und

Dampfröhren ein belastetes Ventil (* D. R. P. Nr. 609 vom 21. August 1877)

eingeschaltet, so daſs in den Wasserröhren immer ein höherer Druck herrscht als in

den Dampfröhren. Bei einer späteren Construction (* D. R. P. Nr. 1274 vom 21. August

1877) hat er jedoch dieses Princip wieder verlassen und nur eine gesonderte

Gruppirung der Wasser- und der Dampfröhren beibehalten. Die letzteren liegen direct

über dem Feuer, was in Bezug auf ihre Dauerhaftigkeit jedenfalls nicht zweckmäſsig

erscheint. Die Wasserröhren, die von unten gespeist werden, liegen in einem

absteigenden Feuerzuge, so daſs eine gute Gegenströmung vorhanden ist und der Dampf

aus den Röhren, in welchen die stärkste Dampfentwicklung stattfindet (das sind hier

die oberen), leicht entweichen kann.

Eine ganz neue Idee tritt bei dem in Fig. 11 und

12 Taf. 7 dargestellten Gliederkessel von P. Köhler

in Liegnitz (* D. R. P. Nr. 8514 vom 25.

Juni 1879) auf. Es hat hier jede der nahezu horizontalen Röhren mit

Ausnahme der unteren unmittelbar über dem Feuer liegenden Schicht ihren eigenen

freien Wasserspiegel. Dies wird erreicht durch die besondere Construction der

vorderen Verbindungsstücke der am hinteren Ende geschlossenen Röhren. In diesen

Verbindungsstücken ist nämlich je eine ein Ueberfallwehr bildende Querwand

angebracht, welche das Wasser, wenn es in dem betreffenden Rohr bis zu einer

festgesetzten Höhe gestiegen ist, in das nächst tiefer liegende Rohr abflieſsen

läſst. Die Verbindungsstücke haben auſserdem noch in der Längsrichtung der Röhren

liegende Scheidewände (Fig. 12),

durch welche in jedem zwei Kanäle gebildet werden; der eine ist für den

aufsteigenden Dampf, der andere für das abwärts fliessende Wasser bestimmt. Die

Speisung erfolgt von oben. Das in dem als Träger dienenden Rohre T vorgewärmte Wasser wird zunächst in das Rohr W hinaufgedrückt, flieſst von hier in die oberste

Schicht der horizontalen Röhren, aus dieser über die Ueberfallwand in die nächst

tiefere Reihe u.s.f. Es ist demnach eine gewisse Gegenströmung vorhanden; doch ist

es nicht vortheilhaft, daſs der oben entweichende Dampf mit dem frisch zugeführten

Speisewasser in Berührung tritt.

Vor allen bisher genannten Gliederkesseln hat diese Construction den Vorzug einer

auſserordentlich groſsen Wasseroberfläche. Das Aufsteigen des Dampfes ist dadurch

sehr erleichtert und derselbe wird schon infolge dessen ziemlich trocken sein. Um

eine vollständige Ausscheidung des mitgerissenen Wassers zu erzielen, sind drei

Dampftrockner oder Ueberhitzer D über den Röhren

liegend angeordnet, welche der Dampf nach einander durchströmen muſs, und zwar

reicht in jedem derselben das Eintrittsrohr bis nahe auf den Boden des Kessels,

während das Abflussrohr vom höchsten Punkte abzweigt. Die Befestigung der vorderen

Verbindungsstücke wie der hinteren Deckel der Röhren ist in zweckmäſsiger Weise

durch Bügel mit Schrauben bewirkt. Da die Röhren an den hinteren Enden mit ihren

quadratisch gestalteten Köpfen nur lose auf einander ruhen, so steht einer freien

Ausdehnung derselben nichts im Wege. Die ganze Anlage bietet somit viele Vorzüge im

Vergleich mit anderen Constructionen. Als Nachtheil wäre anzuführen, daſs die

Speisung jedenfalls eine sehr aufmerksame Bedienung erheischt und daſs in den Röhren

sich leicht Kesselstein ansetzen wird, da das Wasser in denselben wenig Bewegung

hat.

Das Wesentlichste der vorstehend beschriebenen Construction, die

freie Wasseroberfläche in jedem Rohr, findet sich ferner noch bei dem Gliederkessel

von Menck und Hambrock in Ottensen (* D. R. P. Nr. 9951

vom 31. October 1879); doch ist die gesammte Wasseroberfläche hier bedeutend

geringer, da die Röhren, wie aus Fig. 13 und

14 Taf. 7 zu erkennen, stark gegen die Horizontale geneigt sind. Die

Rohrköpfe liegen beiderseits auſserhalb des Mauerwerkes. Die oberen ganz mit Dampf

gefüllten Enden der Röhren sind durch kleine Stutzen mit verticalen Röhren a und durch diese mit einem Dampfsammler b verbunden. Die Speisung erfolgt an den unteren Enden

durch U-förmige, mit einander und mit dem Dampfsammler in Verbindung stehende Röhren

c, c1, c2.., in welche das

Wasser bei d eingeführt wird. Der Wasserspiegel in der

obersten Röhrenschicht ist bestimmt durch die Höhe der Mündung von c1, in c, der in der zweiten Reihe durch die Mündung von c2 in c1 u.s.f. Auch hier

werden also wie bei der vorhergehenden Construction die unteren Röhren aus den

oberen durch Ueberflieſsen gespeist, in ähnlicher Weise, wie dies für über einander

liegende Cylinderkessel zuerst von Weinlig ausgeführt

wurde. Vor dem letztbeschriebenen hat dieser Gliederkessel den Vorzug, daſs der

Dampf nicht mit dem frisch zugeführten Speisewasser in Berührung tritt; dagegen hat

er den Nachtheil, daſs ein besonderer Schlammsammler fehlt und in den Röhren sich

leicht Kesselstein ansetzen wird, mit ihm gemeinsam.

Etwas gewagt erscheint der Betrieb des von J.

Everding in Philadelphia (* D. R. P. Nr. 9414 vom 24. October 1879) construirten

Gliederkessels. Derselbe hat gar keinen Wasserraum mehr. Das eingespritzte Wasser

wird sofort verdampft und das ganze Röhrensystem bildet eigentlich nur einen

Dampftrockner und Ueberhitzer. Unmittelbar über dem Feuer liegt eine Schicht aus

Guſsstahl hergestellter Röhren B (Fig. 15 und

16 Taf. 7), jede einzelne aus in einander übergehenden Hohlkugeln

bestehend. In der Achse jedes Rohres liegt ein dünnes Speiserohr C, das im Mittelpunkt jeder Kugel mit einer

Einspritzdüse c (Fig. 16)

versehen ist. Diese Düsen sind, um gegen Zerstörung möglichst geschützt zu sein, aus

Nickel o. dgl. hergestellt. Die Bohrungen derselben sollen nur so groſs sein, daſs

bei gewöhnlichem Betriebe nicht mehr Wasser zugeführt wird, als augenblicklich in den stark erhitzten

Gefäſsen B verdampfen kann. Das Wasser wird durch eine

Dampfpumpe (bei der Inbetriebsetzung durch eine Handpumpe) beständig zugeführt.

Unmittelbar über den Röhren B liegend und parallel

damit ist eine gleiche Anzahl Röhren B1 angeordnet, die in der Mitte durch ein sie

rechtwinklig kreuzendes Rohr mit einander verbunden sind. Jede der Röhren B1 enthält wieder ein

centrales Rohr C1,

welches den aus B aufsteigenden Dampf zunächst aufnimmt

und denselben durch eine groſse Anzahl sehr enger Oeffnungen in das Rohr B1 ausströmen läſst.

Diese Ausströmung wird befördert durch das Einblasen von überhitztem Dampf in die

Röhren C1, wodurch

hauptsächlich eine möglichste Ausgleichung der Temperatur und des Druckes im ganzen

Röhrensystem erzielt werden soll. Aus B1 gelangt der Dampf dann in den eigentlichen

Ueberhitzer F, dessen Fassungsraum mindestens so groſs

sein soll wie der des Dampfcylinders. Derselbe besteht aus mehreren kreuzweise über

einander liegenden Schichten horizontaler Guſsröhren, die durch ein mittleres

verticales Rohr mit einander in Verbindung stehen. In diesem sind siebartige

Einsätze angebracht, die der Dampf beim Ueberströmen aus einer Reihe in die folgende

durchziehen muſs. Der Ueberhitzer F kann übrigens auch

in anderer beliebiger Form hergestellt werden. Aus demselben wird der Dampf weiter

in ein verticales Gefäſs H geleitet, das zur Regulirung

der Dampfspannung dienen soll. Durch ein mit Regulirventil versehenes Rohr wird

nämlich von oben Wasser in das Gefäſs H eingespritzt,

welches in Berührung mit dem stark überhitzten Dampf auch sofort in Dampf verwandelt

wird. Je nachdem man hier mehr oder weniger Wasser zuführt, wird dem Dampf mehr oder

weniger seiner Wärme wieder genommen und dadurch die Spannung niedriger oder höher

gehalten werden können.

Es ist einleuchtend, daſs dieser Gliederkessel einer äuſserst sorgsamen Wartung

bedarf. Bei geringen Schwankungen im Dampfverbrauch können sich schon bedeutende

Aenderungen in der Dampfspannung ergeben.

Als hierher gehörig ist schlieſslich noch ein in D. p. J. 1879 Bd. 231 Taf. 7 Fig. 2

dargestellter Apparat von E. Solvay in

Brüssel (* D. R. P. Nr. 175 vom 26.

Juli 1877) anzuführen. Derselbe soll in Verbindung mit einem

Gliederkessel angewendet werden und zwar hauptsächlich mit solchen, bei denen die

über einander liegenden Röhren in ununterbrochenen Schlangenwindungen aufsteigen

(also wie bei den alten Belleville-Kesseln). Der Apparat von Solvay,

„Decantirapparat“ genannt, ist im Wesentlichen ein Schlammsammler, welcher

zugleich eine lebhafte Strömung befördern, den Dampf trocknen und den Wasserraum

vergröſsern soll. Er besteht aus einem verticalen, unten conisch abgeschlossenen Kessel. An dem

guſseisernen Deckel hängt ein Trichter, in welchen von oben der nasse Dampf aus dem

Gliederkessel einströmt. Das sich hier abscheidende Wasser wird durch den Trichter

nach unten geführt, mischt sich daselbst mit dem ununterbrochen zugeführten

Speisewasser, steigt nach Absetzung der Niederschläge über eine in der Höhe des

einzuhaltenden Wasserspiegels angebrachte ringförmige Wand und flieſst endlich durch

ein mit Rückschlagventil versehenes Rohr in den Gliederkessel zurück. Der Dampf wird

am höchsten Punkte des Verticalkessels entnommen. – Als Schlammsammler mag diese

Vorrichtung ziemlich gute Resultate geben, weniger gute als Dampftrockner. Wegen der

nicht unbedeutenden Dimensionen des Kessels wird (ganz abgesehen von dem

guſseisernen Deckel) die zulässige Dampfspannung bedeutend herab gezogen, wenngleich

der Kessel, da er nicht geheizt wird, durch die Feuergase nicht zu leiden hat. Mit

der Erniedrigung der zulässigen Spannung fällt aber der Hauptvorzug der

Gliederkessel fort, Zweckmäſsig würde eine Ummantelung des Apparates sein, um

Wärmeverluste durch Ausstrahlung zu vermeiden.

Whg.