| Titel: | Fromentin's Kesselspeiseapparat. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 114 |

| Download: | XML |

Fromentin's Kesselspeiseapparat.

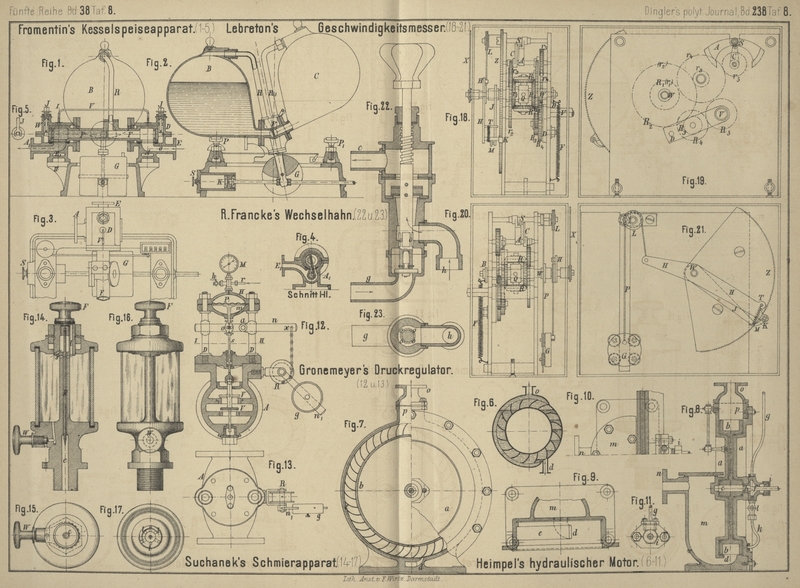

Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Fromentin's Kesselspeiseapparat.

Unter den neueren Kesselspeiseapparaten, welche den Wasserstand im Kessel

selbstthätig auf normaler Höhe erhalten, dürfte der von E.

Fromentin in Paris (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 8190 vom 31. Mai 1879) der einfachste sein. Er

besteht aus zwei blasenförmigen Guſsgefäſsen B, C (Fig.

1 bis 5Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden. Taf. 8) an einer gemeinschaftlichen Achse F, welche durch kreuzförmig eingegossene Zwischenwände in vier Kammern

getheilt ist. Zwei benachbarte Kammern einer Achsenhälfte münden unmittelbar am

tiefsten Punkt der Gefäſse B, C, während die beiden

andern Kammern mittels der Rohre R,R1 am Scheitel der Gefäſse einmünden. Die etwas

erweiterten Köpfe an den Enden der Achse sind in Gehäusen D,

W gelagert, deren jedes entsprechend seinen beiden Hohlräumen (Fig.

4) mit zwei Rohrstutzen E, A bezieh. E1, A1 versehen ist. Bei einer bestimmten Stellung der Gefäſse B, C stehen nun diese vier Rohrstutzen durch die

Kammern der hohlen Achse F derart paarweise mit den

Gefäſsen in Verbindung, daſs jedes der letzteren gleichzeitig mit dem

Eingangsstutzen E oder E1 des einen und dem Ausgangsstutzen A1 oder A des anderen Lagergehäuses communicirt. Der

Eingangsstutzen E des Gehäuses D steht mit dem Dampfraum, der Ausgangsstutzen A1 des Gehäuses W mit dem Wasserraum des Kessels und der Eingangsstutzen E1 dieses Gehäuses mit

dem Speisewasserbehälter in Verbindung, während der Ausgangsstutzen A des Gehäuses D in die

freie Luft mündet, oder, wenn ein Vorwärmen des Speisewassers beabsichtigt ist, zum Behälter des letzteren

geführt ist. Dieser Behälter ist höher als der Apparat, letzterer wieder höher als

der Kessel aufgestellt.

Ist nun, wie in Fig. 2

dargestellt, das leere Gefäſs C gehoben, während das

andere Gefäſs B auf der stellbaren Stossplatte P aufsitzt, so tritt in das Gefäſs C aus dem höher gelegenen Behälter Speisewasser ein,

während gleichzeitig die Luft durch das Rohr R1, die entsprechende Kammer der Achse F und den Ausgangsstutzen A des Gehäuses D entweichen kann. Denkt man

sich nun, während die Füllung des Gefäſses C sich

vollzogen hat, das Gefäſs B zur Entleerung gelangt, so

wird das gefüllte Gefäſs sich im Uebergewicht befinden, sinken und durch Drehung der

Achse F die Ein- und Ausströmungen so umsteuern, daſs

sich nun das Gefäſs B füllen kann, während der Inhalt

des Gefäſses C in den tiefer gelegenen Dampfkessel

ahlaufen wird, sobald in diesem Gefäſs der Kesseldruck hergestellt ist. Dies tritt

aber ein, wenn bei sinkendem Kesselwasser der Dampf durch ein bis an den

Normalwasserspiegel des Kessels reichendes Tauchrohr zum Eingangsstutzen E des Gehäuses D gelangen

kann, von wo er durch die betreffende Achsenkammer und das Rohr R1 in das Gefäſs C strömt. Dieses kann sich

nunmehr entleeren, wobei dann das mittlerweile gefüllte Gefäſs B ins Uebergewicht kommt, sinkt und umsteuert.

Zur Regulirung der Umsteuerung ist auf einem Arm der Achse F ein Gewicht G angebracht; auch greift

dieser Arm an der Stange eines Luftbufferkolbens K an,

welcher sowohl beim Saugen, als auch beim Drücken den durch eine Schraube S regulirbaren Luftwiderstand zu überwinden hat.

Endlich wird von diesem Arm noch ein Zähl- und ein Läutewerk bethätigt. Das erstere

gibt die verbrauchte Speisewassermenge an; das letztere belehrt den Heizer, ob der

Apparat speist oder nicht. Um die gehörige Dichtung der Achse F in den Gehäusen D und

W zu sichern, kann dieselbe mittels Stellschrauben

J niedergedrückt werden, welche auf Stängelchen

(Fig. 5) wirken, die mit ihren gegabelten Enden kleine, an den Verschlussdeckeln der

Achse angegossene Zapfen umgreifen. Zur Verhinderung eines einseitigen Druckes in

der Längsrichtung der Achse ist der Hohlraum zwischen den Lagerköpfen derselben und

den Gehäusen D, W immer mit Dampf gefüllt, welcher dem

Gehäuse D bei o zugeleitet

und durch das Verbindungsrohr V nach W geführt wird.

Der Apparat kann auſser zum Kesselspeisen auch noch zum Heben von Wasser durch

directen Dampf benutzt werden, zu welchem Zweck der Stutzen A1 mit dem Steigrohr zu verbinden ist. Die

in den Gefäſsen eintretende Condensation des Dampfes läſst sich zum Ansaugen des

Wassers in die Gefäſse verwenden.

H–s.

Tafeln