| Titel: | Hydraulischer Motor von Karl Heimpel in München. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 116 |

| Download: | XML |

Hydraulischer Motor von Karl Heimpel in

München.

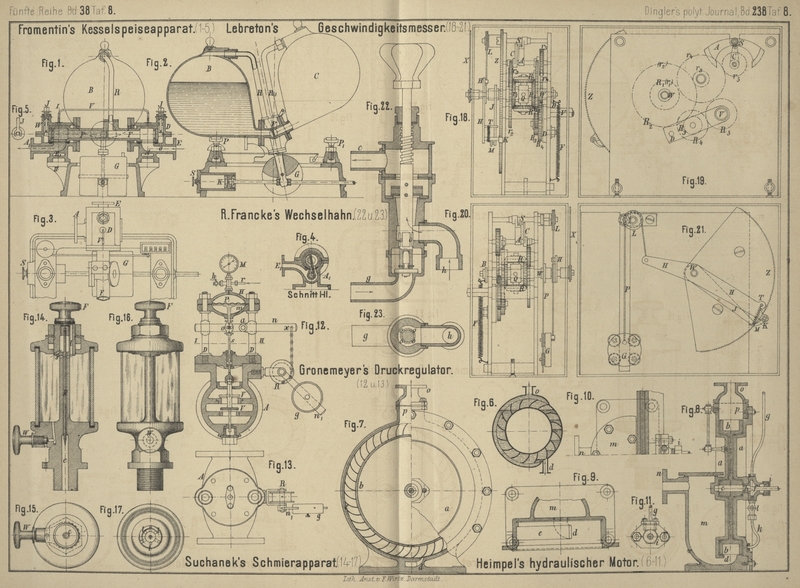

Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Heimpel's hydraulischer Motor.

Der von K.

Heimpel in München (* D. R. P. Kl. 88 Nr. 10311 vom 22. Januar 1880) construirte,

in Fig. 6 bis 11 Taf. 8

dargestellte Motor ist besonders dazu bestimmt, einerseits eine Benutzung mäſsiger

Druckhöhen bei verhältniſsmäſsig kleinen Wassermengen, wie sie besonders bei

städtischen Wasserleitungen vorkommen, mit hohem Wirkungsgrad zu ermöglichen,

andererseits aber eine Antriebsmaschine zu bilden, die vollkommen aufsichtslos,

gleichmäſsig und nahezu ohne Abnutzung wirkt.

Die Wirkung dieses Motors beruht darauf, daſs unter und in die Zellen eines in

Quecksilber eingetauchten Rades auf der einen Seite desselben, in der Nähe des

Radfuſses d, Wasser unter einem Drucke eintritt,

welcher der Quecksilbersäule und der etwa noch darüber befindlichen Wassersäule das

Gleichgewicht hält. Vermöge des Auftriebes nimmt bei diesem Gleichgewichtszustand

das Wasser je die höchsten Stellungen ein, welche es erreichen kann, und füllt

demnach den oberen Theil der Radzellen, unter Verdrängung des Quecksilbers aus. Da

sonach die Zellen des Rades, so weit dasselbe in Quecksilber eingetaucht ist, auf

der einen (absteigenden) Seite ganz mit Quecksilber, auf der anderen (aufsteigenden)

Seite theils mit Quecksilber, theils mit Wasser gefüllt sind, so wird eine Drehung

des Rades im angedeuteten Sinn mit derjenigen Kraft erfolgen, welche dem Auftrieb

des Wassers im Quecksilber entspricht.

In einem zweitheiligen, geschlossenen Gehäuse a dreht

sich das Zellenrad b, dessen Achse c mit Stopfbüchse aus dem Gehäuse austritt und die

Drehkraft auf die zu bewegenden Vorrichtungen überträgt. Das Gehäuse schlieſst sich

behufs Verringerung der Quecksilbermengen möglichst vollkommen den Formen des Rades

an. Der Kanal e gestattet das Zurückweichen des

verdrängten Quecksilbers.

Es sind demnach in Bezug auf den Wirkungsgrad ziemlich dieselben Verhältnisse

geschaffen, wie sie ein oberschlächtiges Wasserrad zeigt, nur mit dem Unterschied,

daſs im Verhältniſs der specifischen Gewichte die Maſse etwa auf 1/13 des

Wasserrades vermindert sind.

Um Quecksilberverluste durch die Stopfbüchse zu vermeiden, ist dieselbe mit einer

Kammer f versehen, in welche durch das Rohr g Wasser unter dem vollen Druck der Zuleitung eintreten

kann. Dieses Wasser wird das Quecksilber, welches durch den eingeschliffenen kleinen

Ring h austreten könnte, zurückdrängen, während die

äuſsere Stofbüchse i nur Wasser abzudichten hat. Sollte

sich trotzdem in der Kammer f Quecksilber ansammeln, so

wird dasselbe durch das Rohr k wieder in das Gehäuse

zurückgeführt. Ein Hahn l gestattet zu diesem Zwecke

beständig eine feine Oeffnung frei zu halten.

Ist der Motor nicht im Betriebe, die Wasserleitung also abgesperrt, so wird die

Stopfbüchse ohnedies von Quecksilber frei, da dasselbe in das angegossene Gefäſs m zurücktritt, dessen Gröſse so gewählt ist, daſs die

gemeinschaftliche Oberfläche unter die Radachse zu liegen kommt. Die Wasserleitung

ist bei n mit dem Motor verbunden, so daſs, wenn diese

Leitung geöffnet wird, das Wasser durch Verdrängen des Quecksilbers den Motor selbst

füllt und in Bewegung setzt. Der Wasserablauf ist bei o

angeordnet und in denselben bei p ein feines Drahtnetz

eingeschaltet, das allenfalls mitgerissene Quecksilberperlchen zurückhält.

Tafeln