| Titel: | Geschwindigkeitsmesser von A. Lebreton in Paris. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 122 |

| Download: | XML |

Geschwindigkeitsmesser von A. Lebreton in

Paris.

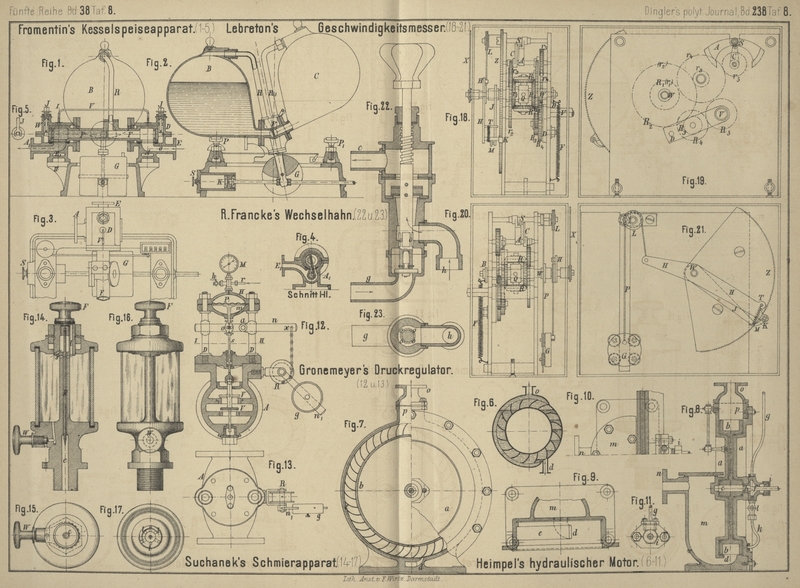

Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Lebreton's Geschwindigkeitsmesser.

Der Grundgedanke, auf welchem dieses höchst sinnreiche Instrument (* D. R. P. Kl. 42

Nr. 6057 vom 16. October 1878) beruht, ist der, eine Welle in derartige Abhängigkeit

zur Schwingungsdauer eines auf eine Graham'sche Hemmung wirkenden Pendels zu

bringen, daſs sie während der Hemmung durch die Maschine, deren Geschwindigkeit das

Instrument anzeigen soll, nach einer Richtung, nach der Hemmung hingegen durch eine

Feder nach der entgegengesetzten Richtung in Schwingung versetzt wird, so zwar, daſs

die Gröſse der Wellenschwingung von der Geschwindigkeit der Maschine und von der

Schwingungsdauer, also der Länge des Pendels abhängt. Die Wellenschwingung bleibt

unverändert, wenn bei wachsender Maschinengeschwindigkeit die Pendellänge eine

entsprechende Verkürzung erfährt oder umgekehrt, woraus folgt, daſs bei auf diese

Weise herbeigeführten constanten Wellenschwingungen die Beobachtung der Pendellänge

unmittelbar über die jeweilige Geschwindigkeit der Maschine Aufschluſs gibt.

Zeugt dieser Gedanke schon von einer durchaus eigenartigen Lösung der Aufgabe, so

darf auch die verhältniſsmäſsig einfache Weise, wie derselbe verwirklicht ist, als

nicht minder geistreich bezeichnet werden. Die schwingende Welle ist in den Figuren 18 bis 21 Taf. 8

mit W bezeichnet. Ein auf ihr befestigtes Querstück Q trägt zwei Kegelräder R,

welche mit den lose auf der Welle W sitzenden Rädern

R1, r1 ein

Planetenrädersystem bilden. Das Rad R1 steht durch die Vorgelegeräder R2 bis R5 mit der unmittelbar

von der zu beobachtenden Maschine angetriebenen Welle V

in Verbindung, das andere lose Rad r1 dagegen hängt durch den Rädersatz r2 bis r5 mit der Achse des

Armes C zusammen, welcher den zur Führung des

Graham'schen Ankers A dienenden Stift S trägt. Der Anker sitzt auf der Schwingungsachse der

Pendelstange P. Das Pendelgewicht G umgreift die Stange mit vier Führungsrollen und hängt an einem

Seidenfaden, welcher genau im Mittel der Pendelachse auf eine Leitrolle L aufläuft, von wo er weiter zum einen Ende des auf der

Achse W lose sitzenden doppelarmigen Hebels H geführt ist. Eine federnde Klinke K am anderen Hebelende greift in das am Gestell

befestigte Zahnsegment Z und sichert die jeweilige

Hebellage.

Während nun die Maschine die Räder R1 bis R5 in beständiger Drehung erhält, denke man sich den

Arm C, also auch die Rädergruppe r1 bis r5 durch den Anker A eben zur Ruhe gebracht. Die Achse W wird dann der Bewegung des Rades R1 folgen, weil die

Planetenräder R auf dem nun feststehenden Rad r1 rollen. Hierbei wird

eine Feder F gespannt, welche einerseits am Gestell,

andererseits an einer auf der Achse W befestigten

Kurbel B hängt. Sowie jedoch der Anker A den Arm C frei macht,

zieht sich die Feder F wieder zusammen und die Welle

W schwingt in Folge dessen zurück, bis der Anker

neuerdings hemmend wirkt, worauf sich das Spiel wiederholt.

Die Drehungsgeschwindigkeit des Rades R1 muſs nun zunächst so geregelt werden, daſs bei

einer gewissen Geschwindigkeit der Maschine und einer bestimmten Pendellänge der

Schwingungsbogen der Welle W nach beiden Seiten hin

vollkommen gleich ist, daſs also die Welle durch die Feder F genau um denselben Bogen zurückgeführt wird, um den sie während der

Hemmung von der Maschine aus in entgegengesetzter Richtung gedreht wurde. Auch muſs

die Schwingung gerade so groſs sein, daſs sich der auf der Welle W befestigte Hebel J genau

zwischen dem Anschlagstift T am doppelarmigen Hebel H und dem Arm M auf der

Achse der Klinke K dieses Hebels bewegt. Um dies zu

ermöglichen, läſst sich das Rad R3 nach Bedürfniſs auswechseln, zu welchem Zweck

dasselbe nicht unmittelbar im Gestell, sondern in einem auf der Welle V lose sitzenden Arm D

gelagert ist, welcher mittels einer in einem Bogenschlitz der Gestellplatte

verschiebbaren Klemmschraube festgehalten wird.

So lange nun die Maschine keine Geschwindigkeitsänderungen erfährt, so lange wird

auch die genau geregelte Schwingung der Welle W

unverändert bleiben. Wächst jedoch die Geschwindigkeit der Maschine, so wird, da

vorläufig die Pendellänge bezieh. die Dauer der Hemmung noch dieselbe ist, der

Bogen, welchen die während der Hemmung nach aufwärts schwingende Welle W beschreibt, gröſser werden. In Folge dessen stöſst

der Hebel J an den Stift T

und nimmt dadurch den Hebel H mit, wodurch andererseits

das Pendelgewicht gehoben wird und zwar so lange, bis die Schwingungsdauer des

Pendels genügend verringert wurde, um die durch die Zunahme der

Maschinengeschwindigkeit beschleunigte Aufwärtsdrehung der Achse W wieder auf ihr normales Maſs zurückzuführen. Die

höhere Lage, welche der Hebel H dann einnimmt, hat eine

gröſsere Spannung der Feder F zur Folge; diese wird sich demnach rascher

als früher zusammenziehen. Der raschere Wechsel der Hemmung läſst jedoch der Welle

W auch weniger Zeit zum Zurückschwingen, und da,

wie leicht zu übersehen ist, die Länge des Pendels P

und die Spannung der Feder F sich im gleichen

Verhältniſs (aber im umgekehrten Sinne) ändern, so folgt, daſs durch die Regulirung

der Pendellänge die Welle W genöthigt wird, auch beim

Zurückschwingen den normalen Bogen zu beschreiben, und daſs sich auch der Hebel J nach beiden Seiten wieder genau zwischen dem Stift

T und dem Arm M

bewegen muſs.

Nimmt die Geschwindigkeit der Maschine ab, so wird der Hebel J während der Hemmung den Stift T gar nicht

erreichen. Durch diese Weg Verringerung wird allerdings die Spannung der Feder F eine geringere und somit selbst während der noch

unveränderten Länge und Schwingungsdauer des Pendels P

ihre Zusammenziehung eine verzögerte. Diese Verzögerung nimmt jedoch nicht so rasch

zu, als der Schwingungsbogen des Hebels J abnimmt;

demnach wird der Schwingungsbogen dieses Hebels nach abwärts vorläufig gröſser sein

als jener nach aufwärts, was zur Folge hat, daſs der Hebel J am Arm M anstöſst und ihn zur Seite drückt.

Hierdurch wird die Klinke K aus dem Zahnsegment Z gehoben, worauf der Hebel H und mit ihm das Pendelgewicht G sinkt. Die

Verlängerung des Pendels hört erst dann auf, wenn seine Schwingungsdauer groſs genug

ist, daſs mit Rücksicht auf die verminderte Maschinengeschwindigkeit und die

kleinere Spannung der Feder F bei tiefer stehendem

Hebel H doch die Schwingungen der Welle W wieder ihre ursprüngliche Gröſse erreichen

können.

Die Betrachtung der Wirkungsweise des Apparates ergibt, daſs für jede Geschwindigkeit

der Maschine der Hebel H entsprechend der Aenderung der

Pendellänge eine andere Stellung einnimmt. Der mit dem Hebel H verbundene Zeiger X wird demnach auf einem

entsprechend getheilten Zifferblatt wirklich die jeweilige Geschwindigkeit der mit

dem Apparat verbundenen Maschine angeben.

H–s.

Tafeln