| Titel: | Neuerungen in der Gespinnstfabrikation; von Hugo Fischer. |

| Autor: | Hugo Fischer |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 133 |

| Download: | XML |

Neuerungen in der Gespinnstfabrikation; von Hugo

Fischer.

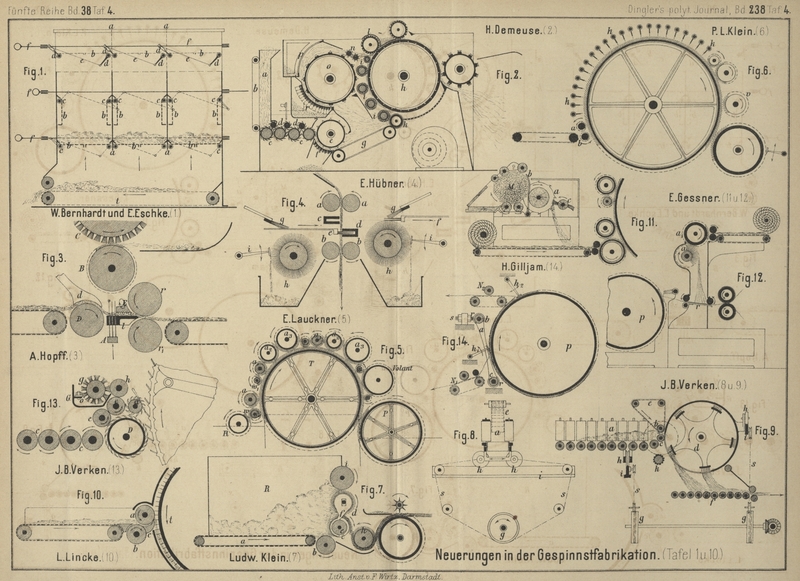

Mit Abbildungen auf Tafel 4 und 10.

(Patentklasse 76. Fortsetzung des Berichtes S. 34

d. Bd.)

Hugo Fischer, über Neuerungen in der

Gespinnstfabrikation.

II) Umordnung der Gespinnstfasern: 1) Krempeln

(Schluſs).

b) Vliesstheiler. Die zur unmittelbaren Erzeugung von

Vorgespinnstfäden aus dem die Krempel verlassenden Flor dienenden Vliesstheiler, auf welche sich die in

den letzten Jahren durch Patent geschützten Neuerungen beziehen, zerfallen in drei

Gruppen. Die Trennung des Vliesses in Streifen erfolgt: 1) mittels feststehender

platten- oder fadenförmig gestalteter Werkzeuge; 2) mittels rotirender

Schneidscheiben; 3) mittels umlaufender Bänder oder fadenförmiger Körper.

Der Theilung durch Platten begegnen wir zuerst in dem an Hub. Gilljam in Firma N.

Gilljam in Soers bei Aachen ertheilten Patente (* Nr. 3052 vom 14. April

1878 ab). Die aus Stahlblech gefertigten, etwa 2mm

starken Platten a von der in Fig. 14

Taf. 4 dargestellten Form, sind an beiden Enden auf parallel zur Peigneurachse

liegenden Stäben b, c befestigt und schmiegen sich mit

ihren glatt geschliffenen schmalen Kanten an der Stelle, wo der Hacker h1 mit der Kammwalze

p zusammenarbeitet, an die Oberfläche dieser

letzteren an. Durch auf die Stangen b, c aufgeschobene

Ringe r werden die Platten gegenseitig in bestimmten

Abständen gehalten, welche der Breite der zu bildenden Vliessstreifen entsprechen.

Durch Spannschrauben zwischen den beiden Stangen erfolgt das Anspannen der Platten,

durch Stellschrauben s das richtige Anstellen derselben

an den Peigneur. An der Berührungsstelle entsteht hierdurch eine Abtheilung des

Vliesses in Streifen, von denen der 1., 3., 5., 7... von dem rechenartig gestalteten

Hacker h1 abgenommen

wird, während die übrigen Streifen auf der Kammwalze verbleiben, bis sie durch einen

zweiten Hacker h2

abgelöst werden. Die abgenommenen Streifen werden durch die Nitschelwerke N1, N2 in Vorgarnfäden

übergeführt.

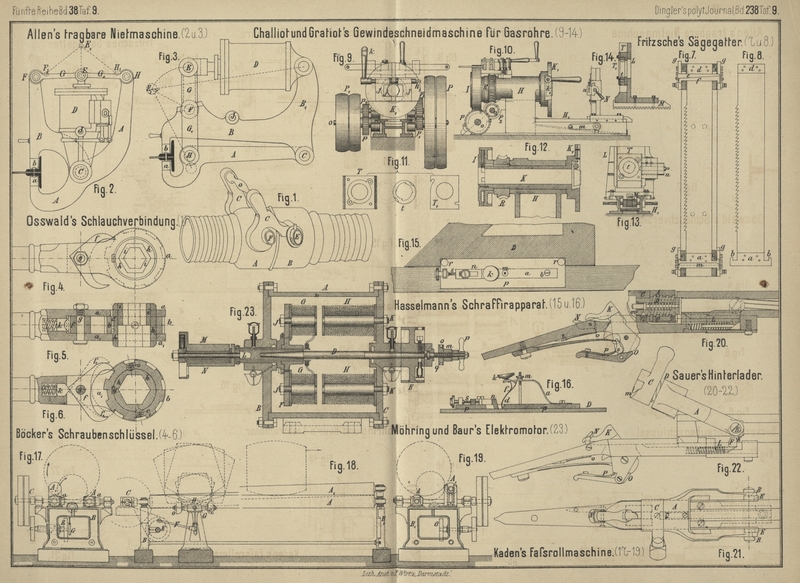

Durch A. J. Wolters in Aachen sind an diesem Flortheiler

verschiedene Aenderungen vorgenommen worden, welche sich derselbe durch Patente (*

Nr. 7550 und 8909 vom 1. Mai bezieh. 28. Juni 1879) schützen lieſs. Diese

Aenderungen bestehen namentlich in der Befestigungs- und Justirungsart der

Schneidplatten, die dem letzten Patent zu Folge in der durch Fig. 1 und

2 Taf. 10 dargestellten Weise erfolgt. Die Befestigung findet nur am

oberen Plattenende mittels der Tragstange t statt, um

dadurch die freie Abführung des vom Vliess sich lösenden Staubes u. dgl. zu

erleichtern. Die Federung der dünnen Schneidplatten a

wird durch tief herabreichende Zwischenplatten b

verhindert, an denen dieselben festgenietet sind. Diese Zwischenplatten wechseln auf

der Tragstange t mit an diesen befestigten

cylindrischen Ringen c ab, an denen eine parallel zur

Tragstange laufende Schiene d befestigt ist. Zwei

Schrauben in einem Lappen jeder Zwischenplatte drücken gegen diese Schiene und

dienen zur genauen Einstellung der Schneidplatte, welche so zu erfolgen hat, daſs

sich das untere Ende derselben sanft an die Umfläche der Kammtrommel anlegt; über

dieser Berührungsstelle findet das erste Abkämmen der Theilstreifen des Vliesses

durch den Hacker h1

statt.

E.

Köster in Neumünster, Holstein (*

D. R. P. Nr. 9277 vom 11. October 1879) nimmt die

Flortheilung nicht unmittelbar am Peigneur vor, sondern löst den ganzen Flor von

diesem ab und leitet ihn zu einem besonderen Theilapparat. Dieser, in Fig.

3 Taf. 10 dargestellt, besteht aus den drei Walzen a, b und c, über welche Riemen in der

dargestellten Art geführt sind. An der mittleren Walze b findet die Theilung des Flores mittels ebener, sich an die

Walzenumfläche anlehnender Blechplatten d statt. Diese

Platten erstrecken sich über den halben Walzenumfang und greifen in peripherische

Rinnen der schmalen Zahnscheiben e ein. Diesen

Zahnscheiben gegenüber trägt die Walze c vorspringende

glatte Ränder f, welche in Berührung mit den Zahn

Scheiben stehen. Die Riemen sind zwischen diesen Rändern und demnach auch zwischen

den Schneidplatten d hindurchgeführt; die von a nach c laufenden

Riemenstücke sind halbgeschränkt, um freien Raum für das Herabfallen gelöster Fasern

u. dgl. zwischen den Platten d zu gewähren. Der vom

Peigneur p kommende Flor wird von der Walze c und den umgelegten Riemen aufgenommen, den

Zahnscheiben zugeführt und hier unterhalb der Berührungspunkte von e und f durch die

Vorderkanten der Schneidplatten in Streifen getrennt, welche von den Riemen in durch

die Platten gebildeten Kanälen den Abführungswalzen g,

h zugeleitet werden. Durch achsiale Hin- und Herbewegung dieser Walzen

findet das Würgeln des Florbandes statt.

Die zuerst von Bède und Comp. in Verviers (vgl. 1873 209

* 251) benutzten, beiderseitig befestigten Stahlbänder als Theilwerkzeuge werden von

J. S. Bolette in Pepinster, Belgien (Erloschenes *

D. R. P. Nr. 216 vom 20. Juli 1877) durch paarweise angeordnete Stahldrähte ersetzt,

welche sich an die mit ringsumlaufenden Nuthen a (Fig.

4 und 5 Taf. 10)

versehenen Ränder der gezahnten Theilscheiben b

anschmiegen. Diese Scheiben sind auf zwei über einander liegenden Walzen w1, w2 in Wechsellage

angeordnet Die Drähte sind bei c unter Einschaltung der

Schraubenfedern d elastisch befestigt und schlieſsen

sich nach Passirung der Scheiben an die stellbaren Stützstäbe e und f an. Der zwischen

die rotirenden Zahnscheiben eingeleitete Flor wird von den Drähten ebenso erfaſst

wie früher von den Stahlbändern und nach der Trennung streifenweis den Würgelzeugen

W1, W2 zugeführt. Der

Erfinder erstrebt durch diese Neuerung eine billigere Herstellung, leichtere

Justirung und bessere Instandhaltung des Theilapparates (vgl. 1879 234 185

Note).

Wie bei der soeben besprochenen Klasse von Vliesstheilern findet

auch bei den mit Theilscheiben arbeitenden Apparaten die Theilung des Flores

entweder unmittelbar am Peigneur, oder nach erfolgter Abnahme des ganzen Flores auf

besonderen Theilwalzen statt Die erste Theilungsart wird durch das Patent des

Fabrikanten J. Klein in Aachen (* D. R. P. Nr. 6695 vom 21. Januar 1879) vertreten. Derselbe

ersetzt, wie die

Betrachtung der Fig. 6 und

7 Taf. 10 ergibt, den unteren getheilten Hacker durch eine mit garnirten

Theilscheiben a ausgerüstete Walze W. Zwischen diesen Theilscheiben sitzen lose auf der

Walzenachse glattrandige Scheiben b, von gleichem

Durchmesser wie die mit Kratzen besetzten Scheiben a,

so daſs beide die Peigneurumfläche berühren. Die Scheiben b werden durch verzahnte Antriebscheiben c

mit gleicher Umfangsgeschwindigkeit wie die Kammwalze gedreht. Sie halten die unter

ihnen liegenden Vliessstreifen auf dem Peigneurbeschlag, während die sich gegen den

Peigneur drehenden Theilscheiben a die Vliessstreifen

zwischen den Druckscheiben b abstreifen. Die unter den

letzteren liegenden, auf der Kammwalze verbleibenden Streifen werden an einem höher

gelegenen Punkte durch einen Hacker h abgenommen.

Die Theilung des Vliesses durch besondere Theilwalzen nach

Abnahme vom Peigneur sucht H. Wolte in

Sommerfeld (* D. R. P. Nr. 7259 vom

4. April 1879) durch Anwendung eines auf dem Princip der Kreisscheren

beruhenden Schneidwerkes herbeizuführen, wie solches schon lange in der

Eisenfabrikation zum Zertrennen von Blechtafeln in Stäbe Anwendung findet. Zur

richtigen Ableitung der Vliessstreifen nach den Würgelzeugen dienen Abstreifmeissel

a und b, von denen

ersterer durch sein Gewicht auf der unteren Schneidwalze S1, aufruht, der letztere durch ein

Gegengewicht an die obere Schneidwalze S2 angedrückt wird, wie dies aus Fig. 8 und

9 Taf. 10 zu ersehen.

Eine dritte Construction bezieht sich endlich auf die Abführung bezieh. Aufwickelung

der gewürgelten Vorgespinnste. Der Apparat von E. Wilhelm in

Crimmitschau (* D. R. P. Nr. 5133 vom

21. Mai 1878) entnimmt die vorbereiteten Fäden mittels eines um zwei

Walzen von verschiedenem Durchmesser geführten endlosen Tuches und leitet sie auf

diesem zu dem auf der groſsen Walze liegenden Wickel hin. Dieser Wickel erhält

auſser seiner Rotationsbewegung noch seitliche Verschiebung um etwa 40mm, um ein gleichmäſsiges Aufwickeln der Fäden in

derselben Weise zu erzielen, wie bei dem älteren System der seitlichen Fadenleitung,

doch jedenfalls in weniger vollkommener Weise, da er gleichzeitig auf dem stützenden

Riemen gleitet. Dagegen bietet das die Fäden stützende endlose Tuch ein geeignetes

Mittel, bei vorkommendem Fadenbruch ohne Schwierigkeit die weitere Aufwickelung des

gebrochenen Fadens zu bewirken, da dasselbe die Fadenenden fängt und sicher dem

Wickel zuleitet.

Die Schwierigkeiten, welche bei Flortheilern mit biegsamen, umlaufenden Th eil

Werkzeugen, den sogen. Riementheilern, dadurch entstehen, daſs sich die einzelnen

Zugkraftorgane strecken und dann nicht mehr sicher geführt sind, oder daſs dieselben

reissen und durch neue ersetzt werden müssen, haben zu Constructionen geführt,

welche auf einen möglichst freien Lauf, leichte Zugänglichkeit und Nachspannung der einzelnen Organe,

Verminderung der Zahl und Erhöhung der Festigkeit derselben Bedacht nehmen.

In ersterer Beziehung ist der Flortheiler von Josephy's

Erben in Bielitz zu nennen, welcher bereits in D.

p. J. 1879 234 * 185 besprochen wurde, sowie der Theiler der Ersten Brünner Maschinenfabriks-Gesellschaft in Brunn (* D. R. P. Nr. 3988 vom 8. Juni 1878), bei welchem durch Zusammenfügung der

Theilwalzen aus durch Ringeinlagen gebildeten getrennten Scheiben, welche bei beiden

Walzen wechselseitig gestellt sind, eine einfache Riemchenleitung erzielt wird. Der

Lauf der Riemchen ist aus Fig. 10 und

11 Taf. 10 zu ersehen und folgt den Walzen a, b,

c bezieh. a1,

b1,

c1, von denen c und c1 verstellbar gelagert sind und zur Anspannung der

Riemen dienen. Die Leitung ist einfach, eine Schränkung der Riemen findet nicht

statt, da dieselben die Räume zwischen den Theilscheiben S1, S2 frei passiren können, und damit ist eine möglichst

lange Erhaltung derselben gesichert.

J. S. Bolette in Pepinster sucht die oben genannten

Schwierigkeiten zu vermeiden, oder doch wenigstens zu verringern, einmal durch

Verminderung der Zahl der theilenden Riemen, das anderemal durch Ersatz des Leders

durch ein weniger elastisches Material. Das erstere (* D. R. P. Nr. 7664 vom 28.

März 1879. 1879 234 * 185) gelingt ihm durch eine solche Führung jeden Riemens um

die beiden Theilwalzen, daſs derselbe zur Theilung und Ableitung je zweier

benachbarter Vliessstreifen gleichzeitig dient, das letztere durch Anwendung

metallener Drähte statt der Riemen (* D. R. P. Nr. 6272 vom 13. Juli 1878 und Nr.

7664 vom 28. März 1879). Der Ersatz der Riemen durch Fäden, Darmseiten oder anderem

ebenfalls stark elastischen Materiale, wie er ebenfalls in den genannten Patenten

vorgesehen ist, kann hier offenbar weniger in Frage kommen, da durch diese nur die

Zahl der theilenden Organe verdoppelt, also die Betriebssicherheit vermindert, die

Widerstandsfähigkeit aber nicht erhöht wird.

Eine besondere Gattung der Vliesstheiler – im weitesten Sinne des

Wortes – bilden ferner die Einrichtungen für die Theilung des von der Krempel

gelieferten Pelzes in gleichschwere Stücke, welche für die folgenden Krempeln als

Vorlage dienen. Hierher gehört die für Wollkrempeln bestimmte Vliesstrommelwage von O. Schimmel in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 8064 vom 24.

Juni 1879). Dieselbe ist eine doppelarmige Balkenwage mit Laufgewicht,

deren Schale durch die Vliesstrornmel a gebildet ist

(Fig. 12 Taf. 10). Ein Gegengewicht b dient

zur Ausgleichung des Trommelgewichtes derart, daſs ein an dem Hebelarm c gelagerter und in das an der Trommelachse befestigte

Zahnrad eingreifender Transporteur d mit dem Getriebe

e zum Eingriff gebracht wird. Das Laufgewicht f dient zur Bestimmung der Trommelfüllung. Das

plötzliche Ausrücken des Rädereingriffes bei bestimmter Trommelbelastung soll durch den

die Druckwalze o tragenden, sich auf eine Rolle am

Wagenarm c stützenden Hebel h bewirkt, die Oscillation der ausgelösten Trommel durch die unter den

Zapfen i tretende Nase k

an der Trommelstirnwand verhindert werden.

c) Krempelbeschläge. Unter den

Erfindungen dieser Abtheilung sind es nur zwei, welche eine speciellere Beachtung

verdienen: die Patente von K. Schneichel in

Dessau (* D. R. P. Nr. 1275 und Nr.

1631 vom 28. August 1877). Durch dieselben ist dem Erfinder eine neue

Ausbildungsform des Sägezahndrahtes für Reisskrempeln, sowie dessen Befestigung auf

der Zahnwalze geschützt. Zweck der Neuerung ist die bessere Auflockerung der

gewolften Wolle vor dem Eintritt in die gewöhnliche Krempel, um in dieser die

Beanspruchung der Fasern auf ein Minimum zu beschränken. Schneichel sucht diesen Zweck dadurch zu erreichen, daſs er vor den

Tambour der Reisskrempel eine kleine, mit gewöhnlichem Sägezahndraht beschlagene

Trommel aufstellt, um welche eine Anzahl kleinere, mit dem neuen

„Doppelsägezahndraht“ beschlagene Walzen nach Art der Arbeiter und Wender

gruppirt sind. Durch die Anwendung der neuen Zahnform (Fig. 13

Taf. 10) wird eine gröſsere Zahl von Arbeitsstellen an den einzelnen Walzen

geschaffen, als diese die Benutzung des gewöhnlichen Sägezahndrahtes ergeben würde,

und dadurch die vollständige Auflösung der Wollflocken befördert. Die Zähne des

Beschlages sind abwechselnd nach verschiedenen Seiten gerichtet, so daſs von zwei

nach entgegengesetzten Richtungen und mit ungleicher Geschwindigkeit umlaufenden

Walzen a und b die Walze

b mit den in der Drehrichtung gestellten Zähnen α die von den analog gestellten Zähnen β der Walze a zugeführte

Wolle abstreift und dieselbe gleich darauf den entgegengesetzt gerichteten Zähnen

γ derselben Walze darbietet. Die Wollflöckchen,

hierbei von den Zähnen γ zurückgehalten, werden zum

Theil von den Zähnen α in die einzelnen Fasern

aufgelöst, während nicht gelöste Faserbündel nach der Arbeitsstelle mit der vorher

gehenden Walze zurückkehren, um hier die weitere Auflösung zu erfahren. Diese

Einschaltung einer gröſseren Anzahl derartiger Zahnwalzen zwischen Wolf und

Reisskrempel läſst bei dem Vorhandensein der vielen aufeinander folgenden

Arbeitsstellen und der Widerstandsfähigkeit des Beschlages in der That eine gute

Auflösung der Faserbündel, eine gröſsere Schonung der Krempelbeschläge und

gleichmäſsig gebildetere Vliesse erwarten. – Auch die Befestigung des Zahndrahtes

auf der Walze ist originell und weicht von der gewöhnlich geübten dadurch ab, daſs

sie das Eindrehen einer schraubenförmig um die Walze laufenden Nuth zur Aufnahme des

Drahtes entbehrlich macht. Bei der neuen Befestigungsart wird die genau cylindrisch

abgedrehte Walze gleichzeitig mit dem Zahndraht a und

einem runden Zwischendraht b umwunden, so daſs beide

Drähte dicht neben einander zu liegen kommen, wie dies die Figur 14

Taf. 10 zeigt. Hierdurch wird der Zahndraht an seitlichen Verschiebungen verhindert,

während eine der unteren Seite desselben parallel laufende Rippe c sich unter den Zwischendraht b legt und die Befestigung durch Niederpressen des Drahtes auf die

Walzenoberfläche vollendet.

Andere Patente – darunter die von H.

Heusch in Aachen und J. N. Yonck in Verviers –

beziehen sich auf die Ausfütterung der Kratzenbeschläge mit weichen Stoffen zur

Verminderung der freien Zahnlänge, um dadurch die Widerstandsfähigkeit und Dauer der

Zähne zu erhöhen. Heusch (* D. R. P. Nr. 1081 vom 28.

August 1877) füttert mit einer weichen, fast ungewalkten und mit einer dünnen

Lederlage bedeckten Filzschicht, welche die Zähne umgibt, aber bei dem Eintritt von

Wolle in den Beschlag zurückweicht; Yonck (* D. R. P.

Nr. 5708 vom 2. Juli 1878) dagegen leimt auf der Hakenseite des Kratzenbandes eine

oder mehrere dünne Filzlagen derart auf, daſs dieselben nach erfolgter theilweiser

Abnutzung der Drähte entfernt werden können. Die Zähne erhalten hierdurch wieder die

ursprüngliche Form, Länge und Elasticität.