| Titel: | Möhring und Baur's dynamo-elektrische Maschine. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 143 |

| Download: | XML |

Möhring und Baur's dynamo-elektrische

Maschine.

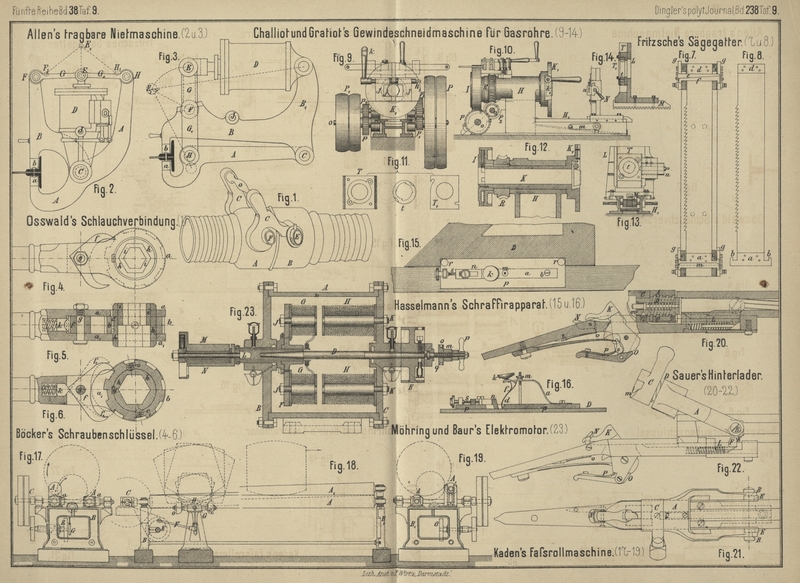

Mit einer Abbildung auf Tafel 9.

Möhring und Baur's dynamo-elektrische Maschine.

Die dynamo-elektrische Maschine von H. G. Möhring in

Frankfurt a. M. und Gust. Baur in

Stuttgart (* D. R. P. Kl. 21 Nr. 9796

vom 21. August 1879) besitzt bei gedrängter Anordnung der Elektromagnete

eine Regulirungsvorrichtung zum Variiren der Stromstärke während des Ganges der

Maschine und eine Vorrichtung zur Erzeugung von sechs Nebenströmen ohne Schwächung

des Hauptstromes.

Sechs feststehende Elektromagnete H (Fig. 23

Taf. 9) sind an der Innenwand des Deckels C eines

cylindrischen Gehäuses A mittels Schrauben K befestigt. Ihnen gegenüber stehen, mit der durch

Riemenscheibe E getriebenen Welle D drehbar, sechs Elektromagnete G, die durch Schrauben J an der auf der Welle

D festsitzenden Guſseisenscheibe F befestigt sind. Die Welle D ist in den Deckeln B und C gelagert und trägt an ihrem vorderen Ende den

messingenen Theil L, an dessen vorspringendem Ende der

aus zwei gegen einander isolirten Theilen M und N bestehende Stromsammler angebracht ist. Nach Lösung

der Stellmutter o läſst sich mittels des Griffrädchens

p der Schraubenbolzen q, dem das Querstück m als Mutter dient, und

hierdurch die Achse D her und hin verschieben, wodurch

die Magnete G den Magneten H genähert oder von ihnen entfernt werden.

Die sechs Elektromagnete H sind in Parallelschaltung in

den Stromkreis der Spulen G aufgenommen und dazu sind

die Enden ihrer Bewickelungsdrähte an zwei gemeinsame isolirte Bolzen geführt.

Anstatt dessen kann man aber auch die eine Gruppe der Enden der Drähte einzeln nach

galvanoplastischen Bädern leiten und von hier aus erst an dem isolirten Bolzen

vereinigen, wodurch dann der Hauptstrom wieder geschlossen ist.

Ganz ähnlich wie bei Weston's Dynamomaschine (* D. R. P.

Kl. 21 Nr. 9567 vom 2. December 1877) wird auch hier die Centrifugalkraft dreier in

je einem Schlitze einer am linken Ende des Stromsammlers befindlichen Scheibe

beweglichen Gleitblöcke dazu benutzt, beim Stillstande und bei zu langsamem Laufe

der Maschine ein etwa in den Bädern entstehendes Rückströmen der Elektricität zu

verhüten, indem die Blöcke erst bei einer gewissen Geschwindigkeit der Maschine sich

an den Rand von M anlegen, sonst aber die Verbindung

zwischen den beiden Theilen L und M des Stromsammlers aufheben.

E–e.

Tafeln