| Titel: | Ueber Neuerungen an Nähmaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 207 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

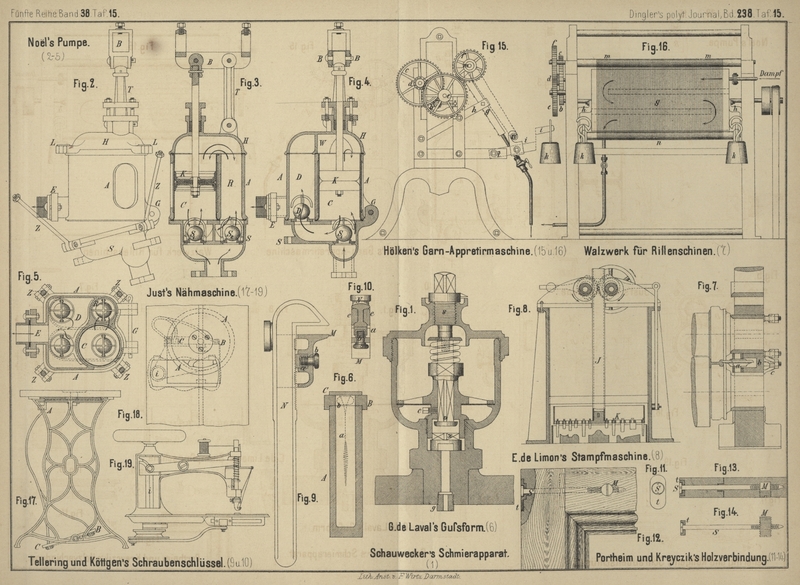

Mit Abbildungen auf Tafel 15.

(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes S. 380

Bd. 236.)

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

Die Bewegungsvorrichtungen an Schiffchenmaschinen von J. McAllister in Chicago, Nordamerika (* D. R. P. Nr. 9312 vom 23. October

1879) zeigen eigenthümliche Hebelverbindungen, mit denen von einem Excenter und

einer Kurbelscheibe der kurzen Triebwelle die Schwingungen des Nadelstangenarmes,

die Verschiebungen des Röſschens und die Bewegungen des Stoffrückers hervorgebracht

werden. Zur Regulirung der Fadenspannung ist eine Feder vorhanden, welche den

überflüssigen Faden während des Nadelsenkens hinwegzieht, und endlich ist noch ein

vom Nadelstangenhebel zugleich mit bewegter Arm angebracht, welcher beim Anspannen

des Stiches den Faden aus- seiner Bahn hinwegzieht.

Der Spulapparat für Nähmaschinen von

A.

Zimmer in Berlin (* D. R. P. Nr. 9493 vom 16. November 1879) enthält folgende

Verbindungsstücke zur Uebertragung der Bewegung von der Spulenachse auf den

Fadenführer: Auf die erstere ist ein Gewinde geschnitten, in welches ein

Schraubenrad eingreift; die Welle dieses Schraubenrades überträgt durch ein kleines

Stirnrädchen die Drehung auf ein gröſseres Rad und mit diesem ist die Curvenscheibe

verbunden, an deren Rand der Fadenführerschieber durch eine Feder angedrückt wird.

Die Form der Curvenscheibe ist die einer kreuzförmig ausgeschnittenen Platte, deren 8

Seitenkanten nach Stücken von Spirallinien gebogen sind, so daſs sie den Fadenführer

immer gleichmäſsig zur Seite hin und her schieben. Der Schieber des Führers bewegt

einen verstellbaren Hebel, in dessen Schlitz der Faden liegt und dessen Hub

entsprechend der Spulenlänge eingestellt werden kann.

Neuerungen an Doppelsteppstich-Nähmaschinen für

Handschuhe von Karl Necker und Rich.

Horstmann in Berlin (* D. R. P. Zusatz Nr. 9340 vom 19. September 1879). In der im

Hauptpatente angegebenen Einrichtung (vgl. 1880 236 26) sind folgende Aenderungen

getroffen worden: Der Cylinder oder Arm, in welchem die Nähnadel von unten nach oben

sticht, steht nicht mehr schief, sondern senkrecht in der Maschine, so daſs die

Nadel rechtwinklig durch den Stoff dringt, kleinere Löcher in ihm hervorbringt und

ihn somit schont. Bei dieser Nadelstellung ist auch die Form und Anordnung der

Schiffchenbahn einfacher; ja man kann dem Schiffchen sogar eine horizontale

geradlinige Bewegung ertheilen durch eine von der verticalen Trieb welle

herüberreichende Schubstange, welche ein Excenter der ersteren umfaſst.

Neuerungen an Näh- und Stickmaschinen zur Herstellung eines

Doppel-Tambourir- Kreuzstiches von J. Gutmann

in Berlin (* D. R. P. Nr. 9629 vom 12. November 1879.) Die bekannte

Tambourirmaschine, welche mit spitzer Hakennadel arbeitet, enthält nach der neuen

Einrichtung in der Nadelstange zwei solche Nadeln, welche gleichmäſsig und in

bestimmter Entfernung von einander auf und ab gehen. Der Fadenführer unterhalb der

Nähtischplatte besteht aus zwei vertical stehenden Röhrchen, jedes einen Faden

führend, welche von einem hohlen Cylinder getragen und um dessen Achse durch

Zahnkranz und Zahnstange herumgedreht werden. Beide Röhrchen stehen zunächst auf

einer horizontalen Platte, welche gegen den Cylinder geneigt werden kann, so daſs

die Röhrchen zeitweilig schief, von den herabkommenden Nadeln abgewendet stehen. Ein

Winkelhebel, welcher die Platte am Rande erfaſst und von einem Excenter der

Triebwelle bewegt wird, bewirkt diese Neigung der Röhrchen. Wenn der Cylinder mit

den Führerröhrchen während einer Stichzeit ½mal umgedreht wird, so kreuzen sich die

beiden Fäden unterhalb des Stoffes, und wenn dann nach dem Senken der Nadeln die

Röhrchen sich neigen, so legen sie die Fäden sicher in die Haken der Nadeln.

Hierdurch erhält jede Nadel abwechselnd den einen und anderen Faden; sie liefert bei

zwei Fäden von verschiedenen Farben eine bunte Naht. Man kann nun auch zwischen

beiden Nadeln an der Stange noch eine dritte Nadel befestigen und unterhalb der

Tischplatte ein drittes Führerrohr anbringen, welches seinen Faden immer derselben

Nadel übergibt, so daſs zwischen beiden Nähten mit sich kreuzenden Fäden eine glatte

einfache Naht entsteht. Endlich ist oben über der Nähtischplatte noch ein Führer

mit einem Zierfaden angebracht, welchen er so um die Nadeln legt, daſs derselbe mit

auf dem Stoffe befestigt wird.

Die Veränderungen an

der Cornely'schen Ausrückung für Bonnaz-Stichmaschinen von Paul

Lintz in Berlin (* D. R. P. Nr. 9368 vom 17. Mai 1879) bestehen in folgender

Einrichtung: Die Handkurbel unterhalb der Tischplatte einer Tambourirmaschine, mit

welcher die Drehung von Nadel, Stoffrücker und Fadenführer durch die Hand des

Arbeiters vorgenommen wird, ist auf einer verticalen, in ihrer Längsrichtung

verschiebbaren Welle befestigt, welche in der obersten Lage, wenn die Maschine

ausgerückt ist, durch eine Feder gehalten wird. Zieht aber der Arbeiter die Welle

abwärts, so drängt ein an ihr fest geschraubter Kegel einen Winkelhebel zur Seite,

dessen anderer Arm die Schiene zum Einrücken der Maschine bewegt.

Die Antriebeinrichtung

an Nähmaschinen von Hugo König in

Berlin (* D. R. P. Nr. 9365 vom 27.

September 1879) vermittelt die langsame oder schnelle Umdrehung einer

Anzahl Nähmaschinen von einer Transmissionswelle aus durch folgende Anordnung: Jeder

Nähmaschinentisch ruht auf einer Säule, welche unten die Lager für die

gemeinschaftliche horizontale Triebwelle und oben die Lager für eine kurze Vorgelege

welle trägt. Jede dieser Wellen hat eine doppelte Reibungsscheibe, an deren beide

Stirnseiten je eine kleinere Scheibe angedrückt wird; letztere stecken an zwei

verticalen Wellen, deren Lager eine Feder gegen einander zieht, während sie zugleich

mit einem Schieber gehoben und gesenkt werden können. Ein Fuſstritthebel ist durch

eine Zugstange mit diesem Schieber verbunden; hebt man nun mit ihm die verticalen

Verbindungswellen, so kommen unten die getriebenen Scheiben nach und nach an

gröſsere Durchmesser der treibenden und oben gelangen die treibenden an kleinere

Durchmesser der getriebenen, was zur Folge hat, daſs die letzteren sich schneller

drehen, also auch durch das mit ihnen verbundene Schnurenrad die Nähmaschine

schneller treiben. Beim Senken der Reibungswellen tritt der umgekehrte Fall ein. Die

unteren Reibungsscheiben sind in der Mitte ausgespart und treiben die Maschine gar

nicht mehr, wenn die verticalen Wellen so tief gesenkt werden, daſs ihre Scheiben

diesen Stellen gegenüber stehen.

Eine eigenthümliche Antriebvorrichtung zeigen die Neuerungen von Wilhelm

Just in Magdeburg (* D. R. P. Nr. 10095 vom 18. November 1879): Das Trittbrett CB (Fig. 17 bis

19 Taf. 15) ist durch zwei Lenkerstangen, welche schlieſslich zu einer

einzigen sich vereinen, mit einem horizontalen Schwungrade A unterhalb der Nähtischplatte verbunden. Die Mitte dieses Schwungrades

liegt senkrecht über dem Schnitte der Drehachse des Trittbrettes und der

Verbindungslinie CB beider Lenkerstangen (Fig.

18) und das obere Ende der letzteren liegt in einem Kugellager eines

Schwungradarmes. Dadurch wird es möglich, mittels des Trittbrettes das Schwungrad zu

drehen, von welchem man wiederum die Bewegung durch einen Riemen auf die Trieb welle

i (Fig. 18 und

19) der Maschine überträgt. Diese Triebwelle trägt nochmals ein kleines

Schwungrädchen und ertheilt allen Theilen die zur Stichbildung erforderliche

Bewegung.

Eine neue Greiferbewegung und ein Spulengehäuse von Gustav Ludwig in

Berlin (* D. R. P. Nr. 10 050 vom 16.

September 1879) betrifft diejenige Anordnung der

Doppelsteppstichmaschine, durch welche der Unterfaden nicht mit einem Schiffchen in

die Schleife des Oberfadens hineingeschoben, sondern umgekehrt der letztere von

einem Haken erfaſst und

um die Spule des Unterfadens herumgezogen wird. Der hierzu dienende Haken sitzt an

einem ungleicharmigen Hebel, welcher von einer Kurbelscheibe der Triebwelle an

seinem kürzeren Ende im Kreise herumgedreht wird und so aufgelagert ist, daſs das

längere Ende mit dem Haken auch einen Kreis um den Spulenhalter herum beschreibt.

Die Spule ist von einem doppelt kegelförmigen Gehäuse umschlossen und dieses von

zwei Ringen derart festgehalten, daſs es an drei federnden Vorsprüngen eines jeden

Ringes sich anstemmt. Hierdurch wird alles Klappern des Gehäuses während des Ganges

der Maschine vermieden und die Schleife kann doch leicht um dasselbe herum gleiten.

Der Greiferhebel erfaſst die Nadelschleife, während er den oberen Theil seines

Kreises durchläuft, und verläſst sie nach etwa ¾ Umdrehung wieder, wenn er sie

ziemlich über das ganze Gehäuse hinweg geführt hat; die Schleife wird dann durch

einen Steg der Tragrinne zurückgehalten und aus dem Greiferhaken herausgezogen.

Die Nähmaschine zur Herstellung einer

überwendlichen Naht von L. Bollmann und J. Bollmann jr.

in Penzig bei Wien (* D. R. P. Nr. 10055 vom 13. August 1879) arbeitet mit einem

rotirenden Schiffchen unterhalb der Nähtischplatte, einer Tambourirnadel (oder

Nähnadel mit einseitig offenem Oehr), welche von unten nach oben durch den Stoff

hindurchsticht, und mit einem über der Tischplatte liegenden Greifer oder

Fadenfänger und stellt aus einem Faden eine Kettenstichnaht derart her, daſs die

Fadenschleife eines jeden Stiches um die Kanten der zusammenzunähenden Stoffe

herumgezogen und auf der entgegengesetzten Seite von dem Schiffchen und seinem Faden

wieder durchstochen wird. Die Naht wird also nicht von einer glatten überwendlichen

Fadenlage, sondern von einer Kette gebildet, und der Unterschied in ihrer

Herstellung gegen die Arbeiten der bekannten Rudolf sehen oder Hilscher-Hertel'schen

Nähmaschinen besteht darin, daſs diese letzteren den Faden in einer Nähnadel führen,

ihn als Schleife durch den Stoff hindurchstechen und von einem Fänger diese Schleife

erfassen und um die Kante der Waarenstücke so hinüber legen lassen, daſs die Nadel

beim nächsten Stiche wieder durch sie hindurchgehen muſs, – während hier der

Nähfaden, welcher aus dem Schiffchen heraus reicht, von dem Fadenfänger, der sowohl

über, als auch unter der Tischplatte wirkt, unten erfaſst, als Schleife an der

Stoffkante emporgezogen und oben mit Hilfe einer eigenthümlich geformten Stichplatte

in das offene Oehr oder den Haken der Tambourirnadel eingelegt wird, welche nun

diese Schleife durch den Stoff hindurch abwärts zieht und sie unten so hält, daſs

das Schiffchen wiederum mit demselben Faden durch sie hindurch geschoben wird. Die

Bewegungsvorrichtungen aller Theile und die Regulirungsvorrichtungen namentlich für

die Faden- und Stichspannung geben der Maschine das Aussehen eines complicirten

Werkzeuges.

Für Maschinen, welche wirklich überwendliche Naht wie diejenige

der Handarbeit liefern, sind die Neuerungen an

Nähmaschinen bestimmt von Laing's Patent

Overhead Hand-stitch Sewing Machine Company in

Dundee, Schottland (* D. R. P. Nr.

9802 vom 11. Februar 1879). In der hiermit angegebenen Einrichtung wird

eine schraubengangförmig oder cylindrisch spiralförmige Nadel mit offenem Oehr

verwendet, welche den Stoff durchsticht und den einfachen Faden um die Nahtkante

herumlegt; sie steckt dabei mit drei Windungen im Stoffe, wird zwischen conischen

oder cylindrischen Rollen gehalten und von einer oder mehreren derselben, welche mit

Nuthen versehen sind, umgedreht. Die Nuthen der Triebrollen sind rechts- und die

Windungen der Nadel linksgängig, so daſs die letztere während ihrer Drehung immer an

derselben Stelle liegen bleibt. Der Stoffrücker besteht aus einer mit Spitzen

besetzten Vaucanson'schen Kette, welche über Rollen geleitet ist und von einer

derselben stetig angetrieben wird, also auch den Stoff stetig fortzieht. (Vgl. Laing 1877 224 * 259.)

Eine interessante Einrichtung zeigt der Knopfloch-Nähapparat für Nähmaschinen von G.

Neidlinger in Hamburg (* D. R. P. P. Nr. 10326 vom 21. September 1879), welcher an

jeder Singer-Nähmaschine angebracht werden kann, wenn man mit dieser Knopflöcher

umnähen will, ohne daſs an der Maschine selbst etwas zu ändern ist. Der wirksame

Theil in diesem Apparate ist eine Häkelnadel, welche bei jedem Stiche den Unterfaden

in Schleifenform über die Nähkante emporzieht, so daſs die gewöhnliche Nadel oben

durch diese Schleife hindurchstechen muſs. Es entsteht hierdurch eine aus zwei Fäden

gebildete nachgeahmte Naht, welche die Nähkante des Knopfloches und einen an ihr

liegenden starken Faden umwickelt. Der Apparat zur Führung und Bewegung der

Hakennadel wird an den Nähmaschinenkopf angeschraubt, ihre Bewegung aber von der

niedergehenden Nadelstange in Wechselwirkung mit einer Spiralfeder hervorgebracht.

Eine Hilfsnadel, von der Hakennadel bewegt, schiebt zur rechten Zeit die

Fadenschleife wieder aus dem Haken heraus. Der zur Knopflochnäherei zu verwendende

Presserfuſs hat auſser der Oeffnung für die gewöhnliche Nähnadel auch noch eine

solche für die Hakennadel und eine dritte für den zugeführten, der Knopflochkante

besonders beigelegten starken Faden. Während die Hakennadel die Fadenschleife

emporzieht, dreht sie sich um 90°, da sie mit einem rechtwinklig von ihr abstehenden

Stifte in einer gewundenen Nuth ihrer Führungshülse steckt und deren Form folgen

muſs.

Eine Einrichtung an Nähmaschinen zum

Wichsen des Nähfadens von S. B. Ellithorp in

Rochester, N. Y., Nordamerika (* D.

R. P. Nr. 10018 vom 24. December 1879) soll dazu dienen, den Ober- und

Unterfaden während des Nähens bei jedem Stiche mit flüssigem Wachs zu bestreichen.

Es ist deshalb unterhalb der Nähtischplatte eine sogen. Nürnberger oder Soldaten-Schere angebracht, von

welcher die zwei Arme des einen Endes durch eine Curvenscheibe der Triebwelle

abwechselnd auf und zu gezogen werden, während die beiden Arme des anderen Endes

kleine Schwämmchen tragen und dieselben dann gegen die Nadel andrücken, wenn

letztere beide Fadenschleifen emporzieht. Der erste Drehbolzen der Scherenarme

steckt fest im Gestell und der letzte (an dem Ende befindlich, welches die Schwämme

trägt) führt sich in einem geraden Schlitze des Gestelles hin und her, entsprechend

dem Wege des vorderen Scherenendes. Während dieser Bewegung gleiten die Schwämme

zunächst auf der Oberfläche einer in einem Behälter befindlichen Wachsmenge entlang,

nähern sich dann der Nadel und bestreichen diese und die Fadenschleifen mit

Wachs.

Die Neuerungen an

Nähmaschinen von G. Juengst in

New-York (* D. R. P. Nr. 9823 vom 14.

December 1879) bestehen in Vorrichtungen zur Stichspannung, Stoffrückung

und Fadenspannung an solchen Maschinen, welche mit zwei Fäden den Doppelsteppstich

arbeiten und durch einen oscillirenden Haken unterhalb der Nähtischplatte die

Schleife der Nähnadel um den ganzen Spulenhalter des Unterfadens herumführen. Die

Schwingungen dieses Greifers oder Hakens werden durch ein conisches Rad und ein

Radsegment von einer schwingenden Welle abgeleitet, welche wiederum durch Kurbel und

Excenter ihre Bewegung von der Trieb welle erhält. Die vorkommenden mehrfachen

Combinationen neuer Stücke machen das Studium der Patentschrift empfehlenswerth.

Neuerungen am

Carter'schen selbstthätigen Spulapparate für Nähmaschinen von Clemens Müller in Dresden (* D. R. P. Nr. 10407 vom 3.

Januar 1880). Diejenigen kleinen Spulrädchen, mit denen das Garn auf die

Schiffchenspulen aufgewunden wird, sollen nach den angegebenen Neuerungen nicht mehr

dicht an das sie treibende Schwungrad hinangestellt, sondern während der Arbeit

durch Federdruck stetig an dasselbe angedrückt werden. Deshalb ist in den

rechtwinklig abgebogenen Theil der Grundplatte ein Loch eingebohrt und eine kleine

Spiralfeder eingelegt worden, welche den ganzen Apparat so wendet, daſs die mit

Gummi überzogene Antriebscheibe an das Schwungrad gepreſst wird. Behufs der

Ausrückung trägt der Apparat einen winkelförmigen Arm, welcher in der einen Lage

sich gegen das Gestell stemmt und das Spulrad vom Schwungrade entfernt hält, in der

anderen aber an dasselbe hinanrücken läſst; diesen Arm hält eine Feder in seiner

jedesmaligen Lage fest.

Neuerungen an

Carter's Selbstspuler für Nähmaschinen von Seidel

und Naumann in Dresden (* D. R. P. Nr. 10432 vom 22. Januar 1880)

bezwecken, im Gegensatze zur obigen Veränderung von Cl.

Müller, eine Ausrückung des Spulrädchens, bewirkt durch eine Feder und eine

Anstellung desselben an das Schwungrad der Nähmaschine durch Wenden des

Spulapparates und Andrücken seines Triebrades an das Schwungrad mittels eines Hebels

und einer Stellschraube. Auſserdem sind einfache Mechanismen zur Fadenführung

angegeben.

Der Stichsteller für

Elastic-Nähmaschinen von Claes und Flentje in

Mühlhausen, Thüringen (* D. R. P. Nr. 10374 vom 16. December 1879) ist für eine

solche Maschine geeignet, deren Stoffrücker von oben herab auf die zu nähende Waare

dergestalt wirkt, daſs er von einem an der Nadelstange sitzenden Conus während der

Nadelbewegung verdrängt und mit dem Stoffe verschoben wird. Nach der neuen

Einrichtung bestimmt ein Kreisexcenter die Höhenlage dieses Conus und des ihn

haltenden Hebels, also auch den Waarenschub. Durch Drehen des Excenters an einem

getheilten Bogenstücke kann man die Stichgröſse in einfacher und leichter Weise

verändern; es ist auch vom Arbeiter leicht zu handhaben, da es an der Seite des

vorderen Theiles vom Nadelarmhalter angebracht ist.

Anordnung und Führung

des Schiffchentreibers für Nähmaschinen von Claes

und Flentje (* D. R. P. Nr. 10405 vom 16. September 1879). In Maschinen mit

kreisförmiger Schiffchenbahn, namentlich in Cylindermaschinen, welche wenig Raum für

die Anbringung des Schiffchens enthalten, ist die Platte, auf welche das Schiffchen

gelegt und durch deren nach oben reichende Vorsprünge es mit herum gedreht wird, mit

einem Stirnrädchen verbunden, welches in der unteren Wand des Nähcylinders liegt und

sich um einen Bolzen frei dreht, der in einer unten an den Cylinder angeschraubten

Platte befestigt ist. Das Stirnrädchen wird durch eine Zahnstange hin und her

gedreht und nimmt das Schiffchen in Kreisbogenschwingungen mit herum.

Neuerungen an

Nähmaschinen von J. M. Avery in Brooklyn, Nordamerika (* D. R. P. Nr. 10709 vom 27.

Februar 1880) enthalten ein eigentümliches Mittel zum geradlinig hin und

her gehenden Betriebe des Schiffchens: Die im Nadelarme der Maschine liegende

Hauptwelle hat eine kreisrunde Scheibe, deren Ebene einen spitzen Winkel mit der

Wellenachse bildet. Dadurch wird erreicht, daſs der Hebel, welcher mit einem Ringe

die Scheibe lose umfaſst, während der Drehung der letzteren in verticaler Ebene hin

und her schwingt. Durch eine Verbindungsstange bewegt dieser Hebel den

Schiffchenkorb. Die Nabe der schiefen Scheibe trägt auſserdem noch ein Excenter,

welches durch eine Hebel Verbindung dem Stoffrücker alle erforderlichen Bewegungen

mittheilt, von denen auſserdem die horizontale Verschiebung, also die Bestimmung der

Stichlänge, veränderlich gemacht werden kann.

Neuerungen an der

Bonnaz-Stickmaschine von E. Cornely in

Paris (* D. R. P. Zusatz Nr. 10524

vom 12. Februar 1880). Der Führerapparat für den Zierfaden, welcher über

der Nähtischplatte angebracht ist (vgl. Hauptpatent 1880 236 381) kann zur

Herstellung des einfachen Tambourirstiches dadurch ausgerückt werden, daſs das

Antriebrädchen auf der horizontalen Hauptwelle der Stickmaschine lose steckt und

durch eine Spiralfeder an einen festen Muff gedrückt wird, dessen vorstehender

Zapfen in einen Einschnitt der Radnabe eingreift. Rückt man das Stirnrad zur Seite

und stemmt den Treibzapfen des Muffes gegen eine Vertiefung der Radnabe, so hält es

sich hierdurch in einer Lage, in welcher es nicht treibend auf den Führerapparat

wirken kann. Behufs Anspannung des Zierfadens ist derselbe durch das Oehr einer im

Führer drehbaren Spindel geführt, welche man so drehen kann, daſs der Faden zum

Theile um den Spindelumfang sich herumzieht und damit durch Reibung gespannt

wird.

G. W.

Tafeln