| Titel: | Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und Gyps. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 226 |

| Download: | XML |

Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement

und Gyps.

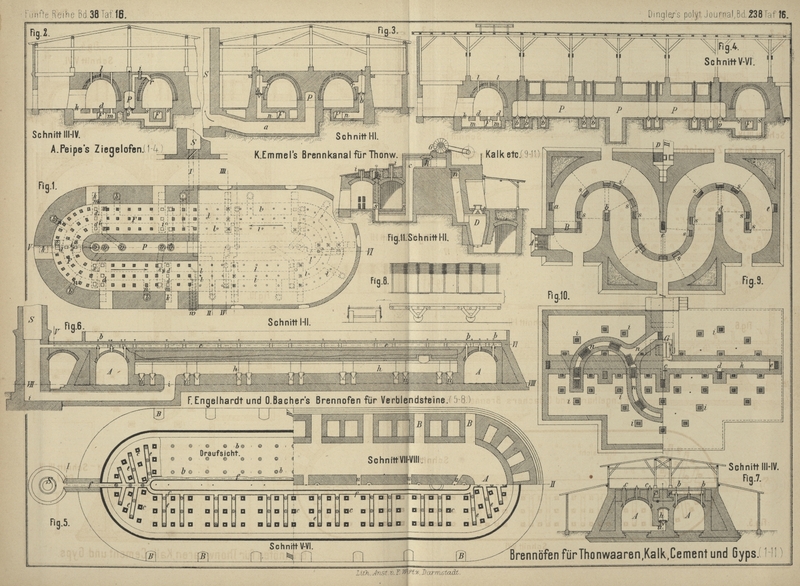

Mit Abbildungen auf Tafel 16.

(Patentklasse 80. Fortsetzung des Berichtes S. 44

d. Bd.)

Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und

Gyps.

Einen länglich runden Ziegelofen für

ununterbrochenen Betrieb hat A. Peipe in Haynau, Schlesien (* D. R. P. Nr. 5777 vom 19. April

1878) construirt; derselbe ist in Fig. 1 bis

4 Taf. 16 in Grundriſs und Draufsicht sowie im Schnitte dargestellt. In

den ringförmigen Kanal F unter der Herdsohle münden die

zehn durch Glocken b verschlieſsbaren Querkanäle n, welche durch Oeffnungen r mit dem Ofenkanal in Verbindung stehen. Die ferner von dem Kanal F abgehenden Querkanäle m

münden mit 3 Oeffnungen d in den Ofenkanal, während die

Oeffnung k in der Einkarrthür liegt. Das Gewölbe einer

jeden Abtheilung ist bei i durchbrochen, um die

Verbindung r (Fig. 3) mit

dem Rauchsammler P durch zwei Schieber mit

Sandschüttung abzuschlieſsen. Mit Ausnahme der 30 Einfeuerungsöffnungen l, welche über den Verschlüssen d liegen, ist senkrecht unter jeder Oeffnung ein kleiner Rost von 15qc mit einem 15cm tiefen Aschenfall angebracht, welcher durch eine Röhrenleitung w (Fig. 1) von

auſsen mit frischer Luft gespeist werden kann, um die Verbrennung der angehäuften

Kokes zu erleichtern (vgl. H. Delbrück 1879 233 387).

Die Oeffnungen s in der Ofensohle führen nach dem mit

Glockenabschlüssen v versehenen Rauchkanal P, welcher durch den Kanal a mit dem Schornstein S in Verbindung

steht.

Wenn nun in dem Ofen geschmaucht werden soll, so wird die betreffende Abtheilung

durch den bei Ringöfen bekannten Schieberverschluſs abgeschlossen, die Verschlüsse

d des in die Abtheilung treffenden Kanales m durch Einsteigen bei k

geöffnet, der betreffende Deckel wieder zugemacht und nun die Abtheilung, nachdem

die Einkarrthür geschlossen, durch Ziehen der Glocke v

der zu schmauchenden Abtheilung mit dem Schornstein in Verbindung gesetzt. Wird nun

die Glocke b der zuletzt abgebrannten, noch stark in

Glut befindlichen Kammer gezogen, so geht die Hitze durch den Kanal F, unter den in Brand befindlichen Kammern weg, nach

der zu schmauchenden Abtheilung, tritt durch die Oeffnungen d an einem Ende in dieselbe ein und zieht am anderen Ende durch die

Oeffnungen s bei der jetzt offenen Glocke v vorbei zum Rauchsammler P. Gleichzeitig werden die Schieber i mit dem

Sandverschluſs entfernt und wird die obere Oeffnung mit einer Platte bedeckt, so

daſs die Wasserdämpfe auch durch die Verbindung r

entweichen können. Ist die Kammer abgeschmaucht, so werden die Verschlüsse d, Glocke b und Schieber

i geschlossen, der groſse Schieber zwischen dieser

und der im Feuer stehenden Kammer wird herausgezogen und im übrigen wie beim

gewöhnlichen Ringofenbetrieb verfahren.

Brennofen für ununterbrochenen Betrieb mit beweglicher

Schmauchvorrichtung für reinfarbige Verblendsteine von F. Engelhardt in Krempa bei Leschnitz und O. Bacher in Rosenthal bei Breslau (* D. R. P. Nr. 5625

vom 5. October 1878). Derselbe bildet wie gewöhnlich einen in sich verlaufenden

Kanal A (Fig. 5 bis

8 Taf. 16) mit den Thüren B, welche von oben

durch die Heizlöcher c befeuert werden. Der Abzug u führt zum Rauchsammler h

mit entsprechenden Glockenverschlüssen, welcher die Gase durch den Kanal i zum Schornstein S

führt.

Der Betrieb ist derselbe wie beim Hoffmann'schen Ringofen; eigenthümlich ist jedoch

die bewegliche Schmauchvorrichtung, bestehend aus einem viereckigen, eisernen, mit

Roststäben belegten Rahmen, dessen Länge fast der Breite des Ofenkanales gleich ist

und der auf 4 Rädern (vgl. Fig. 8) quer

durch den Brennkanal in einen ausgesparten Raum eingeschoben wird. Die entwickelten

Dämpfe gehen durch verschlieſsbare Oeffnungen b in der

Decke des Ofens zu einem Kanalsystem e, welches auf dem

Ofengewölbe zwischen den Heizlöchern unter dem Boden angebracht ist, zum Hauptkanal

f und dann in den Schornstein. Das Vorschmauchen

geschieht in 24 Stunden, in welcher Zeit die Kammern in den Ring der zu brennenden

Abtheilungen durch Entfernung des Schiebers eingefügt, die transportable

Schmauchvorrichtung aber in die neu besetzte Abtheilung gefahren wird.

Den Gasbrennofen von Escherich (1879

234 * 119) hat die Thonwaarenfabrik Schwandorf in

Schwandorf patentirt erhalten (vgl. * D. R. P. Nr. 6195 vom 11. September 1878 und

Zusatz Nr. 8003 vom 19. December 1878).

C. Emmel in Horde (* D. R.

P. Zusatz Nr. 6153 vom 6. November 1878) will jetzt einen Ofen mit schlangenförmig gewundenem Brennkanal für Thonwaaren, Kalk und

Cement verwenden (vgl. 1879 234 * 121). Die Feuerung A

(Fig. 9 Taf. 16) dient zum Ausschmauchen eines Theiles des Einsatzes und

dann zur Entzündung des zuerst eingelassenen Gases, worauf sie zugemauert wird. Die

Mauer B dient nur in der ersten Zeit des Brennens dazu,

den hinteren, noch leeren Theil von dem brennenden zu scheiden; dann wird sie

fortgenommen und der Betrieb ein ununterbrochener. Die 5 Zuglöcher a bis e stehen durch einen

über der Anlage hinführenden Hauptkanal k (Fig.

10) mit einem Luftsauger G in Verbindung, der

durch eine 1e-Maschine in Bewegung gesetzt wird.

Die Gase des Generators D (Fig. 11)

ziehen durch einen schrägen Kanal in die Höhe und durch auf der Mittelmauer wagrecht

hinführende Kanäle n weiter zu einer Oeffnung, durch

welche sie in der Mauer bis auf die Ofensohle hinunterfallen und dort bei s in den Ofen eintreten.

Beim Einsetzen der Steine werden Züge gebildet, die an ihren zwischen zwei Zuglöchern

liegenden Anfangs- und Endpunkten mit Lehm verschmiert werden, damit sich die Gase nicht zu

plötzlich in der Längenrichtung über den eigentlich brennenden Theil hinaus

vertheilen können. Die Deckschichten dieser Züge sind siebartig an mehreren Stellen

durchbrochen, so oft man es für zweckmäſsig hält, damit die Gase sich bequem in der

Höhenrichtung bewegen können; die Stoſs- und Lagerfugen der Kanalwandungen bleiben

offen, damit auch durch sie ein Theil der Gase durch die Querrichtung des Ofens

ausströmen kann. Wenn nun ein Theil der eingesetzten Steine durch die Feuerung A vorgewärmt ist, werden zwischen den ersten Kammern

die Gase eingelassen, welche sich an der Feuerung A

entzünden. Der Zug b bleibt hierbei geschlossen, c geöffnet. Hat man sich durch die im Gewölbe

befindlichen Schaulöcher i überzeugt, daſs der Inhalt

der ersten Abtheilung gar ist, so wird das betreffende Zugloch geschlossen und das

nächste geöffnet u.s.f. Ist der vorher gebrannte Ofentheil kalt, so wird er

entleert, sofort wieder gefüllt und die Thür vermauert. Besondere Querscheidungen,

wie sie bei anderen ähnlichen Constructionen nöthig sind, brauchen hier nicht

angewendet zu werden, weil die vorzuwärmende Strecke nach Belieben lang gewählt

werden kann, und die Ofenform verhütet im weiteren, daſs die durch die Thür, bei

welcher eingesetzt wird, eindringende kalte Luft schädlich auf die Feuerstelle

wirkt. Die im Grundrisse Fig. 9

punktirten Querlinien bezeichnen die Längen der jedesmal zu brennenden Strecken.

Tafeln