| Titel: | Neuerungen an Dampfkesseln. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 265 |

| Download: | XML |

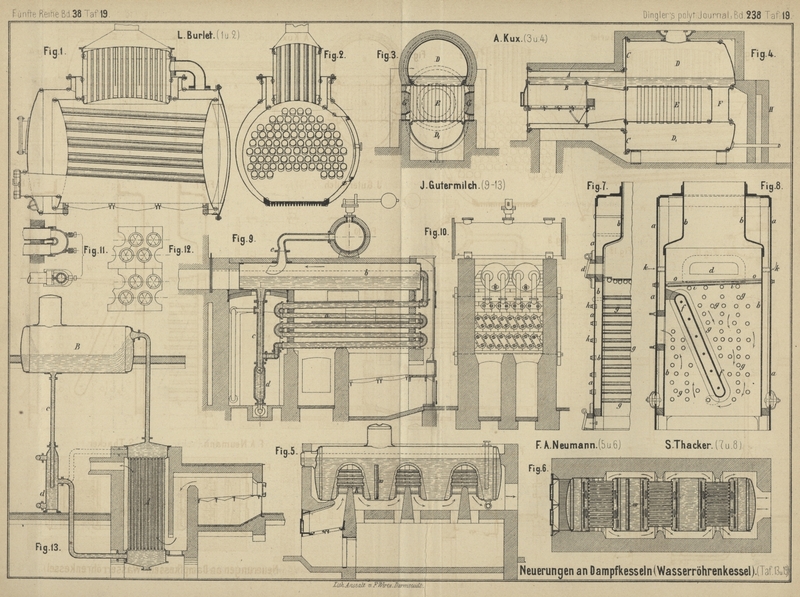

Neuerungen an Dampfkesseln.

Mit Abbildungen.

(Patentklasse 13. Fortsetzung des Berichtes S. 188

d. Bd.)

Wehage, über Neuerungen an Dampfkesseln.

Kessel mit Wasserröhren. (Fortsetzung. Tafel 19.)

Der in Fig. 1 und 2 Taf. 19 dargestellte

Dampferzeuger von Lorenz Burlet in

Deutz (* D. R. P. Nr. 4014 vom 5.

Juni 1878), welcher hauptsächlich für Locomotiven und Locomobilen

bestimmt ist, besteht aus zwei in einander gesteckten Kesseln. Der Raum zwischen den

beiden Mantelflächen, von sichelförmigem Querschnitt, in Verbindung mit den beiden

linsenförmigen Räumen zwischen den Böden, bildet den Wasser- bezieh. Dampfraum.

Unten sind die beiden Mäntel nach Art der Feuerbüchsen, den Rost einschlieſsend, mit

einander verbunden. Die beiden linsenförmigen Räume stehen durch eine groſse Anzahl

Wasserröhren mit einander in Verbindung. Oben ist ein kleiner domartiger Kessel von

ovalem Querschnitt mit zwei nach unten hohlen Böden aufgesetzt. Zwischen letzteren

sind Feuerröhren angebracht. Der eine Boden des äuſseren Kessels ist angeschraubt,

um denselben behufs Reinigung der Röhren leicht entfernen zu können. – Bei einer

anderen Anordnung, die für stationäre und Schiffs-Kessel bestimmt ist, sind beide

Böden des äuſseren Kessels angeschraubt und durch Anker, welche theils durch die

Röhren gehen, theils an den Böden des inneren Kessels befestigt sind, versteift.

Auſserdem ist der Rost quer zu den Röhren gelegt.

Fig.

3 und 4 Taf. 19

zeigen eine neue Kesselconstruction von A. Kux in

Berlin (* D. R. P. Nr. 3340 vom 24.

März 1878). Es ist hier der in Bd. 224 Tafel IV Fig. 34 und 35

dargestellte Kessel mit einem kurzen Flammrohrkessel verbunden. Der vordere

cylindrische heil A, welcher das hinter dem Rost sich

kegelförmig verengende Flammrohr B enthält, ist an der

ebenen Stirnwand C befestigt. Diese bildet gleichzeitig

die Stirnwand für die Kesseltheile D und D1. Die Querschnitte

von D und D1 sind Kreisabschnitte (vgl. Fig. 13),

so daſs zwei gegenüber liegende ebene Wände für die Wasserröhren E gebildet werden. Neben diesem Röhrenbündel dient auch

der Stutzen F zur Verbindung von D und D1. Nach Wegnahme der fest oder beweglich anzuordnenden

seitlichen Mauern G sind die Röhren von auſsen bequem

zugänglich.

F. A.

Neumann in Aachen (* D. R. P. Nr. 9437 vom 26. October 1879) hat, wie Fig.

5 und 6 Taf. 19

zeigen, die Röhren in kofferartigen Kammern, die unten in einen gewöhnlichen

Cylinderkessel eingebaut sind, angeordnet. Die untersten Röhren, welche gröſseren

Durchmesser haben als die übrigen, bilden zugleich Verbindungsanker. Bei passender

Eintheilung der Blechtafeln für den cylindrischen Kesselkörper ist eine Herausnahme

jedes einzelnen Röhrenkastens zu ermöglichen. Die Verbrennungsgase werden durch

eingemauerte Feuerbrücken gezwungen, die Röhrenkasten nach einander zu durchströmen.

Eine hinter dem ersten Röhrenkasten eingeschraubte Wand w soll den Schlamm von der vorderen leistungsfähigsten Heizfläche

abhalten. Die Röhren sollen entsprechend der Temperaturabnahme der Heizgase um so

enger und schwächer sein, je weiter sie nach hinten liegen. – Ein derartiger Kessel,

bei dem jedoch der erste über bezieh. dicht hinter dem Roste liegende Röhrenkasten

fehlte, war auf der Düsseldorfer Ausstellung 1880 in Betrieb zu sehen. Bezüglich der

Festigkeit dürfte dieser Kessel, gleichwie die vorhin beschriebenen, einiges

Bedenken erregen; mindestens dürfte er für hohe Spannungen nicht besonders geeignet

sein.

Der in Fig. 7 und

8 Taf. 19 dargestellte Kessel von S. Thacker in

Nottingham (* D. R. P. Nr. 6551 vom

23. Februar 1879) zeigt die Eigenthümlichkeit, daſs die Feuergase von

oben nach unten durch den Rost und die darunter liegenden Wasserröhren g ziehen, wie in der Zeichnung durch Pfeile angedeutet

ist. Die Röhren g sind in einen Kasten b von quadratischem Querschnitte eingebaut, der von

einem gleichfalls quadratischen Mantel a umgeben ist,

und zwar sind die Röhren einerseits eingeschraubt, andererseits eingerollt. Die

obere Oeffnung des inneren Kastens, durch welche das Brennmaterial eingefüllt wird,

ist mit einem Deckel abzuschlieſsen. Die Wände der beiden Kasten sind wie bei

Feuerbüchsen durch Stehbolzen mit einander verbunden. Ein parallel zu den Röhren g eingenietetes flaches Rohr f von sehr langgestrecktem Querschnitte dient zur Leitung der Feuergase

auf dem angedeuteten Wege. Der Rost, auch aus Wasserröhren i gebildet, erscheint der Zerstörung sehr ausgesetzt, wenn er auch durch

aufgelegte Streifen o aus feuerfestem Material etwas

geschützt ist. Durch die unmittelbar über dem Rost mündenden Röhren k wird die Luft zugeführt. Die Thür d hat den Zweck, die Reinigung des Rostes zu

erleichtern.

Einen sehr lebhaften Wasserumlauf zu erzielen, ist der Hauptzweck

der in Fig. 9 bis 12 Taf. 19

gezeichneten Anordnung von Joh. Gutermilch in

Berlin (* D. R. P. Nr. 2400 vom 3.

Juli 1877). Ein aus zickzackförmig aufsteigenden Röhren gebildeter

Gliederkessel a ist in der dargestellten Weise mit einem

Cylinderkessel b (vom Constructeur

„Heiſswasserreservoir“ genannt) verbunden. Aus diesem wird der Dampf m einen querliegenden Dampfsammler durch ein Rohr e abgeleitet, dessen Mündung der Wasser- bezieh.

Dampfströmung entgegengesetzt gerichtet ist. Der Schlammsammler d bildet eine unterhalb der Verbindungsstelle des

Gliederkessels mit dem aufsteigenden Rohr c angebrachte

Erweiterung des letzteren. Der Dampfraum in b liegt

auſserhalb des Bereiches der Stichflamme, kann aber, wie auch der Dampfsammler, von

den etwas abgekühlten Gasen bestrichen werden. – Der Kessel scheint für höhere

Spannungen besser als die vorhergehenden geeignet zu sein.

Fig.

13 Taf. 19 zeigt eine Anordnung, bei welcher der eigentliche

Dampfentwickler A (hier ein aufrechter Röhrenkessel)

durch Röhren mit einem in beliebiger Höhe über demselben (z.B. in einem höheren

Stockwerke) aufgestellten und der Wirkung der Feuergase entzogenen Dampf- und

Heiſswasserbehälter B verbunden ist. In Folge der

energischen Wasserströmung wird dieser Dampferzeuger bezüglich der

Kesselsteinablagerung ganz gute Resultate geben; doch kann es fraglich erscheinen,

ob bei derartigen Anordnungen der Nachtheil des eintretenden Warme Verlustes durch

die Vortheile des lebhaften Wasserumlaufes überwogen wird.

(Schluſs folgt.)

Tafeln