| Titel: | Proell's Corlissapparat, verbesserter Expansions-, Regulir- und Absperrapparat mit Corlissmechanismus. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 274 |

| Download: | XML |

Proell's Corliſsapparat, verbesserter

Expansions-, Regulir- und Absperrapparat mit Corliſsmechanismus.

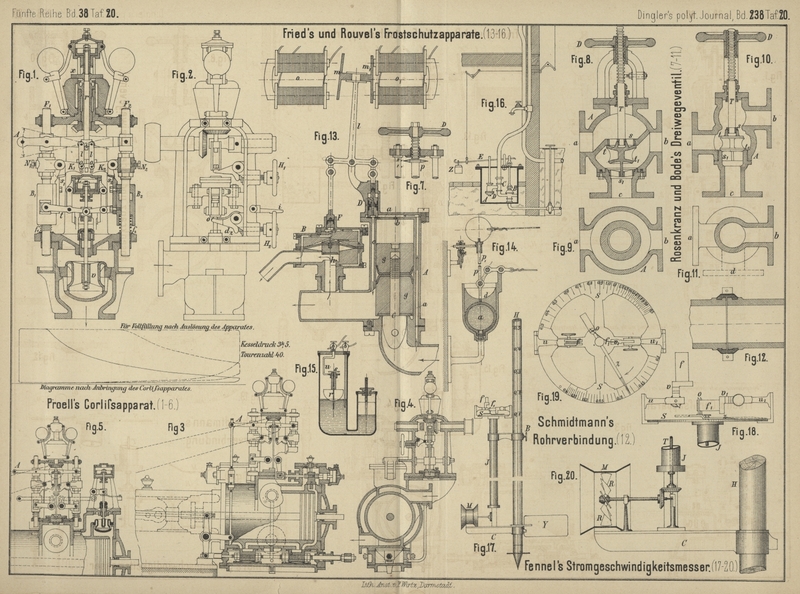

Mit Abbildungen auf Tafel 20.

Proell's Corliſsapparat.

Da der in D. p. J. 1880 236 * 276 beschriebene Proell'sche Apparat in neuerer Zeit wesentlich

verbessert und constructiv vervollkommnet worden ist (vgl. * D. R. P. Zusatz Kl. 60

Nr. 10860 vom 29. Februar 1880) und namentlich auch seine Ausbildung zum Neubau von

Präcisionsmaschinen Aenderungen erfahren hat, so halten wir es für zeitgemäſs, über

diese verbesserte Construction in Folgendem zu berichten und dieselbe auf Taf. 20 in

Fig. 1 bis 6

darzustellen.

Den Apparat in seiner verbesserten Gestalt nennt der Erfinder kurz

„Corliſsapparat“, weil in ihm der der Corliſssteuerung eigenthümliche und

von G. H. Corliſs – freilich in ganz anderer Gestalt,

aber doch zuerst – angewendete Auslösungsmechanismus enthalten ist. Die

Verbesserungen erstrecken sich hauptsächlich auf die zweckmäſsigere Gestalt und

Wirkungsweise des Auslösungsmechanismus und dessen Beeinflussung durch den

Regulator.

Der Steuerhebel A (Fig. 1) wird

durch ein auf der Schwungradwelle aufgekeiltes Excenter in eine oscillirende

Bewegung um eine seitlich im Gestell des Apparates gelagerte Welle (vgl. Fig.

2) versetzt. Dadurch gelangt die eine der beiden durch breite Gleitbacken

gefaſsten Führungssäulen F1 oder F2 in

eine abwärts gehende Bewegung, die andere nach aufwärts. Angenommen, daſs die linke

Führungssäule F1

sich in der

Abwärtsbewegung befinde, wobei die Stahlnase der Corliſsklinke K1 den Excenterdruck

durch die Stahlnase s1

des Gleitstückes B1 und

das Hebel werk t auf das Ventil v überträgt, so erfolgt dadurch ein Anheben des Ventiles und

Dampfzuströmung nach dem Cylinder kurz vor Beginn des Kolbenhubes. Die Klinke K1 ist drehbar an der

Nuſs N1 der

Führungssäule F1

aufgehängt. Indem sie sich auf den Bolzen o1 stützt, wird ihre Stahlnase gezwungen, sich in

einem (punktirt angedeuteten) Bogen über der Stahlnase des Gleitstückes

hinwegzubewegen. Es wird also ein Moment eintreten, in welchem die Stahlnasen

einander verlassen. Dann schnellen die während der Eröffnungsperiode gepreſsten

Federn f1, f2 die Gleitstücke B1, B2 in die Höhe und

damit das Ventil in seine Sitzflächen. Wegen der Verbindung der beiden Gleitstücke

mit dem Kopf der Ventilspindel durch Schienen t ist die

Bewegung der Gleitstücke eine übereinstimmende. Auf der nicht arbeitenden (rechten)

Seite entfernen sich die Stahlnasen von einander. Beim Aufwärtsgang der linken

Führungssäule hat die Stahlnase der Klinke das Bestreben, sich in demselben Bogen

wieder zurückzubewegen. Dies thut sie so lange, bis sie sich an der verticalen

Fläche s1 des

emporgeschnellten Gleitstückes B1 stützt. Dann erhalten alle Punkte der Klinke K1 Verticalbewegung und

dieselbe hebt sich vom Bolzen o1, o2 ab. Nachdem sie die Mittellage erreicht hat, fällt

sie wieder zurück, worauf sich dann das oben beschriebene Spiel auf der rechten

Seite wiederholt. Je nach der Höhe, in welcher der Regulator die Bolzen o1, o2 mittels der Hängeschienen l hält, erfolgt

ein früheres oder späteres Abschnappen und dem entsprechend auch eine veränderte

Füllung für den Cylinder.

Die eigentümliche Bewegung der Klinken bringt zwei Vortheile mit sich: Es setzen die

Stahlnasen selbst bei kleinen Füllungen noch verhältniſsmäſsig breit auf, während

der Regulator einen sehr kurzen Hub (bei den gröſsten Apparaten höchstens 20mm) braucht, um innerhalb 0 und 0,6 Füllung zu

variiren. Der Rückdruck, welcher durch das Uebereinandergleiten der Stahlnasen durch

die Klinken auf den Regulator gelangt, ist verhältniſsmäſsig gering und wird durch

den im Kopf des Regulators angebrachten und aus Fig. 1 im

Schnitt ersichtlichen Oelkatarakt aufgenommen. Die in der hohlen Regulirspindel lang

und sicher geführte Regulirstange r wird durch die

Traverse x von der Urne getragen.

Die Dämpfung des Ventilschlages wird in üblicher Weise durch den Luftbuffer L mittels einer von auſsen leicht einstellbaren

Luftschraube bewirkt, auſserdem noch durch eine Prallfeder, mit welcher der

Anlaſshebel d2 (Fig.

2) besetzt ist. Diese Feder ist nach der oberen Contur des Hebels geformt

und kann mit bestimmter Spannung gegen den Kopf der Ventilstange eingestellt werden,

indem sich die Klinke i in die Kerbe des Handrades H2 legt. Die

überschüssige lebendige Kraft, die durch den Luftbuffer namentlich bei kleinen Ventilerhebungen nicht

aufgenommen wird, gelangt dann auf die Feder, die bei richtiger Einstellung ein

leichtes elastisches und dennoch dampfdichtes Aufsetzen des Ventiles

herbeiführt.

Das Handrad H1 (Fig.

2) dient zum Abstellen der Maschine. Indem man dasselbe hineindreht, hebt

man die Klinken künstlich an, so daſs die Stahlnasen einander nicht mehr berühren,

wodurch das Expansionsventil zum Absperrventil der Maschine wird.

Durch Lostrennung des Ventiles vom Obertheil und etwas abgeänderte Ausführung des

Gestelles erhält man einen Apparat, welchen man ohne Modelländerung zum Neubau

sowohl von Flachschiebermaschinen, als Ventilmaschinen und Drehhahnmaschinen

verwenden kann, wie aus Fig. 3 bis

5 zu sehen ist. Dies ist von groſser Wichtigkeit, weil dadurch der

empfindlichste Theil der Dampfmaschine, als Auslösemechanismus und Regulator, zum

Gegenstand der Specialfabrikation gemacht werden kann. Ferner erwächst daraus für

den kleineren Fabrikanten der Vortheil, sich mit der Anfertigung des

Steuerungsmechanismus und Regulators nicht befassen zu müssen und dennoch – durch

käuflichen Bezug des Apparates – im Stande zu sein, Präcisionsmaschinen

vollkommenster Art bauen zu können.

Die mit dem Corliſsapparat angestellten Versuche und die bis jetzt stattgehabten

Ausführungen und Anwendungen desselben haben gezeigt, daſs der Apparat ein

vorzügliches Regulirungsvermögen besitzt. Es rührt dies, abgesehen von der

geeigneten Construction des Regulators nach Proell's

System und dessen Verbindung mit einem Oelkatarakt, hauptsächlich daher, daſs, wie

schon vorher erwähnt wurde, der Hub des Regulators so auſserordentlich klein ist,

dieser selbst nur wenig träge Masse besitzt und sich während der Auslösungsperiode

vollständig frei einstellen kann.Die vorzügliche Regulirungsfähigkeit des Proell'schen Corliſsapparates ist in jüngster Zeit von Civilingenieur

Kotzschmar an einer umgeänderten Maschine

in der Baumwollspinnerei von Adalbert Priebsch

in Lautschney bei Johannisberg i. B. durch genaue Versuche und Beobachtungen

festgestellt worden.Fig.

6 Taf. 20 zeigt das Diagramm, welches der mit dem Proell'schen Corliſsapparat arbeitenden 70e-Walzenzugmaschine der Königin-Marienhütte in Cainsdorf bei Zwickau

entnommen ist.

Schlieſslich sei noch erwähnt, daſs man, wenn der Apparat vom Excenter des

Vertheilungsschiebers bewegt wird, bis 0,4 Füllung, wenn derselbe von einem unter

80° der Kurbel voreilenden Excenter bewegt wird, bis 0,6 Füllung geben kann.

Die Apparate werden, in 15 Gröſsen geordnet nach den lichten

Eingangsweiten der Ventilstutzen (30 bis 225mm),

vom Eisenwerk Lauchhammer in Lauchhammer gefertigt.

Tafeln