| Titel: | Schleifmaschine für Lampencylinder und anderes Hohlglas; von F. A. Schöpfleuthner, Ingenieur in Wien. |

| Autor: | F. A. Schöpfleuthner |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 294 |

| Download: | XML |

Schleifmaschine für Lampencylinder und anderes

Hohlglas; von F. A. Schöpfleuthner, Ingenieur in Wien.

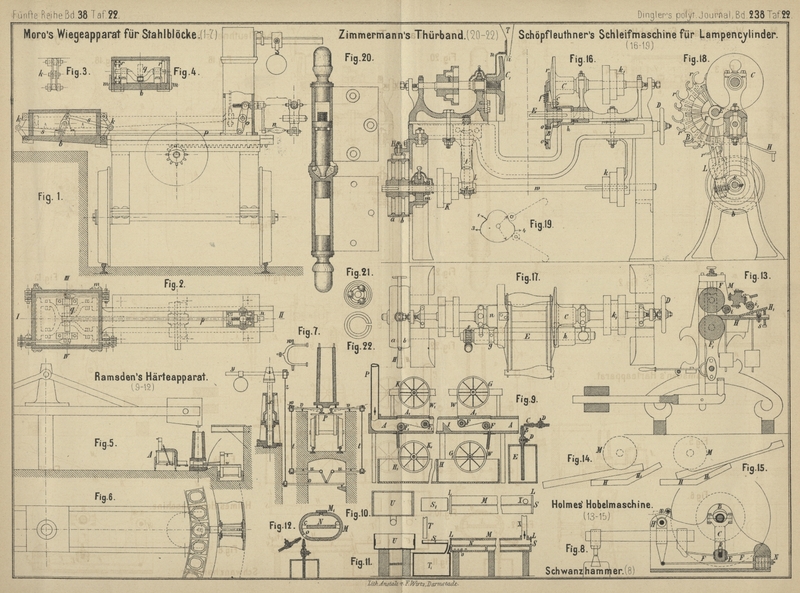

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Schöpfleuthner, über Schleifmaschine für Lampencylinder u.

dgl.

Gewöhnlich werden die Lampencylinder (irrthümlich auch

Lampengläser genannt) nach dem Blasen, also an beiden Enden verschlossen, vom

Kühlofen direct nach der Schleiferei gebracht, um dort mittels eiserner Räder beiderseits

abgesprengt und hierauf durch Abschleifen des so entstandenen, vielfach gezackten

Randes auf einer horizontalen Schleifscheibe aus freier

Hand fertig gerichtet zu werden. Auſser der Ungleichheit ihrer auf diese Weise

erhaltenen Länge fällt der Schnitt ebenso wenig rein, als senkrecht zur Achse des

Cylinders aus, da rasche Behandlung und geringer Arbeitslohn jede längere Hantirung

unmöglich machen, feiner Schliff aber bei Glaswaare stets zeitraubend und dadurch

kostspielig ist. Trotz alledem stellt sich der Arbeitslohn hierfür verhältniſsmäſsig

sehr hoch, so daſs eine praktische Behandlung mittels zweckmäſsigeren Maschinen sehr

erwünscht ist. Dieser Umstand und die Anregung des Directors der Wiener Glasfabrik

veranlaſsten mich, eine für diesen Zweck speciell eingerichtete Schleifmaschine zu

construiren und zwar unter Berücksichtigung der einfachsten Bedienung, damit hier

die in derartigen Fabriken mit Vortheil verwendeten Kinder gleich gut herangezogen

werden können.

Dem üblichen Verfahren entgegen fand ich bei Construction dieser in Fig. 16 bis

19 Taf. 22 dargestellten Maschine die horizontale Lagerung der

Reibungsglieder als die zweckmäſsigste, mithin die Annäherung an eine gewöhnliche

Drehbank von selbst gegeben. Der möglichst niedrigen Anordnung der beiden Spindel

stocke, sowie des Durchmessers der symmetrischen Schleifkegel wegen schien eine auf

die gröſste Abweichung der letzteren vom Mittel sich erstreckende Kröpfung der

guſseisernen Wangen als unerläſslich und suchte ich gleichzeitig das zum Gusse

erforderliche Modell für beide Wangen zu benutzen. Dem bei solchen Maschinen mit

Erfolg durchgeführten Antrieb von unten entsprechend

wurden beide Tragfüſse zur Lagerung der Hauptwelle mit Pratzen versehen, auf welchen

die nach auſsen gegen Staub u. dgl. mittels Pockholzscheibchen abgeschlossenen Lager

m festgeschraubt sind. Die Antrieb- und die

Losscheibe a und b sitzen

links auf der hierzu über das Lager hervorragenden Verlängerung der Welle w und am Bett der Maschinen der Ausrücker H, während unterhalb des Bettes beide für die

Spindelstöcke bestimmten Stufenscheiben K und k so angeordnet sind, daſs die linksseitige auf der

Welle fest und die andere (aus später zu erörtenden Gründen) in achsialer Richtung

verschiebbar ist, ohne sich um die Welle w zu drehen.

Dicht neben K sitzt eine Schraube ohne Ende s, welche dem Zuführungsmechanismus als Uebertrager

dient und ihn mittels der an der Vorderwange in L

gelagerten Spindel t in geradezu schleichenden Rundgang

versetzt. Die Spindelstöcke haben gleiche Form und Einrichtung, sitzen am Bett

einerseits flach, andererseits im Prisma, jedoch mit dem Unterschiede, daſs der

linksseitige fest, der gegenüber liegende aber mittels Schraube und Handrad D dem anderen beliebig genähert werden kann, um auf

diese Weise alle vorkommenden Längen genau einstellen zu können; letzteres

ermöglicht der an der Vorderwange und am Spindelstock angebrachte Die Schleifkegel C, C1 sind aus

Guſseisen von gleichmäſsigem Korn, auf der Vorderseite unter demselben Winkel

convergirend abgedreht und behufs freien Durchganges der Gläser im Centrum

ausgebohrt, gleichzeitig aber auch zum Zwecke einer für den letzten Schliff

erforderlichen geraden Abschluſslinie an dieser Stelle schwach abgerundet. Beide

sind von der Rückseite ausgehend von an den Spindelstöcken festgeschraubten

Schutzkappen n bis über den Rand hinaus umschlossen und

erhalten den beständigen Zufluſs von Schleifsand aus je einem an diesen Kappen

abnehmbar befestigten Blechtrichter T, deren

Ausfluſsspitzen i so gegen die Schleifflächen gerichtet

sind, daſs der Sand stets vor den Gläsern zuflieſst.

Hier sei gleich bemerkt, daſs der bereits durchgegangene und in den Kappen

angesammelte Sand vor dem Waschen nicht in die Trichter T zurückgebracht werden darf, soll der Betrieb nicht unterbrochen

werden.

Der Zuführungsapparat, dessen Bestimmung die ununterbrochene Zuleitung der

aufgelegten Gläser ist, bedurfte hinsichtlich seiner Ausrüstung und Anordnung der

einzelnen Glieder einer besonderen Beachtung, da nicht allein die geringe Festigkeit

der zu behandelnden Arbeitstücke die vorsichtigste Wahl des an den Berührungsflächen

nothwendigen elastischen Futtermaterials bedingt, sondern die in der Glasschleiferei

herrschende Nässe als Feind allen Holzes nur wenige der sonst für solche Zwecke mit

Erfolg verwendeten Zwischenmittel zuläſst. Der ununterbrochene Betrieb bedingt für

den Zuführapparat die Kreisbewegung, der einmalige Durchgang der Cylindergläser das

Auflegen derselben auf der einen Seite und das Abgeben auf der anderen Seite,

demzufolge das wichtigste Glied dieses Mechanismus in Form einer runden Scheibe U (Fig. 18)

zur Anwendung kommen muſste. Diese letztere ist vor den Spindelstöcken so gelagert,

daſs sie die Achse derselben fast tangirt und die fertigen Cylinder genau im Centrum

der Schleifkegel hindurchgehen. Der langsame Gang sowie die bis auf den dreifachen

Durchmesser der zu bearbeitenden Enden erweiterte Ausbauchung der Lampencylinder

gestatten nur bei wechselweiser Lagerung die gröſste Ausnutzung der Maschine und

dadurch ist die Form der beiden Zuführscheiben bedingt. Kreisförmige Ausschnitte

reihen sich an deren Peripherie rings an einander, vervollständigt durch ebenso

viele in radialer Richtung auslaufende, am vorstehenden Ende hakenförmig gekrümmte

und durch Spiralfedern f nach der Achse hin gedrängte

Klemmschieber r. Der leichteren Zusammenstellung wegen

bewegen sich dieselben in auf deren Dicke vertieften kurzen Schlitzen und sind durch

übergelegte flach abgerichtete Ringe o (Fig. 16)

gehalten. Der knappe Spielraum am Schleifkegel für einen am unteren Ende zu behandelnden Cylinder und dessen jähe Erweiterung an

dieser Stelle erfordern

eine möglichste Herabsetzung der Länge seiner Auflage, weshalb die Scheibe U und die Schieber r

entsprechend gekröpft sind. Zur Lagerung dieser Theile wurden an der Vorderseite der

Spindelstöcke angegossene Hülsen am zweckmäſsigsten befunden; der linksseitige sitzt

zwischen dem auf der Welle E festgekeilten Schneckenrad

und Bund g (Fig. 17),

während der zweite dem Spindelstocke entsprechend verschoben werden kann,

gleichzeitig aber die Bewegung der Zuführscheibe B

durch die vorgesetzte Klaue h (Fig. 16 und

17) besorgt. Man sieht, daſs hierbei jede Zuführscheibe, einmal in

geeigneter Stellung zum Schleifkegel gebracht, mit diesem unveränderlich fest

verbunden jede Bewegung betreffs Stellungsänderung mitmacht; letzteres gilt speciell

von der rechtseitigen Hälfte der Maschine, deren Abstand vom Maschinenmittel bezieh.

dem Schleifkegel C, durch die jeweilige Cylinderlänge

bedingt ist und welche den Riemen der zugehörigen Stufenscheibe stets mit sich

führt. Beide Nabenenden des letzteren sind ebenso wie die Lager m mit selbstthätigen Pockholzplättchen staubdicht

abgeschlossen.

Weil nun das Aufgeben der zu schleifenden Gläser (Hohlglas jeder Art) auf der

Vorderseite geschieht, die fertigen auf der Rückseite selbstthätig abgegeben werden,

müssen die mittels der Spiralfedern f zugehaltenen

Schieber r auf der hinteren Seite geöffnet, bezieh.

heraus gezogen werden. Zu diesem Zwecke erhält jeder derselben bei c eine Rolle, welche über einer feststehenden, nach

Fig. 19 geformten Bahn dahinrollt, so daſs sie auf der Strecke 4 bis 3 offen, von 1 bis 2 dagegen

geschlossen bleiben und auf diese Weise das Einlegen bezieh. Ablegen der

Arbeitstücke rechtzeitig gestatten.

Für cylindrisches Hohlglas, wie Trinkgefäſse u. dgl., wird an Stelle der beiden

Zuführscheiben für specielle Fälle – wie in vorliegendem Falle – nur eine jedoch mit

breiteren Klemmbacken versehene Scheibe gesetzt und in bekannter Weise verfahren.

Der Preis gegenüber der Handarbeit stellt sich auf etwa den sechsten Theil.

Aehnliche Maschinen zur Bearbeitung von Glasartikeln sind in den

letzten zwei Jahren mehrere in Deutschland patentirt worden.

Bei seiner Abspreng- und Abschleifmaschine für

Lampencylinder ging E. Jähde in Liebau, Schlesien (* D. R. P. Kl. 32 Nr. 8089 vom 10.

Mai 1879) von der Idee aus, die vom Ofen kommenden Glascylinder, anstatt

von Hand am Stein abzusprengen, mittels je eines Kupferrades an jedem Ende zu

bearbeiten. Der Cylinder wird an beiden Enden mittels Klauen so gefaſst, daſs dessen

Drehung selbstthätig während des Schnittes durch die rotirenden Scheiben erfolgt.

Ein Ruck an einem Griff genügt, das fertige Glas aufzuhalten, den Deckel der

Einspannvorrichtung zu öffnen, so daſs an Stelle des fertigen Glases ein rohes

eingelegt werden kann. Im Ganzen ist das Princip der Maschine richtig, allein deren

Leistung eine zu geringe und unvollkommene.

Raspiller und

Comp. in Fennerglashütte bei Saarbrücken (* D. R. P. Kl. 67 Nr. 3630 vom 7.

Mai 1878) haben eine Maschine construirt, um ebene oder hohle Flächen, sogen.

Façetten oder Oliven, auf Gläser einzuschleifen. Der Schleifstein von etwa 75cm Durchmesser dreht sich mit seiner vertical in

Spitzen (!)

gelagerten Spindel möglichst rasch, während das zu schleifende Glas, entsprechend

eingespannt, der Mantelfläche des Steins zugeschoben wird. Der Schliff beginnt an

einer Stelle des Glases, geht demselben entlang und setzt sich nach entsprechender

Wendung des Glases an der nächsten Fläche fort. – In der vorliegenden Construction

ist die Maschine in der Glasschleiferei nicht verwendbar, da deren empfindlichsten

Theile gegen Staub u. dgl. gar nicht geschützt sind.

Die von Volpp, Schwarz

und Comp. in Freiburg i. B. (* D. R. P. Kl. 67 Nr. 3407 vom 29. November

1877. Zusatz Nr. 5051 vom 28. April 1878. Zusatz Nr. 9579 vom 6. Juli 1879)

patentirte Facetten – Schleifmaschine für Hohlglas verdient kein günstigeres Urtheil

wie die vorhergehende Maschine, so viele Sperrkegel, Federn u. dgl. sind an

derselben vorhanden. Der Stein rotirt in senkrechter Ebene. – Die Patentansprüche in

Nr. 9579 umfassen 17 Glieder der Maschine.

Besser ist die Bodenschleifmaschine (* D. R. P. Kl. 67 Nr. 5526

vom 22. Juni 1878) derselben Erfinder, welche zunächst mindestens 6 Stück zu

gleicher Zeit einzuspannen und zu bearbeiten gestattet und in der Ausführung den von

solchen Schleifereien gestellten Hauptanforderungen theilweise entspricht. Die

Maschine ruht auf einer senkrechten Hohlsäule, in welcher die Lager der stehenden

Spindel verdeckt sind; die Schleifscheibe rotirt in horizontaler Ebene. Sechs in

radialer Richtung an der Säule festgeschraubte Supporte enthalten in geschlossenen

Schlitten die Einlege- und Auslegemechanismen mit den zur Steuerung führenden

Gliedern. Die Maschine schleift die Böden nicht eben, sondern blos in ihrer Höhlung,

um die von der Krücke herrührenden Unebenheiten zu beseitigen.

Tafeln