| Titel: | Zur Herstellung und Verwendung von Leuchtgas. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 324 |

| Download: | XML |

Zur Herstellung und Verwendung von

Leuchtgas.

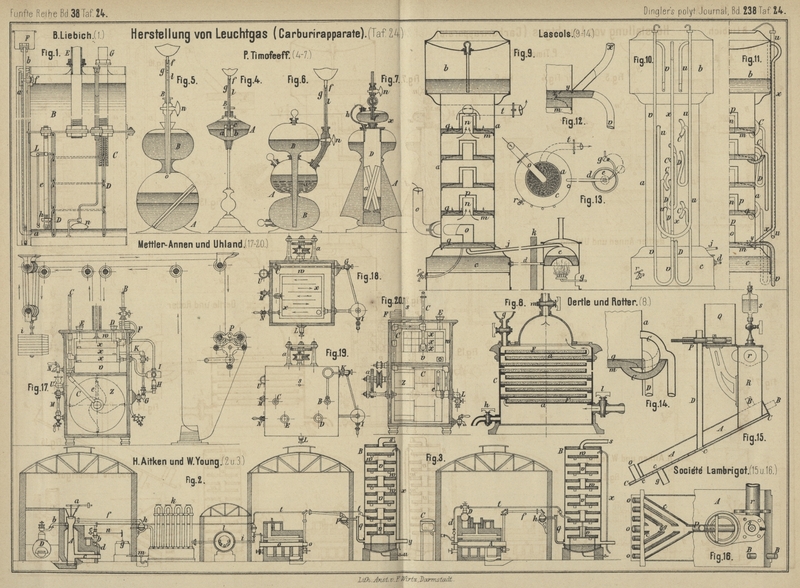

Mit Abbildungen auf Tafel 24.

(Patentklasse 26. Fortsetzung des Berichtes S. 146

d. Bd.)

Zur Herstellung und Verwendung von Leuchtgas.

Der Carburirapparat von B. Liebich

in Görlitz (Erlosch. * D. R. P. Nr. 5720 vom 5. August 1877) wird hinter der Gasuhr

in die Leitung eingeschaltet. Das durch den Trichter F

(Fig. 1 Taf. 24) eingegossene Benzin geht durch das Rohr b nach unten, steigt in dem letzteres umschlieſsenden

Rohr a auf und ergieſst sich bei f in den oberen Theil B

des Apparates, während das verdrängte Gas durch das Rohr a in den unteren Raum C tritt und durch das

Ausgangsrohr G zu den Brennern geht. Ist der obere Raum

gefüllt, so flieſst das Benzin ebenfalls durch das Rohr a nach unten und hebt den Schwimmer n, so

daſs das obere Ende der Schwimmerstange oben unter einer Glasplatte sichtbar wird,

worauf man das Einfüllen unterbricht. Es wird nun durch den nach auſsen tretenden

Hebel L das Ventil h

geöffnet, so daſs die Naphta durch das Rohr e

nachflieſst, bis die Mündung des Rohres durch die Flüssigkeit geschlossen wird,

diese sich sonach immer in einer bestimmten Höhe hält. Das Leuchtgas tritt nun durch

das Rohr E in den unteren Raum, geht durch das dicht

mit Docht umwickelte Drahtnetz D hindurch, sättigt sich

mit dem vom Docht aufgesaugten Benzin und entweicht durch das Rohr G zu den Brennern.

H. Aitken in Falkirk und W.

Young in Clippens (Erloschen * D. R. P. Nr. 1070 vom 14. August 1877)

empfehlen die in Fig. 2 und

3 Taf. 24 skizzirte Anlage. Die unten mit Wasserverschluſs versehene,

durch den Trichter a mit Kohle oder Koke gefüllte

Retorte A wird möglichst hoch erhitzt und von dem

Hauptrohr b des Dampfkessels D durch das Rohr d Dampf zugelassen. Die

Menge desselben wird von dem durch das Rohr m mit der

Gasleitung verbundenen Gasbehälter g mittels des Hebels

n und des Ventiles e

geregelt. Der Dampf wird nun in dem mit Steinen oder Kokes gefüllten Retortenhals c überhitzt, in der Retorte A zu Wassergas umgesetzt, welches durch das Rohr f zur Hydraulik h, dann durch den Condensator

k zur Gasuhr l geht

und schlieſslich durch das Rohr i zur Retorte o gelangt, welche mit bituminösen Stoffen gefüllt ist.

Das erhaltene Mischgas geht nun durch die Hydraulik p

und das Rohr q in den Apparat B, wird hier gezwungen, abwechselnd um die Schalen w herum und durch die mit Drahtnetz ausgespannten Oeffnungen v in der Mitte derselben zu gehen, um durch das Rohr

s zum Scrubber zu entweichen. Die in demselben noch

abgeschiedenen theerigen Stoffe flieſsen durch das Rohr x in den Apparat B zurück, um mit dem hier

verdichteten Theer und Wasser von Schale zu Schale herunterzutropfen und durch die

Rohre y und u

abzuflieſsen. Um den Uebergang der Kohlenwasserstoffe aus dem Theer in das Gas zu

erleichtern, haben die unteren Schalen einen doppelten Boden, welcher durch das Rohr

t mit Wasserdampf geheizt wird.

Bei der in Fig. 3

dargestellten Anordnung wird aus Kohle, Schiefer u. dgl. in der Retorte A zunächst an Kohlenwasserstoff reiches Gas entwickelt,

welches in dem Apparate B einen an Kohlenwasserstoffen

reichen Theer absetzt. Dann leitet man durch das Rohr d

Wasserdampf ein, welcher mit den zurückgebliebenen Kokes in der Retorte A Wassergas bildet, aus dem im Apparate B abgesetzten Theer die Kohlenwasserstoffe aufnimmt und

dadurch ebenfalls leuchtend wird.

Soll das Gas aus Oelen u. dgl. hergestellt werden, so läſst man dieses von dem

Behälter C aus in die Retorte A flieſsen, unterbricht aber von Zeit zu Zeit den Oelzufluſs, um

Wasserdampf eintreten zu lassen, welcher mit dem abgesetzten Rufs Wassergas

bildet.

P.

Timofeeff in St. Petersburg (* D. R. P. Nr. 3987 vom 7. Juni 1878) will mit seinen

Apparaten gewöhnliche Tisch-, Wand- und Hängelampen ersetzen. Auf Taf. 24 zeigt Fig.

4 eine zur Gaslampe umgewandelte Erdöllampe. Das Oelgefäſs A ist mit verdünnter Schwefelsäure b und einer Schicht Benzin c gefüllt. Sobald man nun die am Brennerrohr B hängenden Zinkstreifen a in die Säure

taucht, entwickelt sich Wasserstoff, welcher sich in der aufschwimmenden

Benzinschicht carbonisirt und aus dem Brenner f

angeblich mit ruhiger, hell leuchtender Flamme brennt. Um ein Zurückschlagen der

Flamme zu verhüten, ist bei l ein feines Drahtgewebe

eingeschoben. Nicht ganz klar ist die Angabe, daſs man bei g ein Capillarrohr einschieben soll, um den Gasstrom zu reguliren, da

nicht einzusehen ist, wo sich bei der anfangs offenbar stärkeren Entwicklung der

Wasserstoff sammelt. Nicht minder sonderbar ist der Vorschlag, den Wasserstoff aus

Kaliumamalgam und Wasser herzustellen.

Im unteren Behälter A der Lampe Fig. 5

befinden sich Wasser, Zink und Petroleumäther, im oberen B concentrirte Schwefelsäure, welche beim Oeffnen des Hahnes n durch das Capillarrohr o in das untere

Gefäſs tropft und mit dem Zink Wasserstoff entwickelt. Gleichmäſsiger wird die

Entwicklung durch den Apparat Fig. 6,

welcher keiner weiteren Erläuterung bedarf. Bei dem Apparate Fig. 7 geht

das in dem Cylinder D entwickelte Wasserstoffgas durch

das Rohr h zu dem Benzingefäſs x, wo es sich mittels des Dochtes f

sättigt.

Um atmosphärische Luft leuchtend zu machen (vgl. 1866 179 323.

1869 194 * 33) verwenden J. Oertle und J. Rotter in Amberg (Erloschen * D. R. P. Nr. 3364 vom

20. December 1877) ein rechteckiges Blechgefäſs C (Fig.

8 Taf. 24) mit zahlreichen Filzeinlagen F auf

Blechplatten a, welche vom Trichter g aus mit Ligroin getränkt werden; etwaiger Ueberschuſs

wird durch den Hahn h abgelassen. Nach Oeffnung der

Hähne l und m wird unten

die atmosphärische Luft eingeblasen, welche den Apparat in der Pfeilrichtung

durchzieht und mit Kohlenwasserstoffen gesättigt oben entweicht.

L. F. A.

Lascols in Paris (* D. R. P. Nr. 3102 vom 31. März 1878) hat den in Fig.

9 bis 14 Taf. 24

dargestellten Apparat angegeben., dessen obere Abtheilung b Benzin oder Ligroin enthält, die untere Abtheilung c aber Wasser, um das Mineralöl auf der unteren Platte

der mittleren Abtheilung a zu erwärmen. Zu diesem Zweck

wird unter den mit einem Blechmantel umgebenen Kessel e

eine um den Leitungsarm g drehbare Gasflamme entzündet.

Der entwickelte Wasserdampf geht durch das Rohr j in

den Behälter c, während das Condensationswasser durch

das Rohr d zum Kessel zurückflieſst; die kleine Mauer

k soll eine Feuersgefahr verhüten.

Die durch das Rohr o zur mittleren Abtheilung a geführte Luft geht durch das Rohr n der einzelnen Böden m

und wird durch den Hut p gezwungen, aus den Löchern des

unteren Randes q fein vertheilt durch die

Kohlenwasserstoffe hindurchzugehen, sich damit zu sättigen und schlieſslich durch

das Rohr t zu den Brennern abzugehen. Die in Gas zu

verwandelnde Flüssigkeit geht durch das Heberrohr o zum

unteren Boden der Abtheilung a, wo sie durch die am

Ende des schnabelförmig auslaufenden Rohres befindliche Oeffnung z (Fig. 12)

austritt. Hier steigt sie bis zur Oeffnung y, wo das

Luftrohr x einmündet, schlieſst diese Oeffnung und

verhindert so jeden weiteren Zufluſs, da nun keine Luft mehr zum oberen Behälter

gelangt. Ein anderer Theil der Flüssigkeit geht durch das Heberrohr u nach unten, steigt wieder bis zum oberen Boden, um

hier auszuflieſsen. Der Ueberschuſs flieſst dann durch die Rohre C und D (Fig. 11 und

14) zu der tieferen Schale. Die untere Abtheilung kann durch den Hahn r entleert werden.

Im Princip stimmen einige andere ApparateIron, 1878 Bd. 11 S. 293. 1879 Bd. 14 S. 392.

Scientific American, 1879 Bd. 40 S.

262. mit den besprochenen überein, von denen sie sich, soweit die Beschreibungen

erkennen lassen, wesentlich nur durch die Anordnung der Luftgebläse

unterscheiden.

Eigenthümlich ist dagegen der Apparat der Société des moteurs

Lambrigot in Paris (* D. R. P. Nr. 1433 vom 12. August 1877). Unter dem mit

Oeffnungen B (Fig. 15 und

16 Taf. 24) zum Füllen und Entleeren versehenen Wasserbade A ist ein flacher, nur 1 bis 3mm hoher Kasten C,

Schichtkasten genannt, angebracht, dessen Wände durch Metalldrähte c und einige Körner Schlagloth aus einander gehalten

werden. Die flüchtigen Kohlenwasserstoffe gelangen von dem Gefäſse Q unter Umständen mittels der Pumpe P durch das Rohr D

tropfenweise in den Kasten C, in welchem sie in dünner

Schicht an den Metallfäden c weiter geleitet werden;

der Ueberschuſs flieſst durch das Rohr g ab. Die

atmosphärische Luft wird durch die Rohre o angesaugt

und entweicht durch das Rohr R und r. Falls es erforderlich erscheint, läſst man auch aus

dem Gefäſse s noch Kohlenwasserstoffe eintropfen. Das

erzeugte Gas soll zum Heizen, zur Beleuchtung und für Gaskraftmaschinen verwendet

werden können.

Ein namentlich für Blecharbeiten bestimmtes Leucht- und Löthgas

wollen F. Mettler-Annen in Arth, Canton Schwyz, und W. H. Uhland in Leipzig (* D. R. P. Kl. 7 Nr. 5268 vom

15. August 1878) in folgender Weise herstellen (vgl. Fig. 17 bis

20 Taf. 24). Durch das 300 bis 350k

schwere Gewicht i, welches mittels der Winde P aufgewunden werden kann, wird mittels Schnurscheibe

und Räderübersetzung a eine in Wasser getauchte Trommel

Z gedreht. Dieselbe ist der Länge nach in drei

Abtheilungen zerlegt, von denen die zwei gröſseren je vier gegen einander versetzte

Schaufeln enthalten, während in die kleinere Abtheilung ein oben offenes Rohr e hineinragt (Fig. 20).

Wo ein Flügel mit dem Umfang der Trommel zusammenstöſst, befindet sich in letzterer

ein langer viereckiger Schlitz. Durch den Becher U wird

Wasser eingegossen, bis es einige Centimeter über der Mitte der Trommel steht, was

durch das Wasserstandsrohr M erkannt wird. Bei

Umdrehung der Trommel füllt sich nun ein oben befindlicher Raum derselben mit

ebenfalls durch U eingetretener Luft; taucht dann der

betreffende Schlitz ins Wasser, so treibt dieses die Luft nach der Mitte der

Trommel, von da in die Luftkammer, dann in das aufrecht stehende Rohr e und weiter durch das Rohr C nach oben, wo es in die untere Abtheilung des Carburators eintritt. Etwa

mitgerissenes Wasser flieſst durch den Hahn L

zurück.

Der so genannte Carburator besteht aus 3 Abtheilungen x,

welche nach Fig. 18

durch Scheidewände in fünf mit einander verbundene Räume getheilt sind. In jedem

derselben befindet sich ein Kasten, dessen Umfassungswände aus Drahtgeflecht mit

zahlreichen Wollfäden durchzogen sind, welche von dem bei D eingefüllten flüchtigen Kohlenwasserstoffen getränkt werden. Die

überschüssige Flüssigkeit gelangt in das Gefäſs v und

kann durch den Hahn N abgelassen werden. Zur Erhaltung

der erforderlichen Temperatur ist der Kohlungsbehälter von einem Wasserkasten w umgeben mit Einfüllöffnung E und Sicherheitsrohr s, von dem zwei Röhren

nach einem kleinen Wasserkessel I führen, welcher durch

eine Gasflamme H erwärmt wird. Das Rohr K steht mit dem Luftrohr C

in Verbindung und leitet durch einen Schlauch dem Gelenkhahn G von der einen Seite her Luft zu, während demselben von der anderen Seite

Gas zuströmt. Der Zufluſs beider ist durch Hähne regulirbar, so daſs der Brenner H stets mit einem Gasgemisch gespeist wird. Die von

unten in den Kohlungsraum eingedrückte Luft durchstreicht jeden der Behälter x in der Pfeilrichtung, entweicht nach der Sättigung

mit Kohlenwasserstoffdämpfen durch das Rohr B und das

Spiralrohr F zu den verschiedenen Brennern.

Tafeln