| Titel: | Rotirende Pumpe, System Greindl, mit directem Antrieb. |

| Autor: | R. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 380 |

| Download: | XML |

Rotirende Pumpe, System Greindl, mit directem

Antrieb.

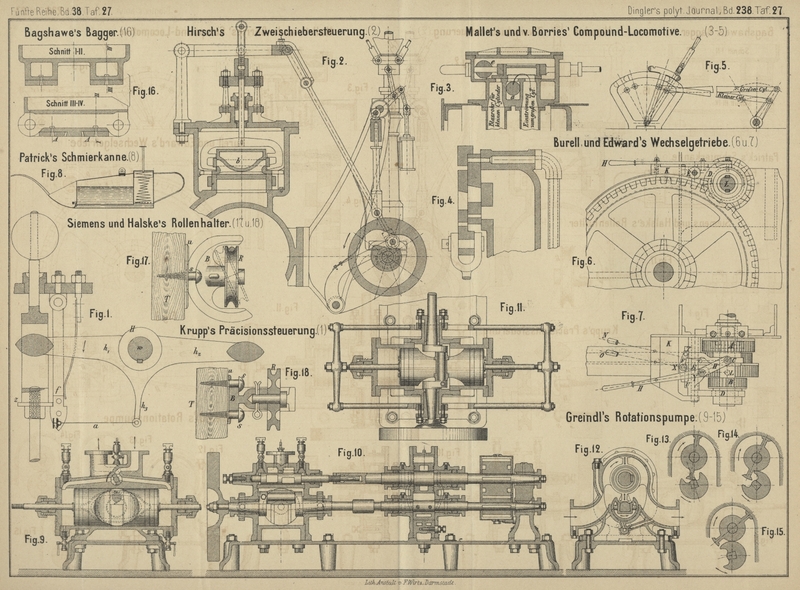

Mit Abbildungen auf Tafel 27.

Greindl's rotirende Pumpe mit directem Antrieb.

Unter den verschiedenen Systemen rotirender Pumpen dürfte kaum ein anderes so

vielfache Anwendungen gefunden haben wie die von Baron

Greindl angegebene Construction (vgl. 1874 212 * 454). Obwohl auch ihre

wirkenden Organe, wie bei allen übrigen Pumpen dieser Klasse, zu den Kapselrädern

gehören (vgl. darüber Reuleaux's äuſserst lehrreiche

Abhandlung 1868 189 * 434) und speciell aus dem Evrardschen Ventilator (1868 189 *

442) entwickelt scheinen, so sind doch alle complicirten Zahnformen vermieden und

kommen nur Cylinderflächen mit einander in Berührung, ein Umstand, welcher sowohl

für die Herstellung, als Erhaltung von gröſster Wichtigkeit ist.

Wie aus Fig. 12 bis

15 Taf. 27 ersichtlich ist, sind hier die zusammenarbeitenden Kapselräder

durch zwei Cylinder gebildet, von denen der obere mit zwei an dem Pumpengehäuse

anliegenden Flügeln versehen ist, während der untere einen Ausschnitt enthält, um

den Flügel vorüber zu lassen. Selbstverständlich muſs dabei der untere Cylinder, da er nur einen Ausschnitt hat, die doppelte Tourenzahl machen

wie der obere; wollte man beide Cylinder gleich schnell laufen lassen, so wäre nur

der untere Cylinder entsprechend gröſser zu machen und mit zwei Ausschnitten zu

versehen, ähnlich dem Evrard'schen Ventilator.

Prinzipiell bieten diese beiden Fälle keinen Unterschied; doch leuchtet ein, daſs

die von Greindl gewählte Form für die praktische

Ausführung weitaus entsprechender ist.

In der Stellung der Fig. 12

liegt der eine Flügel des oberen Cylinders am Gehäuse an, der untere Flügel in dem

Ausschnitt des unteren Cylinders; durch die Drehung nach der Richtung der Pfeile

wird der links befindliche Raum der Pumpe vergröſsert und dadurch Wasser angesaugt,

rechts dagegen durch Verkleinerung des Pumpenraumes das früher angesaugte Wasser

weiter befördert. Die auf einander folgenden Phasen des Eingriffes sind in Fig.

13 bis 15

dargestellt; in Fig. 13

beginnt der Flügel den Einschnitt zu verlassen, in Fig. 14 ist

dies bereits geschehen und berühren sich nunmehr die Körper der beiden Cylinder

selbst und bilden hierdurch den erforderlichen Abschluſs zwischen Saug- und

Druckraum; in Fig. 15

endlich ist diese Bewegung noch weiter fortgeschritten.

So gelangt der obere Flügel immer weiter nach rechts und endlich vor die

Ausströmöffnung; damit nun hier keine Querschnittsverengung entstehen und dadurch

bedingte Geschwindigkeitsänderungen Veranlassung zu Wasserstöſsen geben, sind im

Gehäuse seitliche Taschen ausgenommen (vgl. Fig. 12),

auf welche die französischen Constructeure dieser Pumpen, nach Armengaud's Publication

industrielle, 1880 S. 42 zu urtheilen, besonderen Werth zu legen

scheinen.

Im weiteren Verlaufe kommt endlich der obere Flügel zum Eingriff in den Einschnitt

des unteren Cylinders und es beginnt links eine neue Periode des Saugens, rechts des

Entleerens der früher angesaugten Flüssigkeit.

Fig.

10 Taf. 27 gibt auf der rechten Seite den Querschnitt des Pumpenkörpers;

die Wellen der beiden Kapselräder sind durch Zahnräder gekuppelt, von denen das

obere doppelt so groſs ist wie das untere. Für gewöhnlich ist auf der einen oder

anderen Pumpenwelle eine Riemenscheibe zum Transmissionsantrieb der Pumpe aufgekeilt

und das ganze auf gemeinschaftlicher Grundplatte angeordnet; die in Kg. 12

ersichtlichen Verschraubungen dienen dabei zum Füllen bezieh. Enleereren der Pumpe,

der vom Druckraum über das untere Kapselrad führende Kanal zum Schmieren

desselben.

Die zum directen Antrieb der Pumpe dienende Maschine (Fig. 9 bis

11) ist eine Boxmaschine ähnlicher Construction wie die Maschine von Outridge (1878 227 * 327). Die gekröpfte Maschinenwelle

ist zwischen den Kolben zweier einfach wirkenden Cylinder gelagert, deren

Innnenflächen eine Kurbelschleife bilden, in welcher sich beim Hin- und Hergang der Kolben der

Kurbelzapfen auf und nieder bewegt. Die Steuerung erfolgt durch einen Drehschieber,

welcher mit der Achse des oberen Kapselrades der Pumpe verkuppelt ist; das untere

Kapselrad erhält seinen Antrieb direct von der Kurbelwelle aus.

Wie aus Fig. 10 und

11 ersichtlich, sind die beiden Kolben im Innern des Cylinders nicht mit

einander verbunden; dagegen haben die Kolbenstangen auſsen Querhäupter aufgesetzt,

welche durch Streben mit einander verbunden sind. Hierdurch sind beide Kolben zu

einem starren System vereinigt, lassen sich jedoch vermöge der Schraubenverbindung

mit den Querhäuptern einander nähern, falls die von ihnen gebildete Kurbelschleife

in Folge Abnutzung zu viel Spiel geben sollte. Die Streben sind selbstverständlich

in der Mitte, wo sie die Wellenlager durchsetzen, oval ausgefenstert.

R.

Tafeln