| Titel: | W. Schranz's Quetschwalzenmühle für Erzaufbereitung. |

| Autor: | S–l. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 389 |

| Download: | XML |

W. Schranz's Quetschwalzenmühle für

Erzaufbereitung.

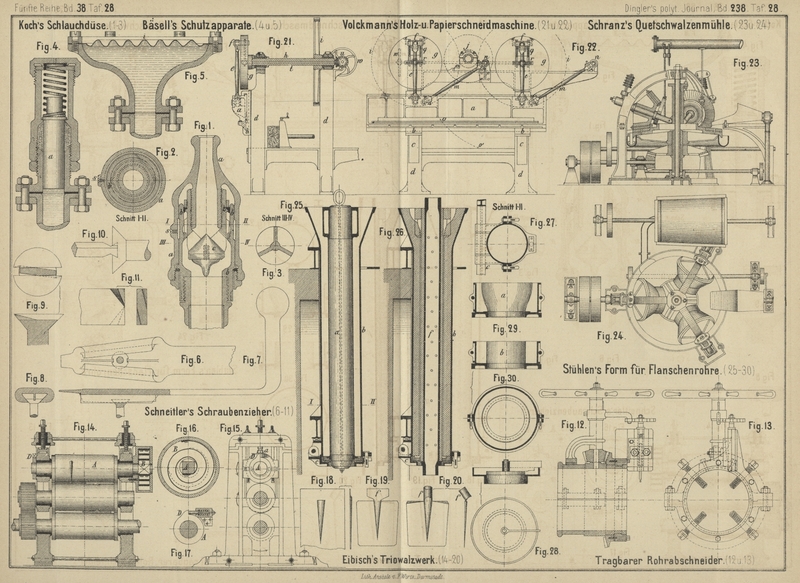

Mit Abbildungen auf Tafel 28.

Schranz's Quetschwalzenmühle für Erzaufbereitung u.

dgl..

Einer der gröſsten Uebelstände beim Zerkleinern imprägnirter Erze besteht darin, daſs

die betreffenden Massen entweder nur eine kurze Zeit hindurch der Einwirkung der

zerkleinernden Kraft ausgesetzt bleiben und zum Theil in noch bei Weitem nicht genügend

aufgeschlossenem Zustande die Arbeitsmaschine verlassen, wie ganz besonders bei den

Walzwerken, oder daſs, wenn eine genügende Zerkleinerung erfolgt ist, das

hergestellte Korn nicht sofort der zerkleinernden Kraft

entzogen wird, daher einem längeren Pochen oder Abschleifen ausgesetzt bleibt, wie

bei den Pochwerken und Mühlen; hier erfolgt für einen groſsen Theil der Massen eine

feinere Zertheilung, als solche für die nachfolgenden Arbeiten nothwendig und

zweckmäſsig ist, wodurch die Erz Verluste bei der Aufbereitung nur begünstigt

werden. Ist nun auch, wenigstens bezüglich der Pochwerke, eine Herabminderung gerade

des letzt bezeichneten Uebelstandes durch die von Oesterreich ausgegangene Anwendung

der gestauten Ladenwasser erzielt worden und hat man vielfach versucht, auch bei den

Mühlen in ähnlicher Richtung die bessernde Hand anzulegen, so lassen doch die

bislang erzielten Erfolge noch immer genug zu wünschen übrig. Der neueste Vorschlag

geht vom Obersteiger W. Schranz zu Laurenburg a. d. Lahn aus (* D. R. P. Anmeldung Kl. 50 Nr. 18592 vom 9. August 1880).

Der für Massen von unter 10mm Korngröſse bestimmte

Schranz'sche Kollergang mit conischen Läufern und

Wasserspülung hat im Wesentlichen die aus Fig. 23 und

24 Taf. 28 ersichtliche Einrichtung. Das Mahlgut wird in die oscillirende

Auftragrinne aufgegeben und durch diese in geringerer oder gröſserer Menge – je

nachdem die Bewegung regulirt wird – auf die geneigte Ebene der Mahlscheibe

aufgeschüttet. Letztere dreht sich in der Richtung des Uhrenzeigers und versetzt

durch Reibung die drei conischen Walzen mit in Rotation, und zwar ist die Conicität

derselben so gewählt, daſs die sich berührenden Kreise gleiche

Peripheriegeschwindigkeit haben, so daſs nur ein Zerquetschen und kein Zerreiben

stattfindet. Die Walzen können durch Zusammenziehen der Gummibuffer und durch Senken

der auf der feststehenden Welle befindlichen Hülse, mit welcher die drei

Walzenachsen in Verbindung stehen, nach Erforderniſs auf die Mahlscheibe gepreſst

werden.

Das aufgetragene Mahlgut wird nun von der ersten Walze bis zu einer gewissen Gröſse

zerkleinert und, sowie es dieselbe passirt hat, von einem Wasserstrom getroffen und

zum Theil in die Sammelrinne geschwemmt. Die zu groben Körner werden durch den auf

beliebige Höhe verstellbaren Beistricher zurückgehalten und der zweiten Walze

zugeführt; nachdem solche durchlaufen ist, findet direct hinter derselben abermals

ein Abspülen der genügend zerkleinerten Körner und ein Weiterführen der zu groben

Theile nach der dritten Walze statt. Hinter dieser findet ein vollständiges Abspülen

statt, damit das neu aufgetragene Mahlgut stets auf reine Fläche trifft.

An der Mahlscheibe sind 3 Kratzen befestigt, welche das in der Sammelrinne sich

anhäufende Korn und Mehl mitnehmen und durch die in der Rinne befindliche Oeffnung nach der

Separationstrommel führen; diese ist so aufgestellt, daſs ihr Ausfall – wenn nöthig

– von Neuem durch den den Apparat bedienenden Arbeiter direct aufgegeben werden

kann.

Als Vortheile des Apparates werden angegeben: 1) daſs eine zu weit gehende,

nachtheilige Zerkleinerung bezieh. Schlämmebildung fast als ausgeschlossen

betrachtet werden kann; 2) daſs die der Abnutzung unterworfenen Theile stets

sichtbar sind, daher zur gehörigen Zeit ausgewechselt werden können, was am besten

so erfolgt, daſs Mahlscheibe und Walzen Ringe aus Stahl oder Hartguſs erhalten,

welche gegebenen Falles gegen andere zu vertauschen sind; 3) daſs der ruhige Gang,

welcher Stöſse und Schläge fern hält, eine rasche Abnutzung nicht erfolgen läſst,

endlich 4) daſs der Betrieb nahezu geräuschlos ist und die Anlagekosten gegenüber

denen der Pochwerke von gleicher Leistungsfähigkeit sich bedeutend geringer

stellen.

Wenn nun auch der beschriebene Apparat das angestrebte Ziel nicht im vollsten Umfange

erreichen wird, so erscheint doch der Vorschlag sehr beachtenswerth und weiterer

Ausbildung fähig. Die Maschinenfabrik Böhmer und Köster

in Limburg hat die Ausführung dieser Mühle übernommen.

S–l.

Tafeln