| Titel: | Elektrische Auslösung mit bedingter Einlösung und elektrischer Controle in beiden Signalstellungen; von Prof. Dr. Ed. Zetzsche. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 403 |

| Download: | XML |

Elektrische Auslösung mit bedingter Einlösung und

elektrischer Controle in beiden Signalstellungen; von Prof. Dr. Ed.

Zetzsche.

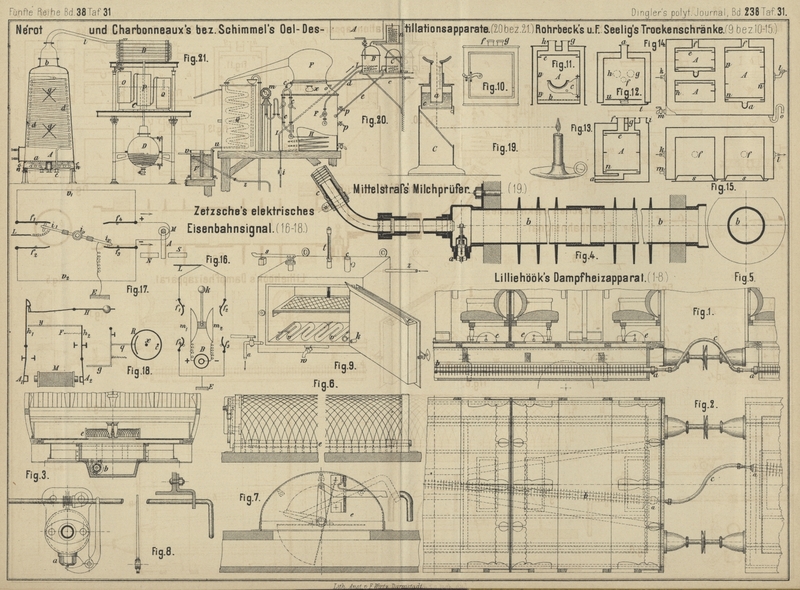

Mit Abbildungen auf Tafel 31.

Zetsche's elektrische Auslösung für Eisenbahnsignale.

Elektrische Auslösungen mit bedingter Einlösung finden, obwohl sie

auch für verschiedene andere Zwecke brauchbar sein würden, vorzugsweise Verwendung

zur Stellung von Eisenbahnsignalmitteln. Es handelt sich hierbei fast ausnahmslos

nur um die Herbeiführung von zwei verschiedenen Stellungen des Signals. Wenn man für

den Betrieb des Signales mit einer einzigen

Betriebsleitung auskommen will, so bietet es gewisse Vortheile, die

Einlösung für beide Signalstellungen durch einen dauernden Strom herbei zu führen, anstatt in der bis

jetzt fast allgemein gebräuchlichen Weise für die eine

Signalstellung durch Stromgebung, für die andere durch Stromunterbrechung einlösen zu lassen. Diese Vortheile lassen sich durch

die neue Betriebsweise auch eben so wohl bei den Auslösungen mit zwei von einander

unabhängigen Einlösungen erreichen wie bei denjenigen, welche nur eine einzige

Einlösung besitzen und diese abwechselnd bei zwei verschiedenen Lagen des

Auslösehebels wirksam werden lassen. Die vorliegende Anordnung zur Durchführung der neuen

Betriebsweise (* D. R. P. Kl. 21 Nr. 10902 vom 15. Januar 1880. Patent in

Oesterreich-Ungarn vom 7. Januar 1880) zeichnet sich schon durch ihre Einfachheit

vor anderen Anordnungen aus, erstreckt sich aber lediglich auf den elektrischen Theil der Auslösung, weshalb sie weder

eine bestimmte Form oder Bewegungsweise des Signal mittels, noch eine eigenthümliche

Einrichtung des Triebwerkes sammt den ein- und auslösenden Theilen erfordert. Dieser

Umstand gestattet, dem Triebwerke die gröſstmögliche Einfachheit zu geben, und macht

zugleich die Umgestaltung schon vorhandener

Distanzsignale für die neue Betriebsweise sehr leicht mit einem ganz

geringen Kostenaufwande durchführbar. Natürlich würden bei einer solchen

Umgestaltung schon vorhandener Distanzsignale zu den bereits erreichten Vortheilen

noch diejenigen hinzutreten, welche die neue Einrichtung vor den übrigen voraus hat.

Die Ausführung hat die Firma Siemens und Halske in Berlin übernommen.

Von einem elektrisch zu stellenden Distanzsignale pflegt man

hauptsächlich folgendes zu verlangen: 1) Das Signal soll zuverlässig jederzeit

diejenige Stellung annehmen, welche ihm der aus der Ferne, von der Station aus

dasselbe stellende Beamte zu geben beabsichtigt. 2) Die Signalstellung darf in

keiner Weise durch Ströme atmosphärischen oder tellurischen Ursprunges gefälscht

werden können. 3) Das Signal muſs sich beim etwaigen Reiſsen der Signalleitung (der

Stelllinie) von selbst auf „Halt“ stellen. 4) Ueber die jeweilige

Signalstellung soll der Stellende durch ein elektrisches Controlsignal Auskunft

erhalten, das zugleich sichtbar und hörbar ist.

Um die dritte Bedingung zu erfüllen, nöthigte man bisher das

Signal gewöhnlich, sich bei bleibend stromloser Linie

auf „Halt“ zu stellen, während ein dauernder Strom das Signal in die

Freistellung überführte. Dann sah man sich aber für den Fall, daſs die Controlwecker

– wie dies in Oesterreich-Ungarn bahnpolizeilich vorgeschrieben ist – während der

Haltstellung des Signales läuten sollen, veranlaſst, auſser der Stelllinie für die

Controlzwecke noch eine besondere Leitung (die Controllinie) zu spannen.Unter allen für diese Betriebsweise berechneten Distanzsignalen kann nur das

von Rommel eine besondere Controllinie

entbehren; doch hat Rommel dies nur durch

Anwendung mehrerer elektrischer Hilfsapparate und namentlich einer groſsen

Anzahl von Contacten bei einer keineswegs einfachen Schaltung zu erreichen

vermocht. Vgl. Zetzsche: Handbuch der

Telegraphier Bd. 4 S. 565. Der Oberingenieur der böhmischen

Westbahn, W. Müller von Müllersheim, wollte die

Möglichkeit, die Haltstellung in der Stelllinie selbst durch läutende Wecker

zu controliren, dadurch beschaffen, daſs er die Auslösung zu „Halt“

durch einen Strom bewirkt, welcher durch den Ankerhebel eines polarisirten

Relais nach erfolgter Auslösung eine kurze Nebenschlieſsung zu den Spulen

des auslösenden Elektromagnetes herstellt, also dann in der Linie bleiben

und das Läuten der Controlwecker bewirken kann. Die Auslösung zu

„Frei“ vermittelt ein Strom von entgegengesetzter Richtung, indem

er zuerst den Relaishebel umlegt, dadurch die kurze Schlieſsung beseitigt

und nun im auslösenden Elektromagnete wirksam wird. Die Beigabe

einer Controllinie vermehrt aber nicht allein die Anlagekosten, sondern sie läſst

zugleich das Eintreten von häufigeren Betriebsstörungen durch Berührungen u.s.w.

befürchten.

Auſserdem muſs die bei diesen Distanzsignalen übliche

Controlirungsweise der Signalstellung als unvollständig bezeichnet werden und

verdient deshalb, als unzulässig verworfen zu werden. Denn eine zuverlässige

Controle hat sich auf beide Signalstellungen zu

erstrecken und sollte für jede der beiden Stellungen ein besonderes sich wahrnehmbar

machendes (so zu sagen actives) Signalzeichen liefern.

Als ein solches Zeichen kann zwar das Läuten der Controlwecker gelten, keineswegs

aber das Schweigen der Wecker, aus dem ja streng genommen weiter nichts als die Abwesenheit jenes ersteren Zeichens, des Läutens, zu

erkennen ist.

Bei jener Controlirungsweise vermögen es ferner die

Controlapparate nicht anzuzeigen, wenn während der Freistellung des Signales die

Controllinie allein oder

zugleich mit der Stelllinie reifst; denn bei dieser Signal Stellung ist ja die

Controllinie stromfrei, und sie kann nach dem Reiſsen, selbst wenn jetzt das Signal

auf „Halt“ zu stehen kommt, den Strom nicht mehr den Controlapparaten in der

Station zuführen.Bei Hattemer's Distanzsignal (1879 233 * 377), das auf Inductorbetrieb berechnet

ist, die Controle aber durch Batteriestrom in einer aus der Stelllinie und

einem zweiten Drahte gebildeten Schleife mittels eines Controlgalvanoskops

und eines Weckers mit Selbstunterbrechung beschafft, meldet der Wecker,

indem er zu rasseln anfängt, ein während der Freistellung eintretendes

Reiſsen der Schleifenlinie.

Alle diese Uebelstände lassen sich bei Ausspannung nur eines einzigen Leitungsdrahtes bezieh. mit Verzichtleistung auf die Rückleitung

des Stromes durch die Erde bei Anwendung einer einzigen Leitungsschleife und doch

unter pünktlicher Erfüllung der oben genannten vier Bedingungen dadurch umgehen,

daſs man die Stelllinie beständig mit Strom erfüllt

hält. Bei einem schon vorhandenen Triebwerke mit zwei verschiedenen Einlösungen,

sowie bei einem solchen, bei dem sich die Einlösung in zwei verschiedenen Lagen des

Auslösehebels vollzieht, hätte man nur dem Elektromagnete anstatt des Ankers aus

weichem Eisen einen magnetischen Anker bezieh. einen magnetischen Kern zu geben,

damit man diesen durch positive und negative Ströme in diejenigen zwei Lagen

versetzen kann, in welche der Eisenanker durch Stromgebung oder Stromunterbrechung

gebracht wird. Man kann indessen in der einfachsten Weise auch mit einer einzigen

Einlösung auskommen und diese stets bei der nämlichen Lage des Ankerhebels und des

Auslösehebels wirksam werden lassen; nur muſs dann zugleich noch dafür gesorgt

werden, daſs der elektrische Strom, nachdem er die verlangte Umstellung des Signales

bewirkt hat, in dem die Umstellung herbeiführenden Elektromagnete wirkungslos

gemacht wird, also dann die Einlösung des Triebwerkes willig geschehen läſst. Hierzu

ist aber blos erforderlich, daſs das Signal selbst bei seiner der Auslösung

folgenden Umstellung die Stromrichtung in dem wiederum mit einem polarisirten Anker

bezieh. mit einem polarisirten Kerne versehenen Elektromagnete umkehrt.

In beiden Fällen wird der Strom in dem auslösenden Elektromagnete stets dann und nur

dann zur Wirkung kommen, wenn die Stellung der Wendescheibe oder des Signalflügels

dem mittels des Stellhebels oder Stelltasters kundgegebenen Willen des Stellenden

nicht entspricht, und zu wirken aufhören, sowie er die Scheibe diesem Willen gemäſs

gestellt hat. Aendert aber der Beamte die bisherige Stromrichtung mittels des

Stellhebels, so legt er im ersteren Falle den polarisirten Anker oder Kern um und

gibt im zweiten Falle dem Strome im Elektromagnete diejenige Richtung wieder, welche

er vor der bei der Umstellung eingetretenen Umkehrung hatte; in beiden Fällen tritt

also eine neue Umstellung des Signales ein. Da aber jetzt in beiden Signalstellungen Strom in der Stelllinie ist – und zwar bald ein

positiver, bald ein

negativer –, so läſst sich auch in beiden Stellungen mittels desselben ein

sichtbares und ein hörbares Controlsignal hervorbringen.

Soll sich endlich noch das Signal bei reiſsender Linie von selbst auf „Halt“

stellen, so braucht man nur entweder dem Elektromagnete auſser dem polarisirten

Anker noch einen zweiten aus weichem Eisen zu geben, oder einen zweiten

Elektromagnet mit weichem Eisenanker anzuwenden und diesen Anker so zu legen, daſs

er das Triebwerk auslöst, wenn er abfällt, daſs er jedoch durch das Triebwerk am

Abfallen verhindert wird, falls das Signal bereits auf „Halt“ steht.

Als Stelltaster kann irgend ein Stromwender gebraucht werden, welcher eine dauernde

Stromgebung gestattet. Man kann sich ferner bei der besonderen Anordnung des

Elektromagnetes mit seinem dauernd magnetischen Anker oder Kern, desgleichen bei der

mechanischen Verbindung des unmagnetischen Ankers mit dem polarisirten und mit dem

Triebwerke, sowie bei der Einrichtung der letzteren lediglich von allgemeinen

Gesichtspunkten leiten lassen. Die schematischen Skizzen Fig. 16 bis

18 Taf. 31 erläutern die Art und Weise, wie die neue Auslösung wirkt und

wie sie etwa ausgeführt werden kann.

Der in Fig. 16 skizzirte Stelltaster hält bei der gezeichneten Stellung des

Stellhebels oder der Kurbel k die zugleich als

Controlbatterie dienende Stellbatterie B offen, was oft

zur Schonung der Batterie in der Zwischenzeit zwischen zwei Signalstellungen

wünschenswerth und in gewissen Fällen zulässig sein kann. Beim Drehen der Kurbel k nach links bezieh. rechts legen sich die beiden gegen

einander isolirten Metallstücke m1 und m2 an zwei der vier Contactfedern (f1 und f3 oder f4 und f2) an und heben

dieselben von ihren Anschlagstiften ab; sie schalten dabei die Batterie B jederzeit zwischen der Stelllinie L und der Erde E ein; die

Stromrichtung ist aber nicht in beiden Fällen die nämliche.

Auch in dem Signale ist ein Stromwender anzubringen. Dieser muſs bei mittelbarer Stellung des Signales von irgend einer

Achse des Triebwerkes aus in eine abwechselnd hin- und hergehende Bewegung um seine

Achse i0 (Fig.

17) versetzt werden. Bei Wendescheiben aber, deren Achse selbst sich um

90° vorwärts und zurück bewegt, kann er noch einfacher gleich auf die Signalachse

aufgesteckt werden. Es muſs dabei die in Fig. 17

gezeichnete Lage des Doppelarmes i1

i0

i3 der einen

Signalstellung entsprechen und bei der anderen muſs i1 die Feder f2, i3 aber die Feder f4 berühren. In der einen Stellung des Signales und

des Doppelarmes i1

i0

i3 nimmt der aus der

Stelllinie L ankommende Strom seinen Weg von i1 über f1, v1 und f3, in der anderen über

f2, v2 und f4; beide Mal geht er –

jedoch in verschiedener Richtung – durch den Elektromagnet M und schlieſslich von i3 aus zur Erde E. Die

beiden Arme i1 und i3 müssen natürlich,

wie in Fig. 17

angedeutet wurde, gegen einander isolirt sein. Wenn nun auf der Achse des Ankers oder des

zwischen zwei Stahlmagneten N und S spielenden Kernes A von

M die mechanische Auslösung sitzt und wenn das

Triebwerk ausgelöst wird, sobald der positive oder negative Strom in derjenigen

Richtung in M eintritt, welche die in Fig. 17 dem

„+“ und „–“ beigesetzten Pfeile angeben, so muſs nach erfolgter

Auslösung zufolge der Drehung der Achse i0 und der Umkehrung des Stromes der Anker oder Kern

in jene Stellung zurückkehren, in welcher er die Wiedereinlösung des Triebwerkes

vermittelte. Selbstverständlich wird in der einen Stellung der Achse i0 bezieh. des Signales

nur eingelöst, wenn der Stellende den positiven Strom sendet, in der anderen dagegen

nur, wenn er den negativen sendet.

Wenn das Signal unmittelbar elektrisch gestellt werden

soll, so muſs der Strom natürlich in M auch nach der

erfolgten Umstellung des Signales wirksam bleiben.Ebenso wird es bei Triebwerken mit zwei verschiedenen Einlösungen, sowie bei

solchen mit Einlösung in zwei verschiedenen Lagen des Auslösehebels

sein. Nach unserer Quelle kann dazu der Umschalter i1

i0

i3 benutzt werden, oder

auch zwei nach einander wirkende Elektromagnete bezieh. Elektromagnetschenkel.

Atmosphärische Ströme vermögen eine bleibende Signalfälschung nicht herbeizuführen.

Denn geht ein solcher Strom aus L durch M nach E, so vermag er

doch nur auszulösen und das Signal umzustellen, wenn seine Richtung von der des zur

Zeit in L vorhandenen Batteriestromes verschieden ist;

selbst dann würde aber nach dem gleich folgenden Verschwinden des atmosphärischen

Stromes der Batteriestrom wieder in seine Rechte treten, also nochmals auslösen und

dadurch das Signal gleich wieder in die Stellung zurückbringen, worin der Stellende

es zu erhalten wünscht.

In Fig. 18 ist eine der Anordnungen skizzirt, bei welcher sich das Signal

beim Reiſsen der Stelllinie von selbst auf „Halt“ stellt. Hier hält der Hebel

h1, welcher den

polarisirten Anker A1

des Elektromagnetes M trägt, in seiner Ruhelage den

Auslöshebel H des Triebwerkes gefangen. Reifst die

Linie, so fällt der unmagnetische Anker A1 des Elektromagnetes M

unter der Wirkung seiner Abreiſsfeder F ab, falls das

Rad R des Triebwerkes eben die in Fig. 18

gezeichnete Lage hat, bei welcher das Signal auf „Frei“ steht. Dabei schiebt

dann der Ankerhebel h2

mittels des Armes y den Ankerhebel h1 so weit nach links,

daſs H frei, das Triebwerk also zur Haltstellung

ausgelöst wird. Bei der Signalstellung „Halt“ dagegen hat R sich um 180° weiter um seine Achse x gedreht, der Stift c ist

deshalb auf den Bügel am Ende des Winkelhebels q g

aufgetroffen und hat den Arm g so weit nach links

geschoben und sperrend vor h2 gelegt, daſs jetzt A2 trotz der Wirkung seiner Abreiſsfeder nicht

abfallen (bezieh. abgefallen bleiben) kann, demnach auch das Signal nicht von

„Halt“ auf „Frei“ zu stellen vermag.

Eine sichtbare Controle für beide Signalstellungen läſst

sich schon durch ein Galvanoskop mit sichtbarem Scheibchen beschaffen. Bei der einen

Signalstellung würde das Scheibchen links, bei der anderen rechts stehen; wenn aber

die Linie reifst, ohne eine Ableitung zur Erde zu finden, so bleibt das Scheibchen

in der Mitte.

Um hörbare Controlzeichen für beide Signalstellungen zu

erhalten und dieselben auch wirklich von der Signalstellung abhängig zu machen,

braucht man nur von i3

(Fig. 17) aus zwei verschiedene Wege zur Erde E herzustellen und in dieselben beim Signale selbst oder an irgend einer

anderen Stelle hinter demselben, z.B. beim Weichenwärter oder beim nächsten

Streckenwärter, zwei verschiedene Rasselwecker mit Selbstunterbrechung

einzuschalten, während in der Station, und wo man sonst noch Controlzeichen zu

empfangen wünscht, gewöhnliche Wecker in die Linie aufgenommen werden. Man fügt dann

entweder dem einen Selbstunterbrecher noch einen künstlichen Widerstand bei und gibt

den zu dem anderen Stromunterbrecher gehörigen Controlweckern eine stärkere Spannung

der Abreiſsfedern. Oder man nimmt einen gewöhnlichen Selbstunterbrecher und einen

langsam in einzelnen Schlägen rasselnden; dann braucht man an jeder Controlstelle

nur einen Wecker, welcher mit dem einen

Selbstunterbrecher rasch, mit dem anderen langsam rasselt.

Es ist noch hervorzuheben, daſs für die Controlzwecke nicht noch besondere

Hilfsapparate (Relais u. dgl.) nöthig sind. Wo blos für die eine (Halt-) Stellung

des Signales eine höhere Controle verlangt wird, kann hinter dem Signale entweder

ein Selbstunterbrecher mit polarisirtem Anker verwendet werden, oder ein

gewöhnlicher Selbstunterbrecher, zu welchem das sich auf „Frei“ stellende

Signal eine kurze Nebenschlieſsung oder eine Ausschaltung aus der Linie

beschafft.

Schlieſslich ist noch zu bemerken, daſs das Distanzsignal, z.B. an Tunneln u. dgl.,

selbstthätig vom Zuge gestellt werden kann und daſs

sich in ganz derselben Weise selbstthätig auch ganz allgemein auf einem und

demselben Geleise fahrende Züge in Stationsdistanz von

einander halten lassen; ferner daſs die Aufnahme einer Zustimmungsstation oder einer Vorbahnhofsstation in die Stelllinie nicht die geringste Schwierigkeit

bietet und daſs endlich bei Bahnabzweigungen zwei

Stelltaster von der in Fig. 16

skizzirten Einrichtung hinter einander auf eine gemeinschaftliche Achse zu stecken

und die in diesem für beide Stelllinien L1 und L2 zugleich zu benutzenden Stelltaster vorhandenen

acht Contactfedern am sichersten gleich so anzubringen sein würden, daſs in der

normalen Mittellage der an jener Achse sitzenden Kurbel k die auf „Halt“ stellenden Federpaare die beiden Stellbatterien

B1und B2 schlieſsen, während

bei Stellung der Kurbel k nach links oder nach rechts stets das eine

Federpaar – unter etwas stärkerer Durchbiegung – die bisherige Richtung des Stromes

in der einen Stelllinie erhält und nur das andere, dem jetzt auf „Frei“ zu

stellenden Signale angehörige, Paar durch das zu ihm gehörige, auf „Frei“

stellende Federpaar abgelöst wird. Es muſs dann auch stets wenigstens eines der

beiden Signale auf „Halt“ stehen. (Nach der Elektrotechnischen Zeitschrift, 1880 S. 275.)

Tafeln