| Titel: | Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und Gyps. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 415 |

| Download: | XML |

Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und Gyps.

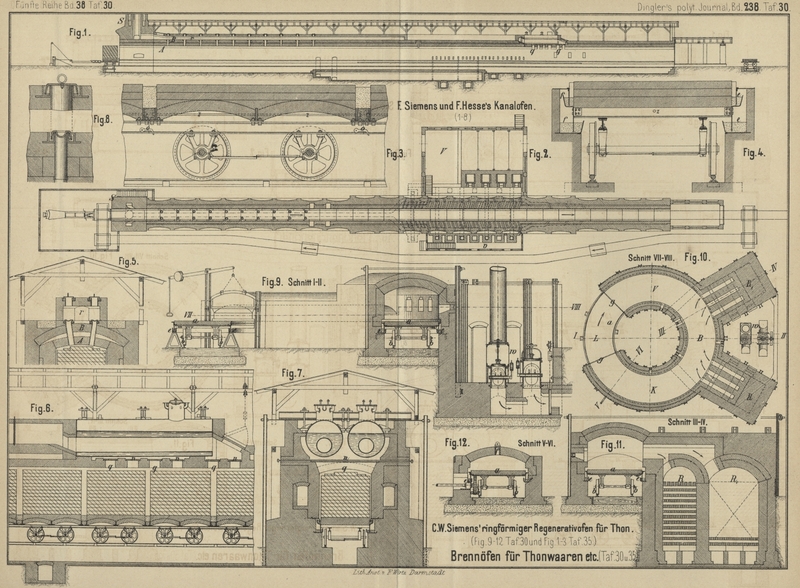

Mit Abbildungen auf Tafel 30 und 35.

(Patentklasse 80. Fortsetzung des Berichtes S. 44

d. Bd.)

Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und

Gyps.

Den bekannten Kanalofen (vgl. 1875

216 * 200. 1879 233 * 382) haben F. Siemens in

Dresden und F. Hesse in

Bohlen bei Leipzig (* D. R. P. Nr.

3084 vom 3. Juli 1877) in folgender Weise abgeändert (vgl. Fig.

1 bis 8 Taf. 30).

Die äuſsere Mauer ist vom Sockel an mit vorspringenden Pfeilern und mit in Bogenform

eingemauerten Feldern aufgeführt. Die Pfeiler im Verschmauch- und Abkühlungsraum

sind mit Ankerplatten und Zugstangen verankert. Der stärker gehaltene Theil am

Brennraum ist durch senkrecht eingesetzte, im Grunde gut vermauerte Doppel-T-Träger

und oberhalb des Gewölbes mit starken Zugankern versehen, um dem seitlichen Drucke

der beiden flach gehaltenen Gewölbe A und B zuwiderstehen. Von den in beiden Längsfronten

vorspringenden Anbauen dient der gröſsere V zur

Aufnahme der Gasgeneratoren und als Kohlenlagerplatz, während der kleinere v die Gasventile und einen Aufgang nach dem oberen

Ofenraum enthält. Zum Schutz gegen Witterungseinflüsse sind ferner an beiden Enden

des Kanales leichte Vorbaue aufgeführt. In den Schornstein S münden die Abzüge aus dem Verschmauchraum, sowie die des über dem

Verschmauchraume liegenden Kanales r (Fig. 1 und

5), welcher durch eingesetzte Ventile (Fig. 8) mit

dem Verschmauchraum verbunden werden kann, um die Wasserdämpfe direct dem

Schornstein zuzuführen.

In den Brennraum münden auf beiden Seiten des Kanales die Zuführungsöffnungen für

Generatorgas und Luft; letztere wird dem Gase entweder direct im Kanal zugeführt, oder durch einen

auf jeder Seite liegenden Luftkanal, welcher mit neben den Gasausströmungskanälen

liegenden Kanälen versehen ist. Der Eintritt der Luft in diesen Kanal findet durch

mehrere im ersteren Theil des Abkühlungskanales angebrachte Oeffnungen statt. In

bestimmten Abständen liegen zwischen den Gas- und Luftausströmungen Oeffnungen,

welche mit einem unter dem Radkanal liegenden und direct mit dem Schornstein

verbundenen Kanal in Verbindung stehen.

Die Brennwagen (Fig. 3 und

4) haben zwei Paar, je auf eine Achse festgekeilte Räder, welche auf

entsprechend gelagerten Eisenbahnschienen laufen, denen von vorn nach hinten ein

bestimmtes Gefälle gegeben ist. Auf den Achsen, welche, um eine Verschiebung aus der

parallelen Lage zu verhindern, mit über Kreuz liegenden Einfach-T-Eisen senkrecht zu

einander verschraubt sind, ruht mittels Achsblöcke das Untergestell des Wagens. Auf

diesem liegen rechtwinklig zur Längsachse des Wagens, die Breite desselben

einnehmend, in gleichen Abständen von einander 3 Stück Einfach-T-Träger. Diese sind

auf den darunter liegenden Längsträgern des Gestelles angeschraubt und in der Mitte

durch die Zugstangen z verbunden Die Zwischenräume

zwischen je zwei Querträgern sind mit ½ Stein starker Chamottekappe flach

eingewölbt, die Gewölbewinkel ausgeglichen und mit mehreren Chamotteschichten

abgepflastert. Die Stirnseiten zweier Wagen stoſsen in Folge des Gleisgefälles fest

an einander, werden aber auſserdem mit Haken und Oese o

an einander gekuppelt, worauf man den Zwischenraum erst mit einer Schicht Steine

abdeckt, dann entsprechend ausfüllt. Die seitliche Dichtung wird durch zwei

Sandrinnen e und f

hergestellt.

Weniger empfehlenswerth erscheint der Vorschlag, den dem Brennraum zunächst liegenden

Theil des Gewölbes vom Abkühlungsraum mit einer entsprechend groſsen Anzahl von

Schlitzen q (Fig. 6 und

7) zu versehen, welche durch Thonschieber n

abgeschlossen werden können. Ueber diesem Gewölbe sind Dampfkessel gelagert, welche

den Betriebsdampf für die Maschine liefern sollen.

C. W.

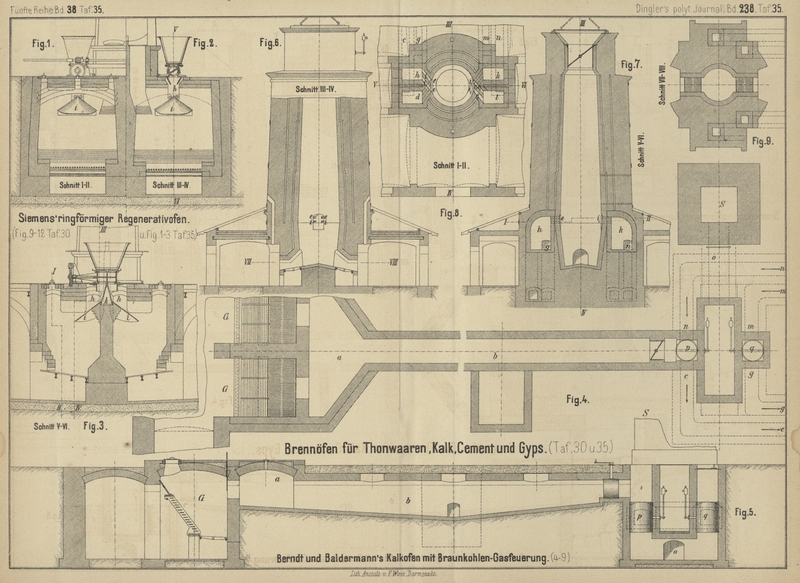

Siemens in London (* D. R. P. Nr. 4412 vom 14. Juli 1878) hat einen ringförmigen Regenerativofen zum Brennen von Thonwaaren und

Porzellan construirt. Die Sohle dieses Ofens (Fig. 9 bis

12 Taf. 30 und Fig. 1 bis

3 Taf. 35) ist im Wesentlichen eine ringförmige Tafel a mit Rädern b, welche auf

Schienen im Kreise laufen und mittels eines Zahnrades d

bewegt werden, welches in einen an der Tafel a

befestigten Zahnkranz eingreift. Damit die beweglichen Theile nicht von der Hitze

leiden, ist die Tafel mit feuerfesten Stoffen bedeckt und an beiden Seiten mit einem

Sandverschluſs e versehen. Der Ofen zerfällt in 3

Abtheilungen (Fig. 10):

den Vorwärmer V, einen Brennraum B und einen Kühlraum K,

während die nicht mit Seitenmauern und Gewölbe versehene Stelle L

zum Auf- und Abladen dient. Das Ofengewölbe ist über dem Brennraum etwas höher

gehalten als über dem Vorwärm- und Kühlraum. Eine Reihe in der Ofendecke der Räume

V und K fangebrachter

Oeffnungen f (Fig. 12)

dienen zur Wärmeregelung. Die 4 Regeneratorkammern R

und R1 bilden zwei

Gruppen von je einem Luft- und einem Gasgenerator, mit zwischenliegenden

Wechselklappen w.

Die zu brennende Waare wird bei L auf die Tafel a gesetzt, dann letztere so weit gedreht, bis diese

erste Beschickung in den Vorwärmraum V eingetreten ist,

worauf die Ofenthüren g geschlossen werden. Nach

einiger Zeit wird eine neue Beschickung aufgesetzt und weiter gedreht, so daſs

schlieſslich die fertig gebrannte Waare an der entgegengesetzten Seite des Ofens

wieder herauskommt.

(Schluſs folgt.)