| Titel: | Schleifmaschine von E. Schmidt in Remscheid. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 461 |

| Download: | XML |

Schleifmaschine von E. Schmidt in

Remscheid.

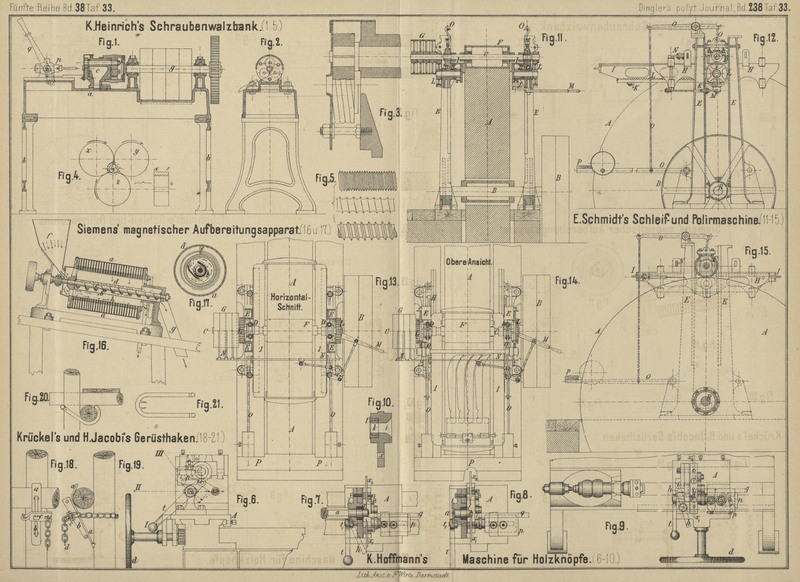

Mit Abbildungen auf Tafel 33.

E. Schmidt's Schleifmaschine.

Zum Schleifen von Sackhauern, Sägen, Hobeleisen, Blechplatten zur Fabrikation von

Blechgelenken, Fensterbeschlägen u. dgl. wurde von E.

Schmidt in Remscheid (Erloschenes * D. R. P. Kl. 67 Nr. 4429 vom 1. Juni

1878) eine mit selbstthätiger Umsteuerung ausgerüstete Schleifmaschine construirt,

welche in Fig. 11 bis

15 Taf. 33 in verschiedenen Ansichten und Durchschnitten dargestellt ist.

Dieselbe besteht aus einem gewöhnlichen Schleifstein A,

so wie er jetzt gebräuchlich ist, der durch Achse und Riemenscheiben B in Rotation versetzt wird. Oberhalb dieses

Schleifsteines ist eine zweite Achse C, welche eine

drehbare Rolle F trägt, in den Lagern D, die sich zwischen den Ständern E führen, angebracht. Der Antrieb der Achse C erfolgt je nach der erforderlichen Drehrichtung durch

offenen oder gekreuzten Riemen mittels der Scheiben G.

An den Lagern D ist der Tisch H angegossen, auf welchem sich der Schlitten I hin und herbewegt, und zwar wird diesem die betreffende Bewegung von der

Achse C mittels Räder- und Zahnstangen-Uebersetzung L ertheilt. An dem Schlitten I sind verstellbare Knaggen K angebracht,

welche nach vollendetem Lauf desselben mittels Hebel M

und Ausrücker N den Treibriemen der Achse G auf den Scheiben G

verschieben, so daſs der Schlitten die entgegengesetzte Bewegung macht.

Die zu schleifenden Gegenstände werden mittels Zangen o. dgl. in den Schlitten I eingespannt und durch die vorbeschriebene Einrichtung

über den Schleifstein A hin- und hergeführt. Der zum

Schleifen nöthige Druck wird durch die Rolle F,an deren

Achse die Lager mit den Schlitten hängen, hervorgebracht; sollte durch dieses

Gewicht zu viel Druck erzielt werden, so wird derselbe durch Gegengewichte nach

Bedarf aufgehoben. Zu diesem Zweck sowohl, als auch dazu, um die Rolle F heben zu können, wenn die zum Schleifen

einzuführenden Gegenstände bedeutende Dicke haben, ist die Hebelverbindung O mit dem Tritt P

angebracht. Nachdem die eingespannten Arbeitstücke fertig geschliffen sind, werden

sie durch andere ersetzt und der Schleifproceſs wiederholt sich. Der Schleifstein

bleibt in Bewegung, wogegen die obere Achse C und mit

ihr der Schlitten während des Ein- und Ausnehmens in Ruhe gesetzt wird.

Bei dieser Maschine sind mehrere Stücke gleichzeitig in Arbeit, wie in Fig.

14 gezeichnet ist; das Schleifen geht fortwährend, sowohl beim Vor- als

Rückgang des Schlittens, vor sich und es liefert in Folge dessen ein Stein 6 bis 10

mal so viel fertige Waare als derselbe Stein beim seitherigen Betriebe. Dadurch,

daſs das Abdrehen des Steines vermieden ist, ist der Arbeiter dem Einathmen des

hierbei nicht zu vermeidenden und schädlichen Steinstaubes nicht ausgesetzt; auch hat der Arbeiter

nicht mehr die gebückte Stellung beim Schleifen einzunehmen wie seither.

Wird statt des bisher angenommenen Schleifsteines eine Polirscheibe auf die Achse B gebracht, so läſst sich mit der Maschine auch

poliren.

Tafeln