| Titel: | Neuerungen an rotirenden Knotenfängern für Papier-Maschinen. |

| Autor: | A. L. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 463 |

| Download: | XML |

Neuerungen an rotirenden Knotenfängern für

Papier-Maschinen.

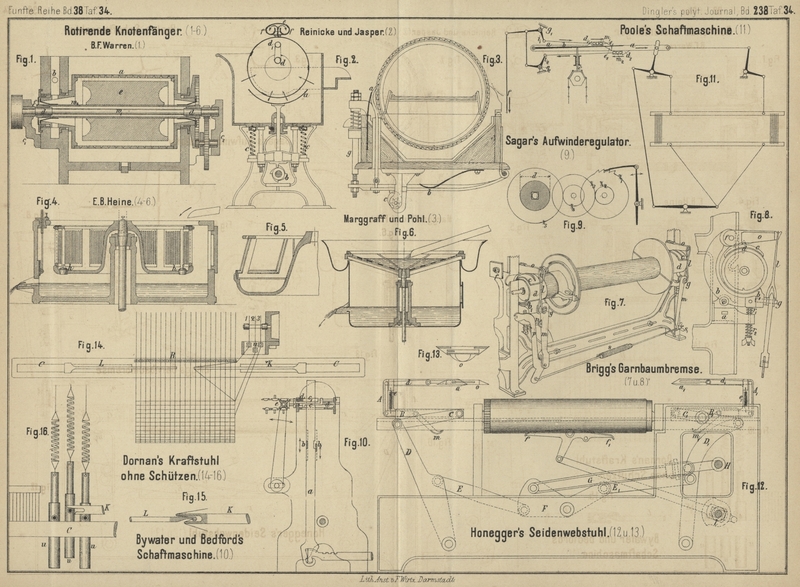

Mit Abbildungen auf Tafel 34.

Neuerungen an rotirenden Knotenfängern für

Papiermaschinen.

Der rotirenden Knotenfänger mit prismatischer Trommel ist schon

bei verschiedenen Gelegenheiten (vgl. 1873 209 * 84. 1879 232 * 290) Erwähnung

gethan und namentlich an letzter Stelle betont worden, daſs dieselben zur Zeit noch

nach zwei Richtungen hin verbesserungsbedürftig erscheinen müssen. – Eine

vollkommene Reinigung der Trommel, die jederzeit vor Farbenwechsel des Stoffes

stattzufinden hat, ist umständlich und zeitraubend; es müssen die Schlitzplatten einer Seite, besser noch an zwei gegenüber liegenden

Seiten, entfernt werden. Diesem Uebelstande lieſs sich gewiſs leicht durch bessere

constructive Ausbildung abhelfen. Schwieriger ist die Herstellung einer an allen Punkten der

Knotenfängerplatten gleich stark auftretenden Pulsation der Masse an Stelle der

Rüttelung, welche zum Zweck die Reinhaltung der Schlitze von Knoten und Katzen hat.

Sind die Pulsationen ungleich, so ist eine ungleichmäſsige Ausschleifung der

Schnitte die Folge, da an allen den Stellen, an welchen stärkere Pulsationen

auftreten, mehr Masse durchgeht als an den anderen.

Die Pulsationen des Stoffes wurden bisher in folgender Weise hervorgebracht: 1) Im

Inneren der Siebtrommel angebrachte Blasebalg artige oder einfache ebene

Kautschukringe erhalten eine rasch schwingende Bewegung, welche, da dieselben

vollständig im Stoff liegen, auf diesen übertragen wird. Die Bewegung der Masse ist

nothwendig in der Nähe der schwingenden Platten am gröſsten und es kann nur

annähernd Gleichförmigkeit durch eine gröſsere Anzahl von Platten hergestellt

werden. Die Kautschukringe vermehren die Betriebskosten und erschweren die

Reinigung. – 2) Der Kolben einer kleinen, mit dem einen Hohlzapfen der Trommel

verbundenen Pumpe erhält eine rasche Bewegung und wirkt in kurzen Zwischenräumen

bald saugend, bald drückend. Um die Stöſse gleichmäſsig im Inneren zu vertheilen,

ist vor die Pumpenöffnung und genau in der Trommelachse liegend ein Rohr geschraubt,

welches am anderen Ende geschlossen ist, dessen Mantel mit einer groſsen Zahl von

Löchern versehen wird. Der Durchmesser und die Zahl der Löcher nimmt, je weiter

dieselben von der Pumpe abliegen, zu. Die Aufgabe ist hierdurch auf eine sehr

einfache und anscheinend vollkommene Weise gelöst.

Das amerikanische Patent Nr. 223 967 von Benj. F. Warren in Cumberland Mills, Maine, lehrt eine neue Ausführung,

welche in Bezug auf Gleichförmigkeit der Pulsationen das bis jetzt Beste genannt

werden muſs. Warren legt in das Innere der

Knotenfängertrommel eine zweite allseitig geschlossene Trommel, die mit der ersten

rotirt, daneben aber noch, durch excentrische Lagerung bewirkt, rasch schwingt. Fig.

1 Taf. 34 zeigt die Ausführung. Die sechsseitige Plattentrommel a ist mit Hohlzapfen in den Seitenwänden des Troges

gelagert; der durch die Schnitte eintretende Stoff gelangt durch die im linken

Zapfen befindlichen Oeffnungen nach der Kammer b und

von da nach der Ableitung. Die Trommel a erhält Betrieb

von der in den Seitenständern c1, c2 gelagerten Welle w1 aus durch die beiden rechts angebrachten

Rädervorgelege, welche eine Uebersetzung von 25 : 1 hervorbringen. In der Trommel

a steckt die ebenfalls sechsseitige und auf der

Hohlwelle w2

festgekeilte Trommel e. Die Hohlwelle ist an den Enden

conisch ausgedreht zum Aufschieben auf die conischen Büchsen f; letztere sind excentrisch durchbohrt und stecken auf den zur Welle w1 excentrischen Zapfen

d. Jede Umdrehung der Welle w1 wird hiernach eine Schwingung der

Trommel e zur Folge haben; die Gröſse der Schwingung kann variirt

werden durch Verdrehen der excentrisch gebohrten Büchsen f auf den Excentern d. Die Trommel e ist nun mit der Knotenfängertrommel durch Mitnehmer

verbunden, so daſs sie an der Drehung theilnehmen muſs. Durch das Räder Vorgelege

bewirkt, schwingt die Trommel e bei einer Umdrehung von

a 25mal, und läſst sich bei dieser Construction

wohl annehmen, daſs die Pulsationen gleichmäſsig an allen Stellen der Schlitzplatten

auftreten. – Die Abdichtung der Hohlwelle w2 gegen die Hohlzapfen der Trommel a geschieht durch Kautschukstulpe, wie es die Figur

andeutet.

Gegen die Construction sei nur ein Bedenken erhoben: Die Knotenfängertrommel läſst

sich, da die innere Trommel schwierig herausgenommen werden kann, schwer reinigen.

Ein derartiger Knotenfänger würde also für Papierfabriken, die gezwungen sind,

häufig den Stoff zu ändern und Papiere der verschiedensten Färbungen herzustellen,

nicht praktisch erscheinen. (Nach der Papierzeitung,

1880 S. 396.)

Rotirender Knotenfänger von Reinicke und Jasper in Köthen (* D. R. P. Kl. 55 Nr. 9625 vom 11. October

1879). Die horizontal liegende und mit zwei Hohlzapfen dicht gelagerte cylindrische

Trommel (Fig. 2 Taf.

34) ist aus gebogenen Schlitzplatten so zusammengesetzt, daſs auſsen keinerlei

Vorsprünge vorhanden sind. Der Stoff tritt durch die Schnitte in das Innere der

Trommel und flieſst durch beide Hohlzapfen aus. Bis zu 0,66 der Trommeloberfläche

soll für den Durchgang benutzbar sein. Die Trommel erhält eine langsame Drehung,

aber keine Rüttelung; diese wird vielmehr durch zwei unter dem Siebcylinder liegende

gebogene Blechplatten a bewirkt, welche von den unten

liegenden Rüttelrädern b aus in Schwingungen versetzt

werden. Die Stärke der Rüttelbewegung läſst sich durch mehr oder weniger Anspannen

der Federn c verändern.

Hübsch erdacht ist die Vorrichtung zum Reinigen der Schlitze von darin festsitzenden

Knoten. Durch den einen Hohlzapfen ist ein Rohr d

eingeführt, welches dicht unter dem Scheitel der Trommel das Spritzrohr d1 trägt. Dieses ist an

der Oberseite über die ganze Länge geschlitzt und sendet einen Wasserstrahl

senkrecht empor, welcher die Knoten heraus spülen und mit in das Fangrohr e reiſsen soll, dessen Ablauf durch die Kanäle f gebildet wird. – Bewährt sich diese Einrichtung in

der Praxis, so kann man einen viel gröſseren Theil der Trommelumfläche wie bisher

für den Durchgang des Stoffes benutzen, also auch die Leistungsfähigkeit des

Apparates erhöhen. Dazu kommt ferner, daſs die Trommel keine Rüttelung mehr erhält,

also leicht dicht gelagert werden kann, wodurch verhindert wird, daſs der Stoff

direct, ohne die Siebplatten zu passiren, in das Ablaufgerinne gelangt.

Ein anderes Patent auf rotirende Knotenfänger mit liegender

cylindrischer Trommel hat die Frankfurter

Maschinenbauanstalt Marggraff und Pohl in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Kl. 55

Nr. 5870 vom 6. October 1878) und zwar auf eine Neuerung am Betriebe der Trommel

erhalten. Unter dem hölzernen Troge liegt eine einzige Welle (Fig. 3 Taf.

34), von welcher aus sowohl die Drehung der Trommel, als auch die Rüttelung bewirkt

wird; erstere erfolgt durch die auf die Trommelenden gesteckten, mit Sperrzähnen

versehenen Kränze, die Stoſsklinken a und die auf

Excentern c aufruhenden Hebel b. Die zu beiden Seiten der Trommel sitzenden Excenter sind um 180° gegen

einander verstellt, um die Drehung etwas gleichmäſsiger zu machen. Die Drehung der

Trommel ist sehr langsam, da bei jeder Umdrehung der unteren Welle nur um 2 Zähne

geschaltet wird. Die Rüttelung erfolgt durch zwei auf der Excenterwelle befindliche

6 zahnige Rüttelräder. Der Schlag kann durch Verstellen der auf der Stange g befindlichen Muttern mehr oder weniger stark gestellt

werden.

Der Centrifugalknotenfänger von E. B.

Heine in Delstern bei Hagen, Westfalen (* D. R. P. Kl. 55 Nr. 6754 vom 16.

Februar 1879) besitzt, wie Fig. 4 Taf.

34 veranschaulicht, die Gestalt einer Centrifuge. In die Trommelwand sind gebogene

Schlitzplatten eingeschoben, durch welche die Knoten in der Trommel zurückgehalten

werden. Damit die Knoten sich nicht in den Schnitten festsetzen, sondern an den

Platten hinabgleiten und auf dem Teller ablagern, darf die Umfangsgeschwindigkeit

und damit die entstehende Centrifugalkraft eine bestimmte Grenze nicht

überschreiten. Diese Grenze wird bei cylindrischer Schleudertrommel tief liegen und

in Folge dessen auch die Leistungsfähigkeit eines solchen Knotenfängers, welche

offenbar abhängig ist von der Umdrehungszahl der Trommel, verhältniſsmäſsig gering

sein. Um nun bei gleichem Durchmesser der Trommel gröſsere Geschwindigkeit anwenden

und gröſsere Leistung erzielen zu können, wendet der Erfinder conische Trommeln an,

etwa von der Gestalt Fig. 5,

ebenfalls zum Einschieben von Schlitzplatten eingerichtet. In dem vertieften Teller

sollen sich die Knoten ansammeln; ein Paar im Boden angebrachte Ventile h (Fig. 4)

dienen zum zeitweiligen Ablassen derselben.

Der Gedanke, den Knotenfänger nach Art der Centrifugen zu gestalten, hat offenbar

viel Bestechendes; der Betrieb ist einfach, der Gang geräuschlos, die Reinigung der

Platten kann durch Einhalten einer Walzenbürste in die rotirende Trommel leicht

bewerkstelligt werden. Ueber die Leistungsfähigkeit, dann darüber, ob nicht ein

ungleichmäſsiges Ausschleifen des Schnittes in der Nähe des Tellers und am oberen

Rande eintritt, kann nur ein längerer Versuch entscheiden. Geschieht das letztere,

so läſst sich durch Umkehren der Schlitzplatten allzu groſse Verschiedenheit

verhüten.

Die Patentschrift gibt noch eine Modification des Centrifugalknotenfängers. Die Trommel ist zu einem

flach-conischen Teller (Fig. 6 Taf.

34) zusamengeschrumpft, welcher aus Schlitzplatten gebildet ist. Das Zuführgerinne

mündet über der Mitte des Tellers. Der feine Stoff wird bald durch die Schlitze in

den Trog abflieſsen, während Knoten und grobe Fasern auf dem Teller emporgleiten und

schlieſslich über den Rand nach dem ringförmigen Gerinne gelangen. – Bei dieser

Anordnung läſst sich wohl mit Bestimmtheit eine ungleichmäſsige Ausnutzung der

Schnitte in kurzer Zeit erwarten.

A. L.

Tafeln