| Titel: | Neuerungen an mechanischen Webstühlen. |

| Autor: | A. L. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 469 |

| Download: | XML |

Neuerungen an mechanischen

Webstühlen.

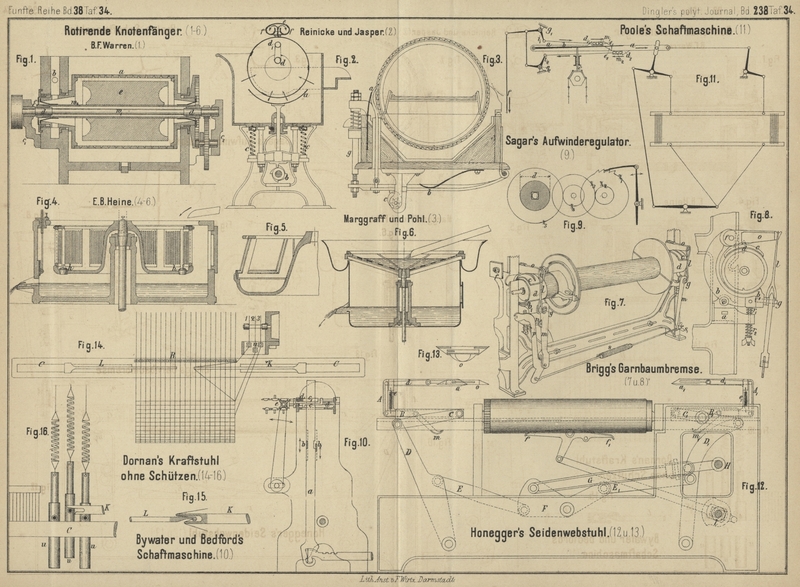

Mit Abbildungen auf Tafel 34.

Neuerungen an mechanischen Webstühlen.

Die Garnbaumbremse von Brigg und Sohn in Bradford (Textile Manufacturer, 1879 S. 100) zeichnet sich durch eine recht

geschickte Anordnung

aus. Die Enden des hölzernen Garnbaumes sind mit guſseisernen, genau abgedrehten

Bremsscheiben versehen und diese bilden zugleich die Drehzapfen. Jede Bremsscheibe

d ruht, wie Fig. 7 und

8 Taf. 34 zeigen, in einer mit besonderem Tuche (friction cloth) gefütterten Schale b1, während sich oben ein ebenfalls gefütterter

Bremsklotz c auflegt. Die Schale b1 ist an dem um den

Bolzen f drehbaren Hebel b

angebracht, welcher durch die Federn r1 und r2 elastisch unterstützt wird. Auf den oberen Schalen

c ruhen Hebel o,

welche durch die Stangen l mit den Winkelhebeln m in Verbindung stehen. In den rechtsseitigen Hebel m ist die Stange der Feder s unmittelbar eingehängt; dagegen ist auf der linken Seite zwischen m und die Federstange noch der Hebel p, welcher der Zeichnung nach mit m durch den Haken n

verbunden ist, eingeschaltet. Die Bremse tritt nach erfolgter Spannung der Feder s durch die Flügelmutter s1 in Thätigkeit. Soll dieselbe, z.B.

behufs Rückdrehung des Garnbaumes, ausgesetzt werden, so ist nur der Haken n auszulösen und der Hebel p herunter zu schlagen. Man erkennt, daſs hierzu wie auch zur

Wiederherstellung der Bremsung nur sehr geringe Zeit und auch in Folge der Anordnung

geringe Kraft gehört.

Da mit abnehmendem Garnbaumdurchmesser die Bremsung geringer werden muſs, so ist hier

von Zeit zu Zeit die Flügelmutter s1 etwas nachzulassen, was rascher und leichter zu

vollziehen ist, als das Verhängen der Gewichte bei den gewöhnlichen Seil- und

Kettenbremsen.

Noch zwei weitere Vorzüge werden dieser Anordnung zugeschrieben: Die Bremsung, also

auch die Spannung der Kette, soll innerhalb weiter Grenzen veränderlich sein; die

Zunahme der Kettenspannung bei dem Oeffnen des Faches soll bis zu einem gewissen

Grade ausgeglichen werden dadurch, daſs der um den Bolzen f drehbare Garnbaum bei der Fachbildung etwas hineinschwingen kann. Wie

weit letzteres wirklich erreicht wird, entzieht sich der Beurtheilung; es sei aber

darauf aufmerksam gemacht, daſs die in Bewegung zu setzende Masse hier recht groſs

ist.

Positiver Aufwinderegulator von Th. Sagar. Die Skizze Fig. 9 Taf.

34 zeigt die gewöhnliche Anordnung des Räderwerkes eines positiven

Aufwinderegulators. Die Buchstaben z1 bis z5 geben zugleich die Zähnezahlen an. Bezeichnet man

mit h die Anzahl Schuſsfäden auf 1cm Länge des Gewebes, so folgt, wenn von der

Contraction des Gewebes nach dem Ablaufen vom Sandbaum abgesehen wird:

k=\frac{z_1\,z_3\,z_5}{z_2\,\pi\,d}\times\frac{1}{z_4} wobei

d in Centimeter einzusetzen ist. z4 ist das Wechselrad.

Da nun z4 immer eine

ganze Zahl sein muſs, so erscheint k in den meisten

Fällen als gemischter Bruch. Dem Fabrikanten wird hingegen k fast immer als ganze Zahl gegeben; er kommt also in die unangenehme Lage, entweder ein

Gewebe von etwas gröſserer Schuſsdichte liefern und damit mehr Material aufwenden zu

müssen als nothwendig, oder die ihm gestellte Bedingung nicht voll zu erfüllen,

indem er eine geringere Schuſsdichte wählt.

Th. Sagar, Maschinenfabrikant in Burnley (England)

nimmt, um diesen Uebelständen zu entgehen, nicht den kleinen Trieb z4 als Wechsel, sondern

das groſse Rad z3. Die

Gleichung wird umgewandelt in die Form:

z_3=\left(\frac{z_2\,z_4\,\pi\,d}{z_1\,z_5}\right)k. Wählt

man jetzt z2, z4

πd, z1 und z5 so, daſs der

Klammerinhalt eine ganze Zahl ist, so läſst sich für jedes ganze k das richtige Uebersetzungsverhältniſs herstellen.

Als Beispiel diene Folgendes: Es sei bei der älteren Anordnung

(mit z4

als Wechselrad): z1 = 50, z2 = 15, z3 = 120, z5 = 75 und πd = 40, so

ergibt sich für:

z

4

= 15

k

= 50,00

z

4

= 21

k

= 35,71

= 16

= 46,87

= 22

= 34,09

= 17

= 44,11

= 23

= 32,60

= 18

= 41,66

= 24

= 31,25

= 19

= 39,47

= 25

= 30,00.

= 20

= 37,50

Wählt man z3 als Wechselrad und z_2=18,\ z_4=15,\

z_1=60,\ z_5=90 und \pi d=40, so ist:

Z_3=\frac{18\times15\times40}{60\times90}\,k=2\,k. Mithin ist

z3 für jede ganze

Zahl k eine gerade Zahl.

Die Sagar'sche Anordnung verdient hiernach entschieden

den Vorzug; sie erfordert allerdings groſse Wechselräder, während bei der älteren

Ausführung nur kleine Wechselräder nothwendig waren. (Nach dem Textile Manufacturer, 1880 S. 366.)

Die doppelt hebende Schaftmaschine

von Bywater und Bedford in Birstal bei Leeds weicht

nach zwei Richtungen hin von der gewöhnlichen Ausführung ab. Die Messer führen für

jeden Schuſs nur eine Bewegung aus; sie gehen abwechselnd auf oder nieder, aber nicht für jeden Schuſs auf

und nieder. Die Platine erhält bereits vor dem Fachschluſs den Antrieb zur

Einnahme der für den nächsten Schuſs erforderlichen Stellung, durch welche Auf- oder

Niedergang des zugehörigen Schaftes bedingt wird. Der Stellungswechsel erfolgt

jedoch erst in dem Augenblicke, in welchem sich das Fach schlieſst. Die Erfinder

glauben durch diese Anordnung dem Stuhle eine gröſsere Geschwindigkeit geben und das

Justiren der Bewegungen erleichtern zu können; letzteres ist unzweifelhaft der Fall.

Bei dieser Schaftmaschine ist es nicht mehr erforderlich, daſs im Augenblick des

Fachschlusses das Kartenprisma vorschlägt, um die Umsteuerung der Platinen zu

bewirken; es muſs im Gegentheil der Schlag des Prismas bereits ausgeführt sein; der

Schlag kann aber ohne Schaden für den Gang etwas früher oder später erfolgen, wenn

er nur vor Fachschluſs gefallen. Die gröſsere Geschwindigkeit des Stuhles soll durch

die Verkürzung der

Pausen bei der Umsteuerung der Platinen ermöglicht werden.

Die Schaftmaschine ist nach dem Textile Manufacturer,

1880 S. 368 in Fig. 10

Taf. 34 skizzirt. Es bezeichnet a eine Platine, b, b1 die Messer. Beide

laufen Schuſs um Schuſs in entgegengesetzter Richtung; das eine geht auf, das andere

nieder. Für jede Platine sind zwei Nadeln c und c1 vorhanden, von denen

jedoch nur die untere (c) durch die Musterkarte

eingestellt wird. Drängt ein Stift der Karte die Nadel c zurück, so kommt die Feder d1 der oberen Nadel in Thätigkeit und sucht die

Platine nach rechts zu legen. Diese kann erst dann folgen, wenn die beiden Messer

einander gegenüber stehen. Der Zeichnung nach wird dieser Zeitpunkt sogleich

eintreten; dann hebt das Messer b1 für den nächsten Schuſs die Platine ebenfalls.

Wäre die Nadel c nicht zurückgedrängt worden, so würde

die Platine unter der Wirkung der Feder d die

gezeichnete Stellung behalten und das niedergehende Messer b den zu a gehörenden Schaft aus dem

Unterfach ins Oberfach ziehen. Da die Platinen bereits zur Umsteuerung angetrieben

werden, bevor die Messer einander gegenüber stehen, so ist es denkbar, daſs zur

Ausführung der Umsteuerung nur sehr kurze Zeit erforderlich ist und die Schuſszahl

dadurch vergröſsert werden kann.

Poole's Schaftmaschine

macht Ober- und Unterfach ohne Anwendung von Federn und ist deshalb vorzüglich

geeignet für Herstellung schwerer Stoffe. Fig. 11

Taf. 34 gibt eine schematische Darstellung derselben. Zur Bewegung jedes Schaftes

dient eine horizontal geführte Schiene a mit

angehängter Platine b. Jede Platine ist unterstützt

durch eine Nadel c, deren Stellung durch die

Musterkarte bestimmt wird. Die gezeichnete Platine ist durch ihre Nadel gehoben

worden, wodurch das obere Messer m1 in die durch eine an der Schiene a sitzende Nase d1 und den Platinenhaken e1 gebildete Kammer gekommen ist Bewegt

sich das Messer m1,

veranlagst durch Niedergang der an eine Kurbel angeschlossenen Lenkstange f, nach rechts, so folgt die Platine und der Schieber

a und der Schaft geht ins Unterfach. Der zweite

Platinenhaken geht frei über dem sich nach links bewegenden Messer m2 hinweg. Wenn die Platine b nicht gehoben

wird, so zieht das untere Messer, da jetzt e2 und d2 die Kammer bilden, den Schaft ins Oberfach. Bei

dieser Schaftmaschine ziehen demnach beide Messer die Schäfte in die durch die

Musterkarte bestimmte Stellung; bei den meisten der bis jetzt üblichen

Constructionen zieht nur ein Messer z.B. ins Oberfach, während der Gang der Schäfte

ins Unterfach durch Federn bewirkt wird und die Stellung des zweiten Messers nur

dazu dient, die Endlage der niedergezogenen Schäfte anzugeben. Steht die Kette dicht

und ist die Spannung groſs, so müssen starke Federn angewendet werden. Trotzdem ist noch nicht

völlige Sicherheit der Einstellung geboten, da die Federn während des Betriebes

häufig matt werden.

Um bei dieser Maschine ein reines Fach zu erhalten, werden die beiden Messer so

bewegt, daſs sie an den hinteren Enden, also da, wo die höher oder tiefer zu

ziehenden Schäfte liegen, einen gröſseren Weg zurücklegen als vorn am ersten Schaft.

Dies ist auf folgende Weise erreicht: Auf den Wellen g1 und g2 sitzen hinten längere Arme i1 und i2 als vorn; die von denselben ausgehenden

Lenkstangen fassen die hinteren Enden der Messer. Bei geschlossener Kette stehen die

Messer parallel zu einander; sie erhalten bei dem Oeffnen des Faches eine zunehmende

Neigung gegen einander. (Nach dem Textüe Manufachtrer,

1880 S. 105.)

Kraftstuhl für schwere Seidenstoffe. In den Memoires de la Société des Ingenieurs Civils (Paris

1879) findet sich Zeichnung und Beschreibung des von Caspar

Honegger in Rüti, Schweiz, für Seiden-(Faille-) Webstühle construirten

Apparates zum freien Hindurch tragen des Schusses durch die Kette (vgl. 1878 229

215). Diese hoch interessante Vorrichtung bewirkt, da die Schütze nicht mehr mit der

Kette in Berührung kommt, eine wesentliche Schonung der letzteren; es tritt aber

auch eine geringere Beanspruchung des Schuſsfadens ein, weil die Schütze nicht mehr

durch das Fach geschleudert wird, wodurch der heftige Stoſs bei Beginn des Laufes

vermieden ist.

Die Schütze o (Fig. 12 und

13 Taf. 34) wird abwechselnd von den oberen horizontalen Schenkeln der

U-formigen Stücke A und A1 getragen.

Letztere erhalten durch die Schieber B und B1 genaue Führung

senkrecht zur Kette und Bewegung von der Kurbel H aus

durch die Theile G, F, E, E1, D, D1, G und C1. Sind die „Hände“

a, a1 in der innersten

Stellung angekommen, so geht die Schütze o, deren

Grundriſs Fig. 13

gibt, von a nach a1 oder umgekehrt. Dazu ist nöthig, daſs sich die die

Schütze festhaltende Zange der zuführenden Hand öffnet; die Zange der greifenden

Hand kommt selbstthätig zur Wirkung, wenn die Schütze eingeschoben wird. Der Schluſs

der Zangen wird beständig durch die Federn e und e1 bewirkt, das Oeffnen

durch Anschlagen der Hebel m oder m1 an die Arme f bezieh. f1, wenn sich die Hände einander am meisten genähert

haben. Die Einstellung der Arme f oder f1 erfolgt von einer

auf der Welle l aufgekeilten Curvenscheibe aus; die

Welle l läuft, da für jeden Schuſs nur einer der Arme

f, f1 einzustellen

ist, mit halber Geschwindigkeit der Welle H.

Referent sah den Stuhl auf der Pariser Ausstellung 1878 arbeiten und überzeugte sich

von dem ruhigen sicheren Gange. Die Frage nach der erreichbaren Geschwindigkeit

wurde dahin beantwortet, daſs der Stuhl mit den älteren Constructionen völlig

gleichen Schritt halten könne.

Kraftstuhl ohne Schützen. In Grothe's Polytechnischer Zeitung, 1880 S. 307

ist die Beschreibung eines interessanten amerikanischen Webstuhles gegeben, als

dessen Constructeur Dornan aufgeführt wird. Der Betrieb

des Webstuhles erfolgt ohne Schütze: Haken tragen den Schuſs durch das Fach in

ähnlicher Weise, wie bei dem vorstehend beschriebenen Webstuhl von Honegger die Schütze frei, d.h. ohne Berührung des

unteren Kettentheiles, durch das Fach befördert wird.

Die Fig. 14 Taf. 34 zeigt die Lade C mit dem

Rietblatt R im Grundriſs. Auf derselben erhalten zwei

Haken K und L, deren

Gestalt aus Fig. 15

näher hervorgeht, Führung. Beide Haken werden gleichzeitig gegen einander bewegt und

treffen sich in der Mitte der Kette. Der Haken K führt

von rechts her den Schuſsfaden 1 zu und übergibt ihn

dem Haken L, welcher denselben bei dem Auseinandergehen

von K und L durch das Fach

zieht. Wie die Zeichnung erkennen läſst liegen in jedem Fach

zwei Schuſsfaden 1 der Webstuhl ist also nur für eine beschränkte Zahl von

Geweben anwendbar. Der Vorrath an Schuſsfaden befindet sich zur Seite der Lade auf

einer Spule.

Farbenwechsel des Schusses ist auf folgende Weise ermöglicht. Die Schuſsfaden sind

durch die Augen der Heber u (Fig. 16)

gezogen und liegen, wenn nicht gebraucht flach auf der Ladenbahn. Der Heber des

einzutragenden Fadens wird durch die Jacquard- oder Schaftmaschine so weit gehoben,

daſs der Faden in Höhe des Hakens K kommt und von

letzterem bei der Bewegung nach der Stuhlmitte hin gefaſst wird. Es kann auf diese

Weise leicht ein viel gröſserer Schuſswechsel erreicht werden als mit Wechsellade,

da die Heber sehr wenig Raum beanspruchen.

A. L.

Tafeln